夕刻

夕刻 26/18℃

26/18℃

朝夕はメッキリ過ごしやすくなったが日中は動くと少し汗ばんでくる。 午前9時半過ぎにWalkingに出たが何故か分からないが北陸地方では集落の近くの田圃や畑に墓地がある。 何時もWalkingのコースに3ヶ所に一郭に囲われた墓所を通るのだが何時も無人の墓所には小人数ではあるが人がいる今日は「秋分の日」のお彼岸で祝日なのだ。

子供の頃は親に連れられて彼岸の中日にお寺にあるご先祖の墓参りをして「おはぎ」を食べたものだが成人になってから宗教心も全くうすれ休日だと遊び暮れていたものだ。 もっとも、あちこちと転勤していていたから彼岸のことは意識していなかった。

仏教の事は良く分からないが、調べてみたら

「亡くなった先祖達の霊が住む世界」のことです。その祖先の霊を供養するために、私たちはお彼岸になると「お墓参り」へ行きます。とあるがこの年になってもご先祖の霊を供養する意識はあまり無い。

人が少なくなったので初めて墓所に入ってみたが墓参が終わったのか墓にはお花が飾られ、まだ蝋燭や線香が灯っていた。

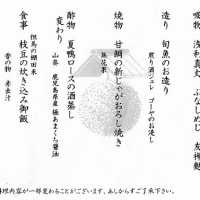

午後夕方雨が降る予報なので庭の雑草取りを2時間ほど、4時頃ボランテアに行った家内が帰ってきた。 今日は火曜日大手スーパーの特売日、5分ほど車を走らせスーパーへ、家内が買い物をしている間デスカウント散髪をし食品売り場へ入ると夕刻せいかレジカウンターは行列状態、彼岸のせいか数箇所に“おはぎ”売り場が陳列されている。

家内とお萩売り場の近くで出あったので「今日はお彼岸夕食はお萩にしようか?そうしよう 」となったのだが、何故お彼岸にお萩なのか? これも調べてみたが定説は無いようで

」となったのだが、何故お彼岸にお萩なのか? これも調べてみたが定説は無いようで

<彼岸におはぎを食べる習慣は江戸時代から始まったと言われています。「小豆」は古来より邪気を払うとして信仰され先祖の供養と結びついたという説や、砂糖米が大変貴重だった時代に、先祖におはぎを供えて近所にお裾分けすることが大変な功徳を積むことになったからとの説もありますまた、「おはぎ」はあんこと餅米を「はぎ合わせる」ところからその名がついたとの説もあり、二つのものを合わせる」から先祖と心と心を合わせるという意味で始まった等と言う説もあります。 諸説ありますが、なぜお彼岸とおはぎが結びついたのかははっきりしていないようです。

ちなみに春の彼岸では「ぼたもち」秋の彼岸では「おはぎ」と呼ばれますが実は同じもので、萩の時の時期かで呼び名が変わる風流な食べ物です。

昔からの仏教の生活習慣、食べ物が粗末な時代に年2度美味しいお萩を仏様にお供えし家族全員でご先祖様を偲び感謝する日だろうと思う。

キリスト教でも4月に「キリストの復活祭(イースター)」があり3日間くらいの祝日で色々な行事があり“イースターエッグやイースターバニー”等を食べる風習がある。(イースターは仏教のお盆にあたるのかもしれない )

)

拙宅でも数年ぶりの“お萩”を食べながら幼少時の頃のお彼岸を思い出した会話となった。 春分の日には「牡丹餅」を食べる事になるだろう。

・ 8371歩

8371歩