ついに「伝家の宝刀」を抜いた野田総理ですが、昨日それに関するネタをアップしたところ、小生のネタ帳面に興味のある御仁からコメントが・・・・

今日は恥ずかしいのですが、ちょこっとだけ紹介します。

さて、小生の机、左側の下段は、仕事に関するファイルがギッシリ入っているのですが、

上段は昨日紹介したとおりメモ帳面がズラリ。

これは、奥野宣之さんが提唱する情報管理術をマネッコしているんです。

氏の著書「情報は1冊のノートにまとめなさい」を数年間実施したらこうなっちゃんですね。

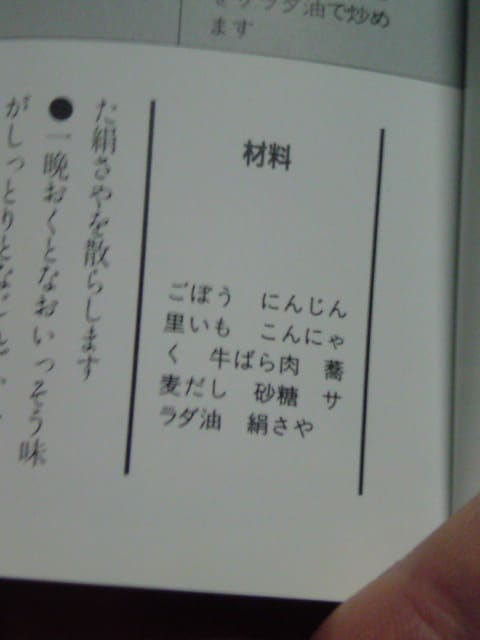

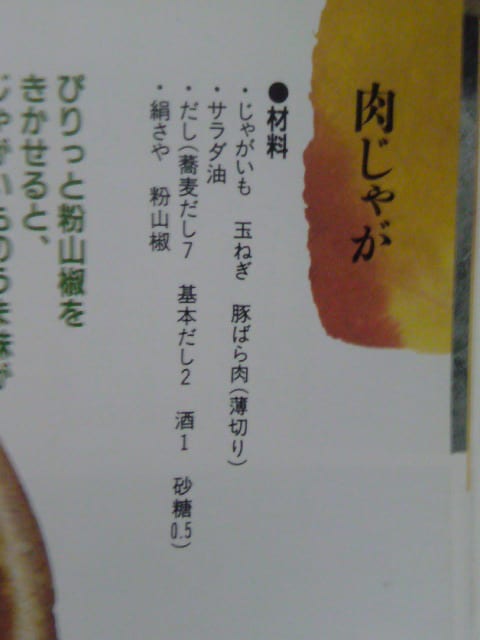

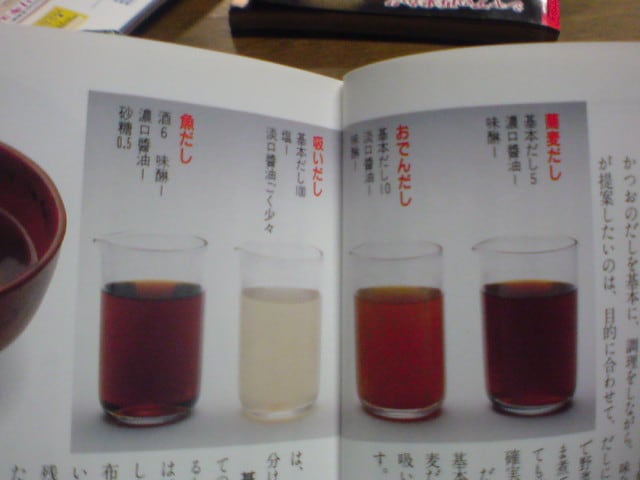

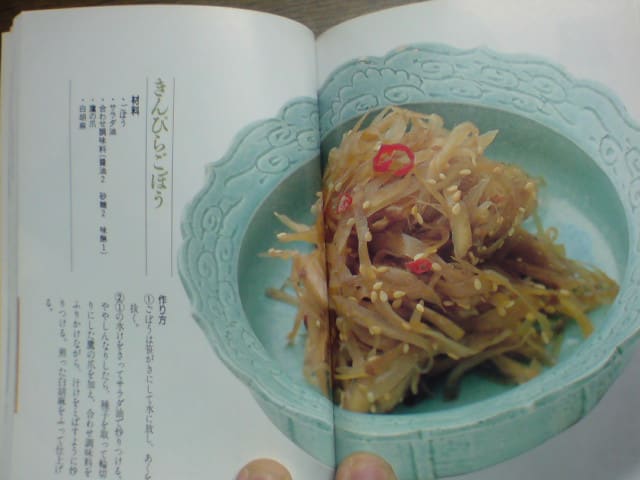

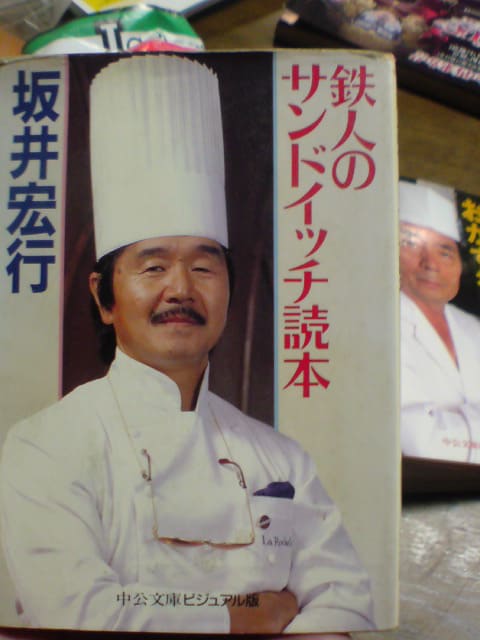

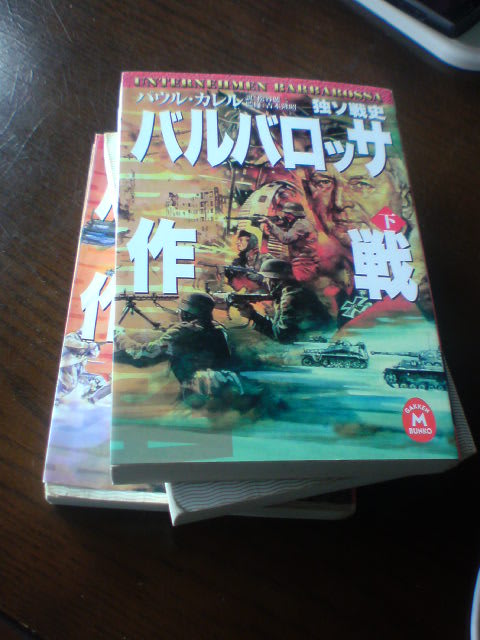

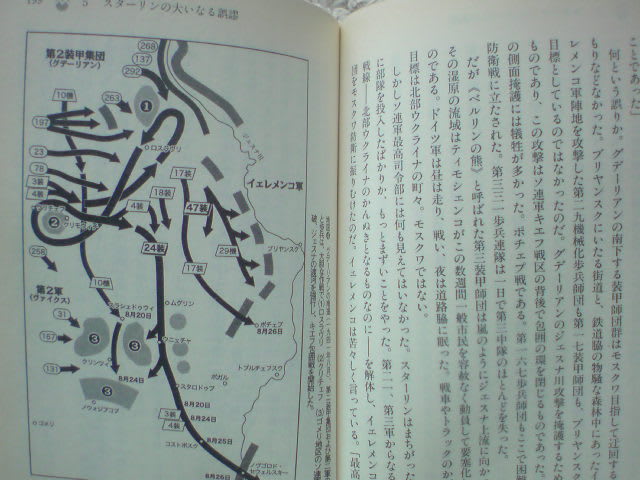

これってどうするかといえば、必要なメモから、写真、レシピ、お店、新聞、アイデア、などを整理せず、ひたすら時系列順に貼ったりメモったりしていく方法です。この「整理しない」で、「時系列順」って所がミソで、オラの帳面を開くとこんな感じ。

もうなんの関係のない情報が整理されず、貼られたり、書かれたりしているのがお解りでしょうか。

これを、役所ファイルのように情報整理しようとすると、面倒くさいというか続けられなくなっちゃうんですね。

でも、ちょっとしたコツがあって、「日付」と「題名」だけはつけておきます。そうすることによって、後から検索しやすくなります。

例えば、こんな感じ

2012年11月9日に新商品に関する会議があった場合は

「121109 会議 新商品開発に関する会議」

はたまた、小説を読んだり、映画をみたら

「121030 小説 香納諒一 「女警察署長」 感想」

「121105 映画 「最強のふたり」 感想」

映画なんかは、チケットそのまま貼りつけときます。

新聞も畳んで貼っときます。

「100918 新聞 菅改造内閣の顔ぶれ」

ちなみに、見直したら「国家公安委員長に岡崎トミ子だって(笑)」と赤字でメモしてあります。

小生の場合、1冊3週間から、1ヶ月くらいでしょうか。

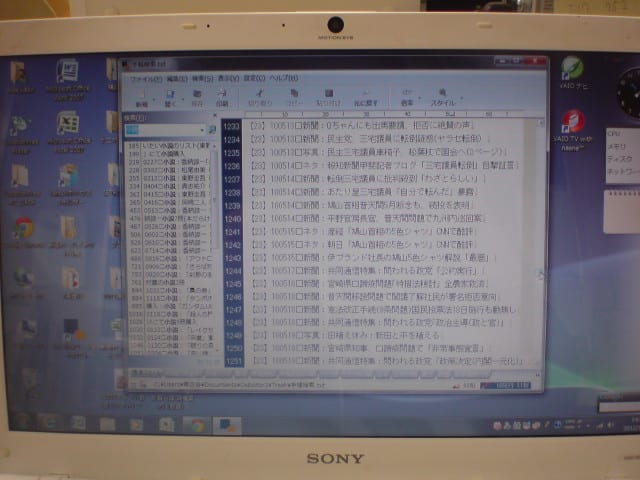

さて、この何の脈路もない情報を、引っ張り出す時、どうするかといえば、PCで検索できるようにしときます。

本でも推奨している通り、ワードみたいな重いドキュメントファイルは使わず、軽いテキストファイルを使うことです。

つまり、上記で紹介した「日付、題名、軽い内容」をひたすら、このテキストエディターに記録していきます(もちろんバックアップは必須)。

そうすることによって、過去の記録や必要な情報を引っ張り出す時、便利になるんですね。

例えば、「企画、新商品、アイデア」というワードで検索すれば、過去にポット浮かんだアイデアや、会議でボツなった情報などがズラッと出てくるという仕掛けなわけ。

また、急に出張があたった場合、「出張 持っていくもの」とか打てば、カバンに詰める一覧が調べられたりして便利。

本では、スケジュール管理までこのメモ帳ですることを勧めているんです、さすがにそこまでは無理かなと・・・

ちゃんとしたスケジュール帳が無いと不便です。小生の場合は。

それと、もう一つの欠点は、この膨大なメモ帳を持ち運べないこと。

自分の場合はこのメモ帳を仕事場においてあるので、仕事関連の情報を引っ張り出す時便利なんですが、問題は家にいた時。

どうしても、過去に読んだ本の情報が知りたい時や、台所で過去に作った料理のレシピを知りたい時など家ではメモ帳から情報が取り出せず、不便なんですねぇ。

まぁ、何れにせよ全般的には重宝しているので、自分にとって「名著」といえると思います。

今日は恥ずかしいのですが、ちょこっとだけ紹介します。

さて、小生の机、左側の下段は、仕事に関するファイルがギッシリ入っているのですが、

上段は昨日紹介したとおりメモ帳面がズラリ。

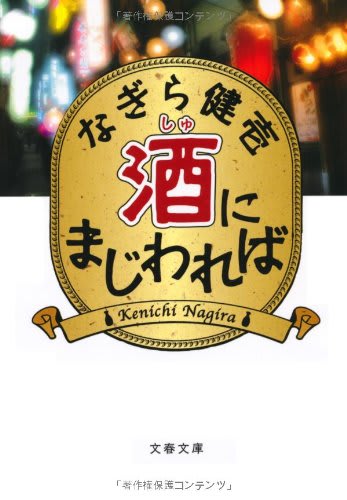

これは、奥野宣之さんが提唱する情報管理術をマネッコしているんです。

氏の著書「情報は1冊のノートにまとめなさい」を数年間実施したらこうなっちゃんですね。

これってどうするかといえば、必要なメモから、写真、レシピ、お店、新聞、アイデア、などを整理せず、ひたすら時系列順に貼ったりメモったりしていく方法です。この「整理しない」で、「時系列順」って所がミソで、オラの帳面を開くとこんな感じ。

もうなんの関係のない情報が整理されず、貼られたり、書かれたりしているのがお解りでしょうか。

これを、役所ファイルのように情報整理しようとすると、面倒くさいというか続けられなくなっちゃうんですね。

でも、ちょっとしたコツがあって、「日付」と「題名」だけはつけておきます。そうすることによって、後から検索しやすくなります。

例えば、こんな感じ

2012年11月9日に新商品に関する会議があった場合は

「121109 会議 新商品開発に関する会議」

はたまた、小説を読んだり、映画をみたら

「121030 小説 香納諒一 「女警察署長」 感想」

「121105 映画 「最強のふたり」 感想」

映画なんかは、チケットそのまま貼りつけときます。

新聞も畳んで貼っときます。

「100918 新聞 菅改造内閣の顔ぶれ」

ちなみに、見直したら「国家公安委員長に岡崎トミ子だって(笑)」と赤字でメモしてあります。

小生の場合、1冊3週間から、1ヶ月くらいでしょうか。

さて、この何の脈路もない情報を、引っ張り出す時、どうするかといえば、PCで検索できるようにしときます。

本でも推奨している通り、ワードみたいな重いドキュメントファイルは使わず、軽いテキストファイルを使うことです。

つまり、上記で紹介した「日付、題名、軽い内容」をひたすら、このテキストエディターに記録していきます(もちろんバックアップは必須)。

そうすることによって、過去の記録や必要な情報を引っ張り出す時、便利になるんですね。

例えば、「企画、新商品、アイデア」というワードで検索すれば、過去にポット浮かんだアイデアや、会議でボツなった情報などがズラッと出てくるという仕掛けなわけ。

また、急に出張があたった場合、「出張 持っていくもの」とか打てば、カバンに詰める一覧が調べられたりして便利。

本では、スケジュール管理までこのメモ帳ですることを勧めているんです、さすがにそこまでは無理かなと・・・

ちゃんとしたスケジュール帳が無いと不便です。小生の場合は。

それと、もう一つの欠点は、この膨大なメモ帳を持ち運べないこと。

自分の場合はこのメモ帳を仕事場においてあるので、仕事関連の情報を引っ張り出す時便利なんですが、問題は家にいた時。

どうしても、過去に読んだ本の情報が知りたい時や、台所で過去に作った料理のレシピを知りたい時など家ではメモ帳から情報が取り出せず、不便なんですねぇ。

まぁ、何れにせよ全般的には重宝しているので、自分にとって「名著」といえると思います。

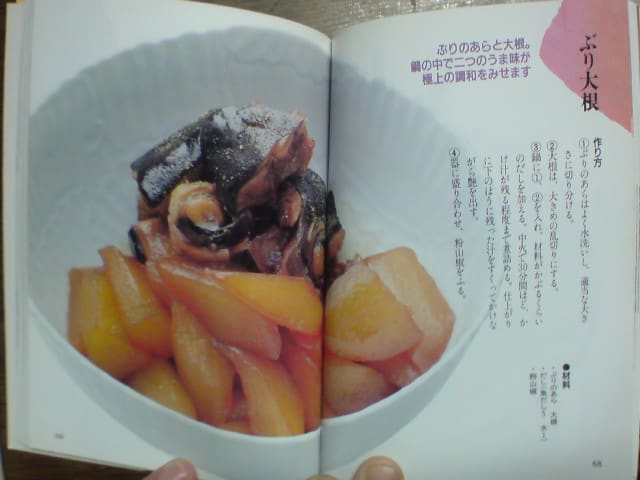

天ぬき

天ぬき