14日、2月24日(金)に予定されている

観光ガイドツアーの実踏に行ってきました。

ルートはJR西国分寺駅→東山道武蔵路跡→武蔵台遺跡→

伝・鎌倉街道→伝・祥応寺→武蔵国分尼寺跡→

武蔵国分寺跡資料館→武蔵国分僧寺跡→

真姿の池・国分寺崖線(ハケ)→お鷹の道→解散地(一里塚バス停)

ルートにそって約2時間半の行程で歩いてきました。

東山道武蔵路遺跡

東山道武蔵路は今から約1千300年前に造られた

上総の国(今の群馬県)と武蔵国を結ぶ

古代の道路のことです

史跡通り

この周辺は国分寺の建立により

文化の中心となった場所であった

西国分寺駅の開設を機に

地元の人々が史跡公園に通じるこの道を

史跡通りと呼ぶようになったという

武蔵台遺跡

敷石から住居地跡で

会議などをした形跡が見られる

伝鎌倉街道

いざ鎌倉と馳せ参じた関東武士の幹線道路

伝祥応寺跡

鎌倉街道跡の切り通しの東西に遺跡が残っています

土塁や塚跡が見られます

国分寺尼寺跡

僧寺の西側に位置する

尼僧が住んだ寺社跡

武蔵国分寺僧寺跡

国の史跡に指定されている

全国の国分寺の中でも最大級の大きさで

武蔵国を支えた寺院

金堂跡

金堂が立っていたとされる場所

講堂や七重の塔跡なども国に指定された

今は広大な公園として開放されている

国分寺

武蔵国分寺が消失してから2年後

新田義貞の寄進により建立された

現在の本堂は昭和62年に改築したもの

史跡の駅おたカフェ

休憩所や案内所としての役割の他

おたかの道湧水園への入園券の販売

国分寺の名産品などの販売もあります

こちらでティタイム

寒かったので暖かいコーヒーでほっと一息

武蔵国分寺跡資料館

おもに史跡武蔵国分寺跡の出土品を展示しています

お鷹の道

江戸時代尾張徳川家のお鷹場に指定されていた

現在は遊歩道として整備され

四季折々の散歩道として夏には蛍が舞い

近くでは野菜が売られ散策路として人気が高い

真姿の池

絶世の美女と呼ばれた玉造小町が不治の病を治すため

身を清め病が治ったとされる伝説のある清水は

今も名水と呼ばれている

一里塚近くに石橋不動明王が祀られています

常に人に踏まれている石橋を供養する意味と

村内に疫病などを持ち込まれないよう願う

意味が込められているという

橋の下は野川が流れいます

途中から雨が降り出しましたが

無事に実踏を終え

当日ご案内する箇所の担当が決められた

私は最後の箇所真姿の池とお鷹の道を

担当することになり無事に務められるよう願う

長々と記しましたが、

観光案内人ボランティア松田隆夫氏よりの資料と

多摩歴史と文化ウォーキングルートの一部より

参考とさせていただききました。

観光ガイドツアーの実踏に行ってきました。

ルートはJR西国分寺駅→東山道武蔵路跡→武蔵台遺跡→

伝・鎌倉街道→伝・祥応寺→武蔵国分尼寺跡→

武蔵国分寺跡資料館→武蔵国分僧寺跡→

真姿の池・国分寺崖線(ハケ)→お鷹の道→解散地(一里塚バス停)

ルートにそって約2時間半の行程で歩いてきました。

東山道武蔵路遺跡

東山道武蔵路は今から約1千300年前に造られた

上総の国(今の群馬県)と武蔵国を結ぶ

古代の道路のことです

史跡通り

この周辺は国分寺の建立により

文化の中心となった場所であった

西国分寺駅の開設を機に

地元の人々が史跡公園に通じるこの道を

史跡通りと呼ぶようになったという

武蔵台遺跡

敷石から住居地跡で

会議などをした形跡が見られる

伝鎌倉街道

いざ鎌倉と馳せ参じた関東武士の幹線道路

伝祥応寺跡

鎌倉街道跡の切り通しの東西に遺跡が残っています

土塁や塚跡が見られます

国分寺尼寺跡

僧寺の西側に位置する

尼僧が住んだ寺社跡

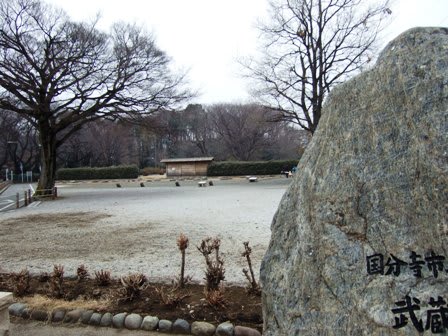

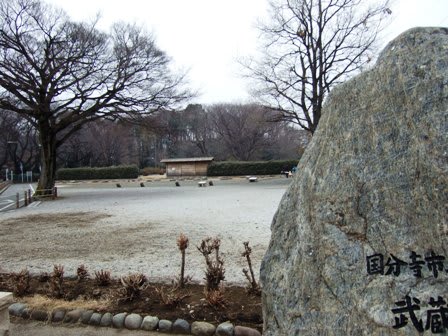

武蔵国分寺僧寺跡

国の史跡に指定されている

全国の国分寺の中でも最大級の大きさで

武蔵国を支えた寺院

金堂跡

金堂が立っていたとされる場所

講堂や七重の塔跡なども国に指定された

今は広大な公園として開放されている

国分寺

武蔵国分寺が消失してから2年後

新田義貞の寄進により建立された

現在の本堂は昭和62年に改築したもの

史跡の駅おたカフェ

休憩所や案内所としての役割の他

おたかの道湧水園への入園券の販売

国分寺の名産品などの販売もあります

こちらでティタイム

寒かったので暖かいコーヒーでほっと一息

武蔵国分寺跡資料館

おもに史跡武蔵国分寺跡の出土品を展示しています

お鷹の道

江戸時代尾張徳川家のお鷹場に指定されていた

現在は遊歩道として整備され

四季折々の散歩道として夏には蛍が舞い

近くでは野菜が売られ散策路として人気が高い

真姿の池

絶世の美女と呼ばれた玉造小町が不治の病を治すため

身を清め病が治ったとされる伝説のある清水は

今も名水と呼ばれている

一里塚近くに石橋不動明王が祀られています

常に人に踏まれている石橋を供養する意味と

村内に疫病などを持ち込まれないよう願う

意味が込められているという

橋の下は野川が流れいます

途中から雨が降り出しましたが

無事に実踏を終え

当日ご案内する箇所の担当が決められた

私は最後の箇所真姿の池とお鷹の道を

担当することになり無事に務められるよう願う

長々と記しましたが、

観光案内人ボランティア松田隆夫氏よりの資料と

多摩歴史と文化ウォーキングルートの一部より

参考とさせていただききました。