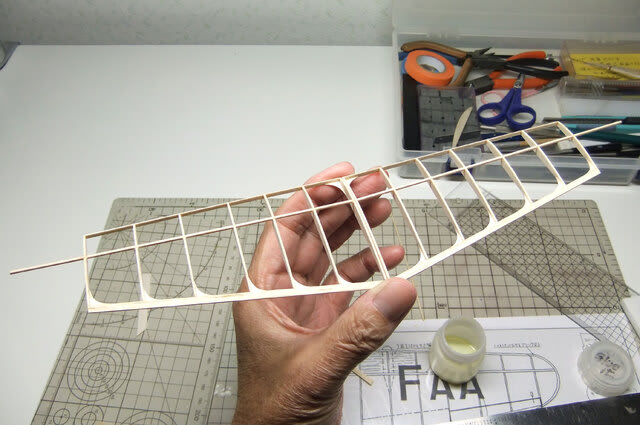

残った主翼のお仕事をします。

中央部分の接着と翼端のラミネート加工、どちらもスイスイとは行きません。

中央部分の接着は上反角を決める必要がありますので何度も調整しながら左右の翼を取り付けます。上反角は好みの問題もありますが付け過ぎても見場が悪くなるし、減らし過ぎても飛行に影響します。

ピーナッツの低翼機では翼端で12~14mm程度を目安にしています。

翼端のラミネートは05mmのバルサを3枚重ねにしました。サンディングしてRに加工すると最終的に1.2mm程になります。主翼全体の姿は見えてきましたが主脚の取り付けに必要な「工事」が残っています。既に全体のサンディングは済んでいますからこの状態で強度がどれくらいなのかは把握できます。紙を貼れば十分に耐えられそう・・・

一度重さを測っておきます。

この状態で1グラム越えてたらリブの肉抜きとかしても効果は期待薄。

潔く作り直すとかしないと・・・

主翼のついでに残った角材で尾翼も作ります。

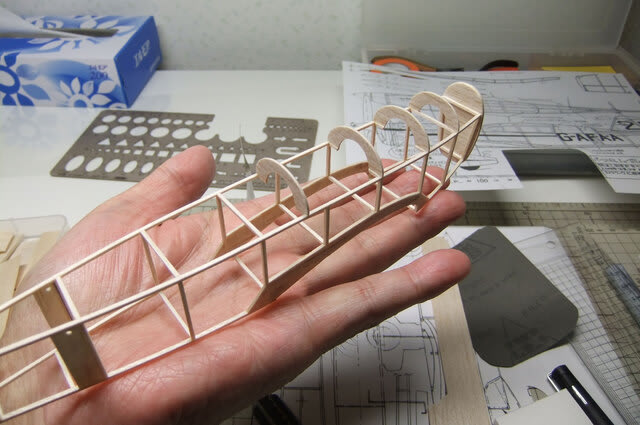

胴体はこれと言って難解な個所もなくいつもの順序で側板を作り角銅にしてから上半分を組み立てていきます。

ゴムが胴体の上部を通過しますからかまぼこ型の胴枠を接着したら邪魔な角材を順に切り取って行きます。

これによって捻じれには弱くなりますが問題になる程でもありません・・・

そう思いたい。

基準になる中央の1本を通します。

これはかなり慎重に!

この1本で胴体の上部形状(フォルム)が決まりますから角材を埋め込む時は時間をかけて。

残りの角材のピッチが決まったら紙テープに定規で印を付けそれを曲面に貼り付けながら溝の位置を決めていきます、そうすることによって左右対称に揃えることが出来ます。

ここで問題は角材の間隔が揃っていても「沈み込んだ角材は罪?」となりますから溝の深さに惑わされないようにあくまでもラインが陥没しないように注意します。多少膨らんだ部分はサンディングで対処出来ますが凹んだ箇所の修正は大変です。

溝の幅が広過ぎた所は修正します。何ヶ所か醜いところが点在していますのでバルサの屑をV字切ってから押し込んでいきます。

これで胴体も少しは強い子になったと思いますが重量はそれなりに増えていくのであります。

一番最後尾に中抜きしたソフトバルサを接着して仕上げます。これを一緒にサンディングしないと何か落ち着きません。フィレットの加工は紙貼り後に主翼を接着してからですね。

ここまで暗礁に乗り上げて長い休憩をすることもなく進んできました。

でも先は長いぞ・・・

ここまで暗礁に乗り上げて長い休憩をすることもなく進んできました。

でも先は長いぞ・・・