【読売】事故米を12社に転売、レストラン主食の可能性も

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080913-OYT1T00023.htm

接着剤製造会社「浅井」(名古屋市)が有機リン系殺虫剤「メタミドホス」やカビに汚染された事故米を不正に転売していた問題で、同社から事故米862トンを購入した「ノノガキ穀販」(三重県)の野々垣勝社長(45)は12日、東海地方や関西の食品加工会社など12社に全量を食用として転売したことを明らかにした。

出荷先にはレストランもあり、主食用として使われた可能性が高いという。

野々垣社長によると、浅井から購入した事故米のうち、メタミドホスに汚染された中国産もち米570トンは愛知、岐阜、三重県、京都府の菓子製造会社と米穀販売業者の計4社に、水ぬれやカビなどのうるち米292トンは別の8社に売った。

野々垣社長は「1キロあたり50~130円で仕入れ、70~160円で売った。若干安かったが、価格からも食用だと考えていた」と述べた。

(2008年9月13日00時29分 読売新聞)

今回のこの米騒動、もはや何処まで広がるか判らないな…。とうとう主食系にも影響が出てきた。

思ってた通り、「国産100%」以外のコメは最早何が使われていても驚かない。むしろ、国産100%を売りにしている安いお店も疑うべきだ。

というか、いい加減、こういう隠蔽記事というか、怪しげな書き方は止めて欲しい。

もち米の方は、潜在している毒と販売先の都道府県を明記しているにもかかわらず、やはり、うるち米の扱いはいかにも軽い。もはやわざと書いているとしか思えない。

「水ぬれやカビなどのうるち米」?

なぜゆえアフラトキシンB1という毒の名前を隠す、なんで流通先の8社の都道府県を隠す。8社と数だけ特定しているとでもいうのか?ふざけるなよ。

しかもまた、隠蔽工作が始まっている。

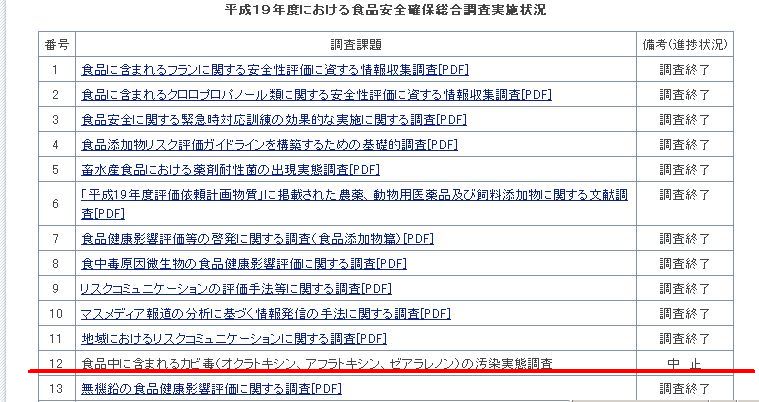

昨日紹介した、食品安全委員会のページだ。

▼使用前

↓

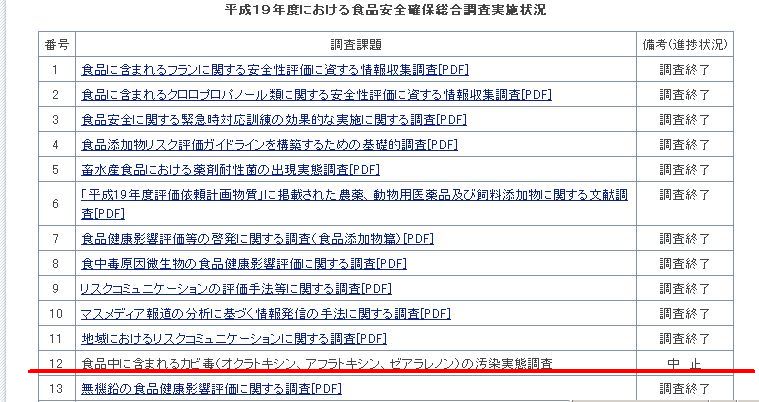

▼使用後

更新日付は平成20年5月のままだ。

ふざけるなよ、更新したのは昨日か今日の早朝じゃねえか!!

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080913-OYT1T00023.htm

接着剤製造会社「浅井」(名古屋市)が有機リン系殺虫剤「メタミドホス」やカビに汚染された事故米を不正に転売していた問題で、同社から事故米862トンを購入した「ノノガキ穀販」(三重県)の野々垣勝社長(45)は12日、東海地方や関西の食品加工会社など12社に全量を食用として転売したことを明らかにした。

出荷先にはレストランもあり、主食用として使われた可能性が高いという。

野々垣社長によると、浅井から購入した事故米のうち、メタミドホスに汚染された中国産もち米570トンは愛知、岐阜、三重県、京都府の菓子製造会社と米穀販売業者の計4社に、水ぬれやカビなどのうるち米292トンは別の8社に売った。

野々垣社長は「1キロあたり50~130円で仕入れ、70~160円で売った。若干安かったが、価格からも食用だと考えていた」と述べた。

(2008年9月13日00時29分 読売新聞)

今回のこの米騒動、もはや何処まで広がるか判らないな…。とうとう主食系にも影響が出てきた。

思ってた通り、「国産100%」以外のコメは最早何が使われていても驚かない。むしろ、国産100%を売りにしている安いお店も疑うべきだ。

というか、いい加減、こういう隠蔽記事というか、怪しげな書き方は止めて欲しい。

もち米の方は、潜在している毒と販売先の都道府県を明記しているにもかかわらず、やはり、うるち米の扱いはいかにも軽い。もはやわざと書いているとしか思えない。

「水ぬれやカビなどのうるち米」?

なぜゆえアフラトキシンB1という毒の名前を隠す、なんで流通先の8社の都道府県を隠す。8社と数だけ特定しているとでもいうのか?ふざけるなよ。

しかもまた、隠蔽工作が始まっている。

昨日紹介した、食品安全委員会のページだ。

▼使用前

↓

▼使用後

更新日付は平成20年5月のままだ。

ふざけるなよ、更新したのは昨日か今日の早朝じゃねえか!!