https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-01-24/OK9WOG6S972801より転載

「トランプフィーバー」終了、円は対ドル100円突破も-榊原元財務官

-

トランプ政権はドル安志向、雇用・輸出に好都合

-

ムニューチン氏の強いドル発言は「補足的」な位置づけ

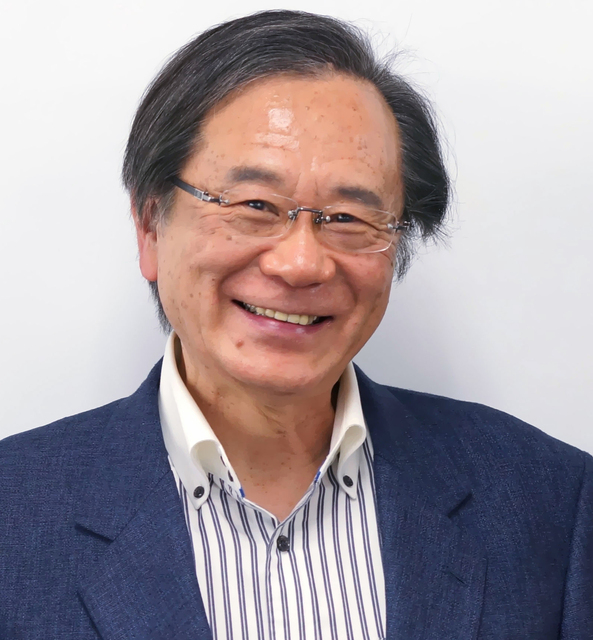

「トランプフィーバー」は終わる-。榊原英資元財務官は、ドナルド・トランプ米大統領が約束した景気刺激策の効果は高過ぎる期待に届かず、政権のドル安志向や米欧政治の不透明感を背景に、円高・ドル安基調が再び強まるとみている。

ミスター円の異名を取る榊原氏(75)は23日のインタビューで、「米国内の雇用を重視するトランプ政権の立場から言えば輸出促進が重要になってくるし、輸出を促すにはドル安の方が好都合だ」と指摘。それでも新政権が目指す年4%の経済成長は「とても無理」で、2-2.5%に落ち着くと予想している。利上げも年内「せいぜい2回程度」にとどまり、米国債利回りの上昇も限られることがドル安要因になると言う。

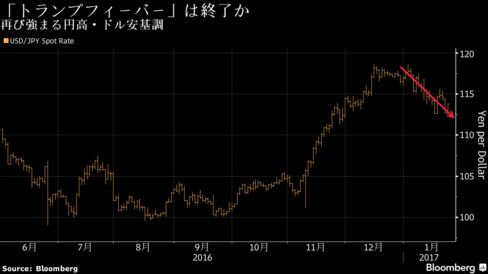

トランプフィーバーをめぐっての円の対ドル相場は、米大統領選直後の高値101円台から昨年12月半ばに118円66銭と約10カ月半ぶりの水準に下げた。だが、今年に入ってからの相場は徐々に円高基調を強めている。今週24日には112円53銭まで反発した。東京時間25日は113円99銭まで円が売られる場面があったものの、終盤にかけては113円台半ばと底堅く推移している。榊原氏は、9月下旬にはトランプ氏勝利の確率が「50%近くある」と述べ、当選を受けた11月のインタビューではトランプ政権は「恐らくドル安政策だ」との見方を示していた。

円相場の見通しについて、榊原氏は「すでに1ドル=110円を目指す展開になっている。105-110円のレンジへ移り、105円、100円の方向に行く」と読む。「やや極端かもしれないが、今年末から来年にかけて100円を切ることがあり得る」と予想。足元の円高がトランプ政権の減税やインフラ投資、米企業の国内回帰などを織り込んだドル高局面の調整にすぎないという市場予想とは対照的に、緩やかな円高・ドル安基調を見込んでいる。

トランプ大統領は就任演説で「アメリカファースト」(米国第一主義)を掲げ、「米国製品を買い、米国人を雇う」のがルールだと言明した。今週は自由貿易を推進する環太平洋連携協定(TPP)から離脱するための大統領令に署名。メキシコ、カナダとの北米自由貿易協定(NAFTA)の再交渉に向けても作業中だ。実業界首脳に対しては、雇用を米国外に移転する企業には「極めて大型」の国境税を課すと警告した。

榊原氏は、トランプ氏の保護主義的な発言を受けてドル相場が下げる中で次期米財務長官のスティーブン・ムニューチン氏が「強いドル」政策に言及したのは「新政権は短期的には輸出や雇用に有利なドル安志向だが、あまりにもドル安になり過ぎるのは困るということだ」と分析。「ルービン氏以来の『強いドルは国益』という基本方針はそれほど変わっていないと補足的に言及した」にすぎないと解釈している。

トランプ氏は先週、米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)とのインタビューで、強いドルが米企業の競争力に「致命的」になっていると指摘した。ムニューチン氏は直後に米議会公聴会で、強いドルは長期的に重要だが、現時点で「とても、とても強い」と発言。米上院議員への書簡では「過度に強いドル」が米経済に短期的にマイナスの影響を与える恐れがあるとの見解を示した。

榊原氏は、「クリントン政権の発足時は異常な状況で、みなアーカンソー州から来た田舎者の政権だった」と振り返る。一方、トランプ政権では「市場をよく知る人材が最初から枢要なポストを占めており、米ゴールドマン・サックス・グループの幹部と軍人の政権だ」と指摘。「経済政策が大きく乱高下することはないだろう。保護貿易的な動きはあっても、米国自身への悪影響を考慮し、それほど極端なことはやらない」とみる。

為替政策に関しては、オバマ政権からトランプ政権になっても為替介入は難しく、可能となるのは「85円-95円の間」で変わらないというのが榊原氏の見方だ。「介入は対ドルなら米国の合意が必要だ。無理矢理やっても効果がない。米国が過度のドル安を受け、日本とある種の危機感を共有しないとできない」と説明。「90円を上回る可能性が出てきた時」がそのタイミングだと読む。自身は1995年から「かなり介入したが、当時は日本が円高に、米国はドル安に危機感を抱いていた」と振り返った。

榊原氏は、安倍晋三首相とトランプ大統領の相性について、「個人的な関係ができており、二人ともやや右寄りなので方向性が合う」と分析。米国第一主義のトランプ大統領に対し、「首相も『ジャパンファースト』を訴えれば良い。国内の経済成長を重視するので過度な円高は困ると言えるだろう。どの水準で両国が一致するか。首脳同士でも、財務省同士でも話し合うことが望ましい」と話した。

トランプ氏の米大統領選勝利以降の世界的な株高・金利上昇・ドル高は、「そろそろ頭打ちになる」ため、ダウ工業株30種平均の2万ドルと日経平均株価の2万円は「結局、達成できず、抜くことは当面ないだろう」と榊原氏はみる。ただ、トランプ政権は「日本にとっては必ずしもマイナスではない。95年ごろと異なり、日米間で経済摩擦などは起こらない。中国に厳しく対処する分、同盟国としての日本の地位は上がってくる」と予想している。

榊原氏は「世界的な傾向として、グローバル化の時代は終わった。欧州ではBrexit(英国の欧州連合離脱)だけでなく、他国でも政党単位では『統合から分離へ』と歯車が逆転し始めた」と指摘。米国も同じで、世界が大きく変わってきた現象の一つがトランプ氏の登場だとし、各国とも「自国第一主義」でBrexitやイタリアの五つ星運動とトランプ氏の米大統領選勝利は「ほぼ平仄(ひょうそく)が合っている。戦後のグローバル化の時代から再び主権国家の時代に回帰してきている大きな転換期だ」との見方を示した。

.jpg)