高校の同窓会総会出席のため出かけた高知では、前回掲載した高知市立自由民権記念館の見学の他にも、民間民営の平和資料館「草の家」や自由民権記念館内のギャラリーで開催中の「生活の中から戦争を考える」展を訪ねてきました。

【平和資料館・草の家】

草の家は、路面電車の土電「グランド通り」で下車。徒歩数分の市立第六小学校そばにありました。

土佐高校の教師で平和運動に取り組んでいた西森茂夫さん(1938~2004年)が89年、自宅敷地に賃貸マンションを建てて、1階に賃料や募金で運営する草の家を開館。平和と教育、環境問題をテーマに、講演会や展示会などさまざまな活動に取り組んでいます。

展示コーナーには、空襲で焼野原になった高知市内の写真をはじめ、戦場や焼け跡から発掘された品々や、銃後の防衛用具などが並びます。

銃弾、陶製の手榴弾、灼熱で溶け固まった貯金箱の中の硬貨、そして原爆瓦・・・。焼夷弾による火災を消すための竹製火タタキなどもあります。

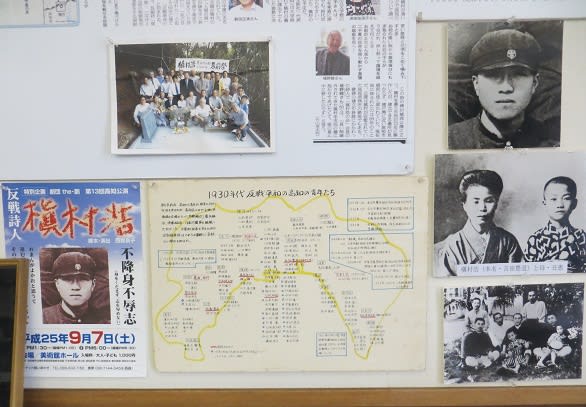

西森さんが平和運動に取り組む動機となった土佐が生んだ反戦詩人・槇村浩(まきむら・こう)に関する資料なども展示されています。

平和資料館「草の家」

熱で溶け固まった預金箱の中の硬貨

反戦詩人・槇村浩に関する資料も

「草の家」の創設者・故西森茂夫さんの書

【生活の中から戦争を考える展】

広島原爆記念日の8月6日を「高知市平和の日」としている市が、毎年開いている企画展。今年は16日までの日程で、自由民権記念館のギャラリーを会場に、戦時下での暮らしを中心に、平和資料館「草の家」から借りた資料も使って振り返っています。

炊飯釜、弁当箱、水筒、藁草履、炭火を入れて使ったアイロン、アンカ、カンテラ・・・。銃後の生活だけでなく、戦地や戦後しばらくの暮らしでも使われ、藁草履を編んだことも含めて子どものころの思い出に登場します。

兵士が全ての所持品を入れていた背負い袋、1000人の男性が「力」の文字を書き入れて出征兵士に贈った「千人力ベスト」、女性たちが血判状に指を押し当てている写真も。

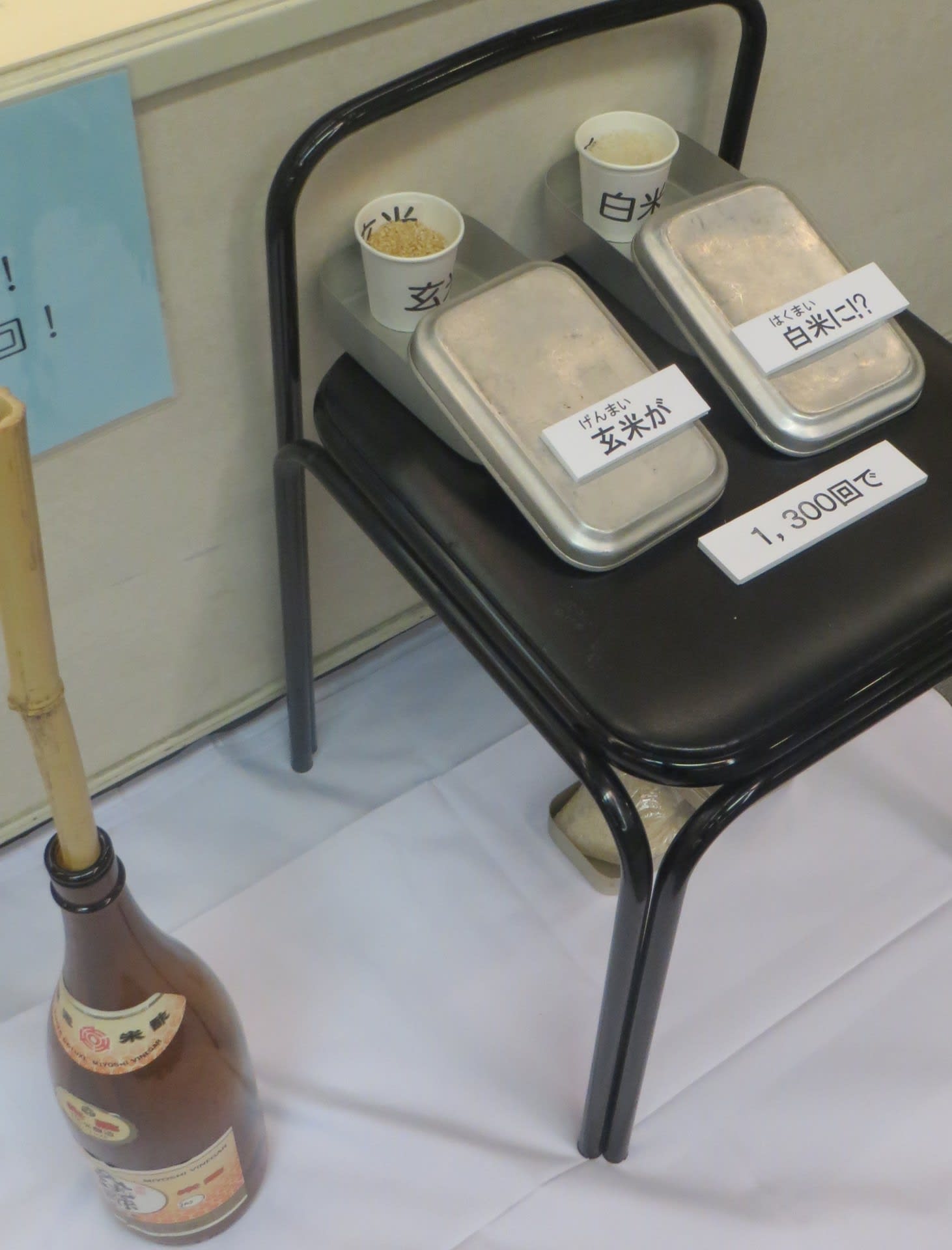

一升瓶に玄米を入れ、竹や木の棒で突いて白米にする方法の紹介もありました。これは、米の中に混じる小さな石の取り除きとともに、いやいやする僕のお手伝いのひとつでした。何回突いたのか覚えていませんが「1300回突くと白米になる」と紹介されていました。

焼けた子供用自転車、ヒョウのはく製といったものも展示されています。

自転車は今年3月、高知公園の一角の空襲跡地から発掘されたといいます。

ヒョウは中国戦線にいた四国出身の兵隊で編成する陸軍部隊が飼っていたもので、東京の上野動物園に寄贈されましたが、戦争の激化で毒殺、はく製にされたそうです。

1945年7月4日未明の空襲で壊滅状態になった高知市街地。中央の山上に高知城が。

血判状に指印を押す若い女性たち

1000人が力の文字を書いた千人力ベスト

最近発掘された子供用自転車

はく製になったヒョウ