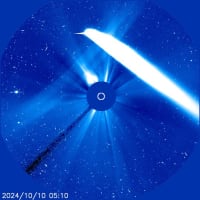

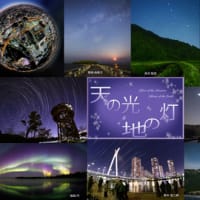

日光霧降高原と山梨県南アルプス市で撮影された、低緯度オーロラとされる以下の画像。

◆武田康男さん撮影

11月9日 0時過ぎ~1時過ぎ 日光霧降高原で撮影された画像

宇宙天気ニュース 写真ページ

読売新聞の記事

武田康男氏のサイト 最新画像紹介ページ

◆牛山俊男さん撮影

朝日新聞に掲載された、山梨県南アルプス市で撮影された画像については、新聞紙上掲載時には9日未明としか書いていなかったのですが、webのフォトギャラリーに掲載された時に、撮影は9日5時と記載されていました。

朝日新聞サイエンス欄の記事

朝日新聞フォトギャラリーの記事

専門家でもない私が言うのもおかしいのですが、果たしてこれらは低緯度オーロラだったのでしょうか?

まず朝日新聞に掲載された画像の撮影データ(35秒)を見た時に違和感を覚え、次にwebのフォトギャラリーで撮影時刻を見てから気になりだしたのですが、他からも疑問視する声が挙っているとのこと。

名古屋大学太陽地球環境研究所の塩川和夫氏の『北海道での低緯度オーロラ観測』の11/8のデータを見てみました。

11月8/9日の陸別のフォトメータ、母子里の磁場変化を見ると、8日20時過ぎからオーロラは北に戻っているようです。

武田さんが撮影された9日0時過ぎには、北海道上空でLSTIDと見られる大気光が増光していたとのことで、この写真はそちらではないかと…。

(LSTIDは磁気嵐回復相に現れる大規模伝搬性電離圏擾乱のこと。この場合、低緯度オーロラと別物と考えて良いと思うのですが…。この大気光が紅いのかどうかは不明。…と、断言しきれない歯切れの悪い状態ではあります。^^;;)

塩川さんのページのデータからは、牛山さんが撮影された時間には、既にオーロラは山梨県からは見えるような状態ではなかったことが読み取れます。

また、撮影データISO800で35秒…というのも、他の撮影者のデータと見比べても短すぎるのが気懸かりです。

ちなみに当夜の低緯度オーロラは8日天文薄明終了時(ページ上では観測開始時となっています)が最も明るくて、その時点で2.2kR(キロレイリー)。その後は暗くなる一方だったので、仮にこれが低緯度オーロラだったとしても、この撮影データでは写すのは困難だったのではないかと思われます。

その上、既に天文薄明が始まっていたので、朝焼けと低緯度オーロラの区別は非常に難しいところで、何度も低緯度オーロラの撮影に成功されている方は「薄明中に撮影した画像は公表しない」とさえ…。

また新聞記事中に、”「宇宙天気ニュース」を出している独立行政法人情報通信研究機構は…”という記載がありますが、写真の鑑定もNICTで行われたのでしょうか?

それとも新聞社の判断での掲載かしらん?

現在、宇宙天気ニュース担当の篠原さんに様々問い合わせ中です。

どこで見えたか、撮影できたかというのは世間一般から言えば些細なことなのかも知れませんが、科学的データとしては問題なのかも知れませんね。

武田さんも牛山さんも有名な方でいらっしゃいますので、私は個人的には面識はありませんがメイルアドレスは存じていて…ご本人に直接伺ってみるべきなのかなぁ?

でも、専門家でもない私など、おこがましくて「どうなんでしょ?」なんて言えないよぉ。(^^;;)

◆武田康男さん撮影

11月9日 0時過ぎ~1時過ぎ 日光霧降高原で撮影された画像

宇宙天気ニュース 写真ページ

読売新聞の記事

武田康男氏のサイト 最新画像紹介ページ

◆牛山俊男さん撮影

朝日新聞に掲載された、山梨県南アルプス市で撮影された画像については、新聞紙上掲載時には9日未明としか書いていなかったのですが、webのフォトギャラリーに掲載された時に、撮影は9日5時と記載されていました。

朝日新聞サイエンス欄の記事

朝日新聞フォトギャラリーの記事

専門家でもない私が言うのもおかしいのですが、果たしてこれらは低緯度オーロラだったのでしょうか?

まず朝日新聞に掲載された画像の撮影データ(35秒)を見た時に違和感を覚え、次にwebのフォトギャラリーで撮影時刻を見てから気になりだしたのですが、他からも疑問視する声が挙っているとのこと。

名古屋大学太陽地球環境研究所の塩川和夫氏の『北海道での低緯度オーロラ観測』の11/8のデータを見てみました。

11月8/9日の陸別のフォトメータ、母子里の磁場変化を見ると、8日20時過ぎからオーロラは北に戻っているようです。

武田さんが撮影された9日0時過ぎには、北海道上空でLSTIDと見られる大気光が増光していたとのことで、この写真はそちらではないかと…。

(LSTIDは磁気嵐回復相に現れる大規模伝搬性電離圏擾乱のこと。この場合、低緯度オーロラと別物と考えて良いと思うのですが…。この大気光が紅いのかどうかは不明。…と、断言しきれない歯切れの悪い状態ではあります。^^;;)

塩川さんのページのデータからは、牛山さんが撮影された時間には、既にオーロラは山梨県からは見えるような状態ではなかったことが読み取れます。

また、撮影データISO800で35秒…というのも、他の撮影者のデータと見比べても短すぎるのが気懸かりです。

ちなみに当夜の低緯度オーロラは8日天文薄明終了時(ページ上では観測開始時となっています)が最も明るくて、その時点で2.2kR(キロレイリー)。その後は暗くなる一方だったので、仮にこれが低緯度オーロラだったとしても、この撮影データでは写すのは困難だったのではないかと思われます。

その上、既に天文薄明が始まっていたので、朝焼けと低緯度オーロラの区別は非常に難しいところで、何度も低緯度オーロラの撮影に成功されている方は「薄明中に撮影した画像は公表しない」とさえ…。

また新聞記事中に、”「宇宙天気ニュース」を出している独立行政法人情報通信研究機構は…”という記載がありますが、写真の鑑定もNICTで行われたのでしょうか?

それとも新聞社の判断での掲載かしらん?

現在、宇宙天気ニュース担当の篠原さんに様々問い合わせ中です。

どこで見えたか、撮影できたかというのは世間一般から言えば些細なことなのかも知れませんが、科学的データとしては問題なのかも知れませんね。

武田さんも牛山さんも有名な方でいらっしゃいますので、私は個人的には面識はありませんがメイルアドレスは存じていて…ご本人に直接伺ってみるべきなのかなぁ?

でも、専門家でもない私など、おこがましくて「どうなんでしょ?」なんて言えないよぉ。(^^;;)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます