・この山道を左折すると 水越峠だ そうです。

・倒木も 山道を ふさいでいます、すでに 蓮華寺山を出て 一時間以上 登っていますが まだまた 高城山は 先のようです。

・尾根道から こんどは 急坂道と なりました 頑張って 皆さん 登っています。

・この道を左折しますと みどり団地、瀬野駅へ 降りれるようです、私達は 直進します。やっと 高城山へ 到着しました、蓮華寺山より 一時間三十分かかりました。

・山頂で 山頂記念の 写真も 撮ります。

・時間は 12時40分です、山頂広場で 楽しい 昼食です、何時もの むす四個と 味噌汁です。むすびは 三個食べて 下山してから 一個食べるようにしています。

・仲間も 日陰を探して 昼食を食べています。

・広場の 東側でも 仲間が 楽しく 昼食を食べています。

・山頂での 食事は 美味しくて 最高ですね。

・Nさんに 戴いた お饅頭を 食後の コーヒーを 飲みながら 美味しく 食べます。また 参加者より 戴いた リンゴ、柿も 食べました。

・食後は 広場で のんびりと 休憩しています。

・食事も 終わりました、ぼちほぢ 下山します。

・来た道を降りて行きます、そして 右折し みどり団地 方面に 下山します。

・尾根道を 降りています。

・早いペースで 降りています。

・ここで 休憩をとります、次からは 急坂の 下り道ですので ここで 休んでから 降りて行きます。

・この道を左折しますと みどり上登山口になり 瀬野川駅まで スカイレールに 乗って降りれますが 私達は 山道を降りて 行きます。

・瀬野駅方面に 降りて 行きます。

・急坂の 下り道を元気に 降りています。

・急坂です、虎ロープを 利用して 降りています。

・農道まで 降りて 来ました、正面に 街が 見えます。

・道横は 学校の 登り階段が あります。

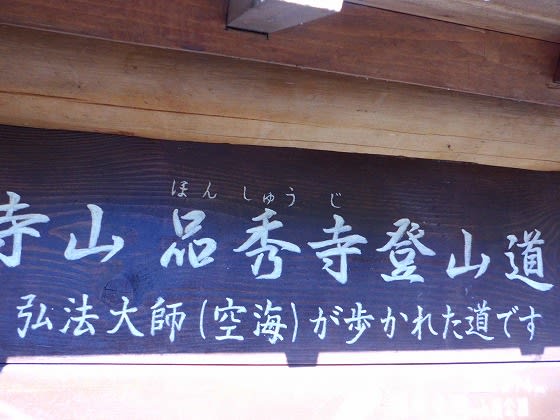

・蓮華寺山、高城山 登山口の 案内版まで 降りて 来ました。

・階段道を 降りて 行きます。

・生活道、車道まで 降りて来ました。

・国道 二号線を 瀬野駅を目指して 進みます。

・瀬野駅の スカイレールの 駅を下より 望んでいます。

・解散駅の 瀬野駅まで 帰ってきました。

・瀬野駅より 山陽線 岩国駅行きに 乗車しまし 各参加者 自宅へと向かいます、素晴らしい 秋空に 恵まれて 楽しい 山登りが 出来ました。

☆ 終わり・・・。