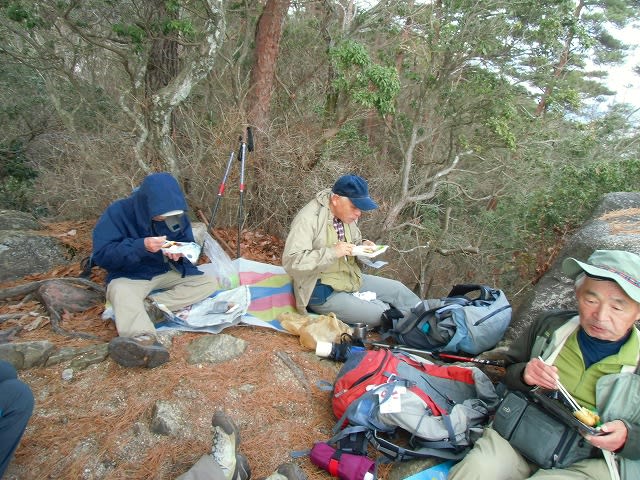

・朝日山 山頂の 東屋で 楽しい 昼食をします。

・東屋の 中ての 食事ですので テーブル、椅子にての 昼食です。寒いですので カップメンも 頂きます、昼食後 Yさん、Sさん 持参の リンゴ、みかん、お菓子等を コーヒーを 飲みながら 戴きます。時間は 14時ですので 下山します。

・山頂からの 下山は 車道を 利用して 降りて 行きます。

・車道の ガードレールに 下山の矢印が 書かれていますので 車道より 山道へと 降りて 行きます。

・かや林の 広い 山道を 降りて 行きます。

・福山山岳会と 書かれた 矢印に そって 降りて 行きます。

・竹林の 広くて 歩きやすい 道を 降りて 行きます。

・竹林は 続きます。

・頂上、成井の 案内柱です。

・ここにも 福山山岳会の 矢印が あります。

・急坂ですが 道幅は 広く 余裕を もって 降りています。

・ため池の 石碑が 見えて 来ました、山頂より ため池まで 簡単に 下山 出来ました。

・ため池より 急な 降り坂ですが 道幅が 広いので 安心です。

・竹林の 竹が 倒れて 道を 塞いでいますが 合間を 降りています。

・落ち葉が 多くありますので 山道が 少し わかりぬくいようです。

・石、岩道を 降りています。

・道と言うよりも 山の 裾野、元畑の中を 歩いて 降りています。

・砂防ダムの そばまで 降りて 来ました。

・竹の 倒木が ありますので 迂回して 降りて います。

・山道は 倒木で 荒れています、ススキの生えてる 広場まで 降りて 来ました。

・鉄板を 引いている 橋を 渡ります。

・登山口の 目印の 古家まで 降りて 来ました、屋根の 瓦が 落ちそうですので 頭上注意の 案内板も あります。

・生活道まで 降りて 来ました、横の 畑では 竹原名物の ジャガイモを 収穫 しています。

・車道 横の 登山口 案内板まで 降りて 来ました。

・畑には レモンが なっています。

・竹原中学まで 降りて来ました 素晴らしい 生活三訓が 校門に 書かれています。

・橋の上より 先ほど 登っていた 朝日山です。

・車を 置いていた 駐車場まで 帰って 来ました。わずか 500Mの 朝日山ですが 登り時 道を 迷いましが 山頂では 瀬戸内海、四国の山々が 眺望 出来 満足の 山登りでした。

☆ 終わり・・・。