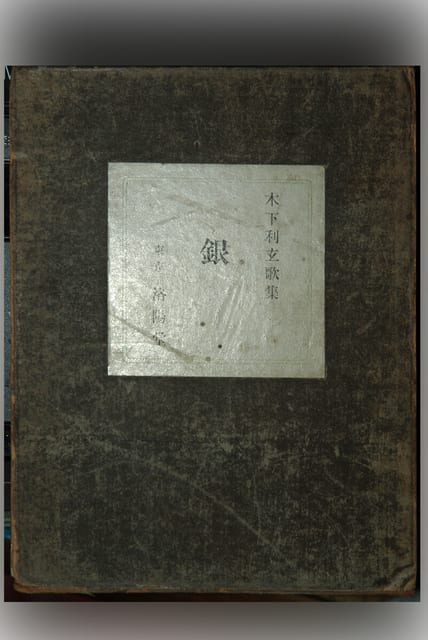

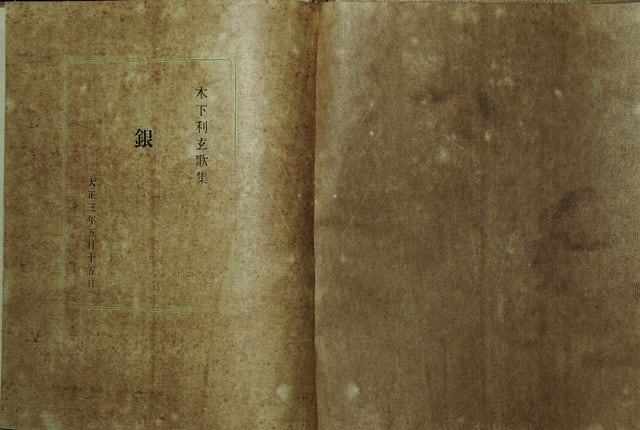

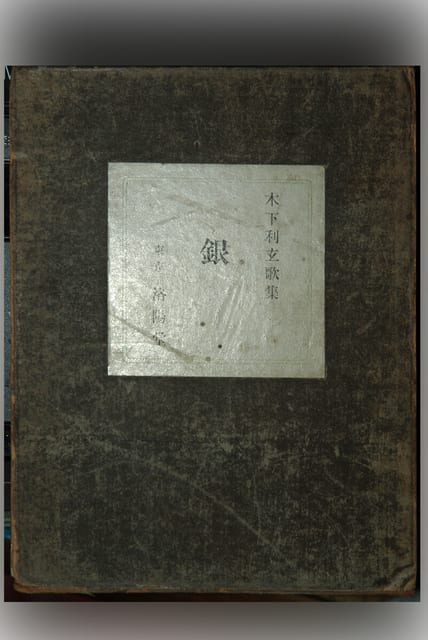

木下利玄の処女作『銀』(短歌集)、東京洛陽堂に一番元気があった大正3年刊。

大正4年刊。 大正七年までに版を重ねなんと11版。著者は旧熊本藩士の孫娘:嘉悦孝子(1867-1949)。

津田梅子・下田歌子から広島県人だった大妻コタカまで明治大正期猛烈女子の話題山積。

河本亀之助経営の洛陽堂は高島平三郎・永井潜といった著名人(郷党)に支えられつつ、国策(内務省の地方改良運動)に沿った出版物(山崎延吉・山本瀧之助・天野藤男・中川望ら)が目に付く。

大正4年刊。 大正七年までに版を重ねなんと11版。著者は旧熊本藩士の孫娘:嘉悦孝子(1867-1949)。

津田梅子・下田歌子から広島県人だった大妻コタカまで明治大正期猛烈女子の話題山積。

河本亀之助経営の洛陽堂は高島平三郎・永井潜といった著名人(郷党)に支えられつつ、国策(内務省の地方改良運動)に沿った出版物(山崎延吉・山本瀧之助・天野藤男・中川望ら)が目に付く。

旧墓地本堂裏の中島家墓地。比較的小ぶりの明和・天保期の笠付き石柱墓があった。

源頼光さんの子孫だと寺の坊さんが話していた。ということや現住所から藩主阿部家中or水野家浪士の子孫という話に発展。わたしがやや強引に後者かと念をおしたらYESということだったので・・・・・。

水野家浪人を調べてみたが・・・・該当なし

水野家浪人の子孫といえば平井本右衛門・平井隆夫の名前くらいは知っていると思いが、中島さんに意地悪く「踏み絵」を●●してみようか

阿部家家中の近世墓がこんなところにあるはずもなく明治以後のある時期にこちらから現住地(戦災にあった城下旧士族屋敷地区)に転居したのかなぁというのがここでの一応の結論だが、いまのところ真相は分からない。

沼隈郡高須村字池之浦には水野家浪人の豊田氏(100石取)が転入している。高須村で力を持っていたのは麻生一族。

源頼光さんの子孫だと寺の坊さんが話していた。ということや現住所から藩主阿部家中or水野家浪士の子孫という話に発展。わたしがやや強引に後者かと念をおしたらYESということだったので・・・・・。

水野家浪人を調べてみたが・・・・該当なし

水野家浪人の子孫といえば平井本右衛門・平井隆夫の名前くらいは知っていると思いが、中島さんに意地悪く「踏み絵」を●●してみようか

阿部家家中の近世墓がこんなところにあるはずもなく明治以後のある時期にこちらから現住地(戦災にあった城下旧士族屋敷地区)に転居したのかなぁというのがここでの一応の結論だが、いまのところ真相は分からない。

沼隈郡高須村字池之浦には水野家浪人の豊田氏(100石取)が転入している。高須村で力を持っていたのは麻生一族。

永井多寿子 著 ; 永井潜 編『女の幸をしみじみと思ふ』、昭和23bに掲載された永井多寿子の作品も多感な処女の心情(古屋流に言えば”赤い夢”)をつづったものだったが・・・・

袖珍本

関連記事:洛陽堂が育てた少年少女読物作家吉屋信子

袖珍本

関連記事:洛陽堂が育てた少年少女読物作家吉屋信子

〇本郷村の板屋佐藤民八家に西村分御免定写併反別納物帳(明治5)に「丁卯新涯」・・・・高須村・西村・今津村入会場所 反別7町1反4畝22歩、高21石4斗4升2合、貢米14石4升5合、免三ヶ村平均、6ツ5分5リ

西村・東村

右両村副役 神原本八、戸長 佐藤民八

明治3年備後国沼隈郡東村書上帳(本郷・字大谷 佐藤家蔵)

神原渡守給 3斗3升

池守溝番給 4石2斗6升

明治3年11月

庄屋石井與七郎 29歳

組頭 重太郎 31歳

惣一郎 44歳

▽明治5年 御免定写

郷蔵(1畝18歩)・牢屋敷(8歩)引

但し、小林之内へ入込居り候につき文政より上納年貢銀1分

西村・東村

右両村副役 神原本八、戸長 佐藤民八

明治5年段階に沼隈郡東村・西村の副戸長を務めていた今津の神原本八。今津宿の問屋場の役人をしていた関係で事務能力が買われたか。居宅は今津村714番地、通称寺坂(てらんさか)、今津宿の「札ノ辻」にあった。家の裏側にむかし倉庫のようなものがあったと記憶するが、もしかするとそれは江戸時代の牛馬舎だったかも(後日確認予定)。

沼隈郡西村に関して「新発山 年貢」云々という記載が目に入った。

新発(しぼち)とは「新たに発心して仏道に入った人。出家したばかりの人」の意味だがこの新発山とは一体どこの山を指していたのだろう。この語(新発 しんほつ)を新開発(しんかいほつ)・・・・新しい埋立地の意味で使ったケースが『松永村古地図』の湯屋が橋の西側部分で見かけたことがある。

西村・東村

右両村副役 神原本八、戸長 佐藤民八

明治3年備後国沼隈郡東村書上帳(本郷・字大谷 佐藤家蔵)

神原渡守給 3斗3升

池守溝番給 4石2斗6升

明治3年11月

庄屋石井與七郎 29歳

組頭 重太郎 31歳

惣一郎 44歳

▽明治5年 御免定写

郷蔵(1畝18歩)・牢屋敷(8歩)引

但し、小林之内へ入込居り候につき文政より上納年貢銀1分

西村・東村

右両村副役 神原本八、戸長 佐藤民八

明治5年段階に沼隈郡東村・西村の副戸長を務めていた今津の神原本八。今津宿の問屋場の役人をしていた関係で事務能力が買われたか。居宅は今津村714番地、通称寺坂(てらんさか)、今津宿の「札ノ辻」にあった。家の裏側にむかし倉庫のようなものがあったと記憶するが、もしかするとそれは江戸時代の牛馬舎だったかも(後日確認予定)。

沼隈郡西村に関して「新発山 年貢」云々という記載が目に入った。

新発(しぼち)とは「新たに発心して仏道に入った人。出家したばかりの人」の意味だがこの新発山とは一体どこの山を指していたのだろう。この語(新発 しんほつ)を新開発(しんかいほつ)・・・・新しい埋立地の意味で使ったケースが『松永村古地図』の湯屋が橋の西側部分で見かけたことがある。

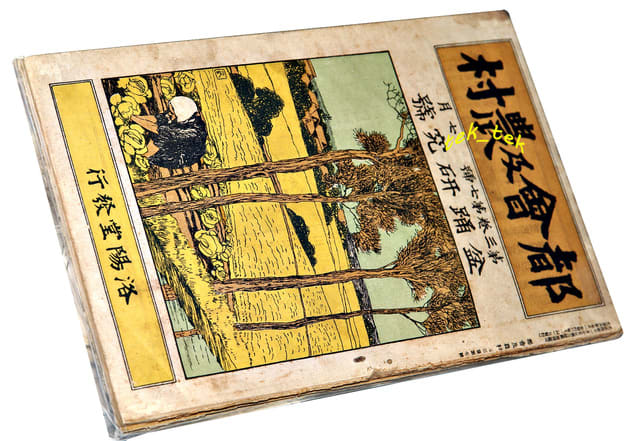

この雑誌は天野藤男を編集人として大正4年11月創刊された雑誌だ。本号は「盆踊研究号」とある。大正期における代表的農村研究者としては農学者横井時敬や農村の再建運動に取り組んだ山崎延吉らの名前がまず挙げられるが、在野の農村問題研究者として天野は洛陽堂などを舞台として貴重な何冊かの著書を刊行している。洛陽堂の経営者河本亀之助らは原稿の内容には口出ししなかったようで、そういう面では編集者としては凡庸だった天野らがやりたい放題(いな、悪戦苦闘、試行錯誤)といった内容の、完成度の低い書籍が洛陽堂から一時量産された 。内務省嘱託時代が彼の全盛期であったが、その農村社会学風ないし民俗学風の農村研究を推進したという点でその方面の我が国におけるパイオニアの一人といってもいい位の人物ではあった。

。内務省嘱託時代が彼の全盛期であったが、その農村社会学風ないし民俗学風の農村研究を推進したという点でその方面の我が国におけるパイオニアの一人といってもいい位の人物ではあった。

佐藤 精作「天野藤男--社会教育の源流をさぐる 」社会教育20-7、1965、pp.58-65という小論考があるようだ。

天野藤男、新渡戸稲造、本多静六、高島平三郎、鎌田栄吉、三輪田元道、田中穂積、小酒井光次(永井潜の弟子:東北帝大医学)らの論考を所収し、橋口五葉表紙。 創刊号には元警視庁特高課長だった丸山鶴吉が執筆、洛陽堂と丸山鶴吉とは郷党意識の共有を通じて繋がっていた感じだ。

亀之助の原稿依頼方法

静岡市清水区草ヶ谷の大乗寺にある天野家墓地

天野家墓地の背後に「草ケ谷家」の墓石。草ケ谷という珍しい苗字は清水区庵原町 に多い。天野家はこの地区の旧家。天野家墓地内には武田信玄かだれかの供養塔もあるらしいのでそういう方面にこだわる家筋なのだろうか。

洛陽堂・河本亀之助にかんしては以下の本が参考になる

洛陽堂・河本亀之助にかんしては以下の本が参考になる

田中英夫『洛陽堂河本亀之助小伝―損をしてでも良書を出す・ある出版人の生涯』、燃焼社、2015

。内務省嘱託時代が彼の全盛期であったが、その農村社会学風ないし民俗学風の農村研究を推進したという点でその方面の我が国におけるパイオニアの一人といってもいい位の人物ではあった。

。内務省嘱託時代が彼の全盛期であったが、その農村社会学風ないし民俗学風の農村研究を推進したという点でその方面の我が国におけるパイオニアの一人といってもいい位の人物ではあった。佐藤 精作「天野藤男--社会教育の源流をさぐる 」社会教育20-7、1965、pp.58-65という小論考があるようだ。

天野藤男、新渡戸稲造、本多静六、高島平三郎、鎌田栄吉、三輪田元道、田中穂積、小酒井光次(永井潜の弟子:東北帝大医学)らの論考を所収し、橋口五葉表紙。 創刊号には元警視庁特高課長だった丸山鶴吉が執筆、洛陽堂と丸山鶴吉とは郷党意識の共有を通じて繋がっていた感じだ。

亀之助の原稿依頼方法

静岡市清水区草ヶ谷の大乗寺にある天野家墓地

天野家墓地の背後に「草ケ谷家」の墓石。草ケ谷という珍しい苗字は清水区庵原町 に多い。天野家はこの地区の旧家。天野家墓地内には武田信玄かだれかの供養塔もあるらしいのでそういう方面にこだわる家筋なのだろうか。

洛陽堂・河本亀之助にかんしては以下の本が参考になる

洛陽堂・河本亀之助にかんしては以下の本が参考になる田中英夫『洛陽堂河本亀之助小伝―損をしてでも良書を出す・ある出版人の生涯』、燃焼社、2015