松永史談会2月例会のご案内

開催日時・場所

2月28日(金曜日)、午前10-12時 喫茶「蔵」

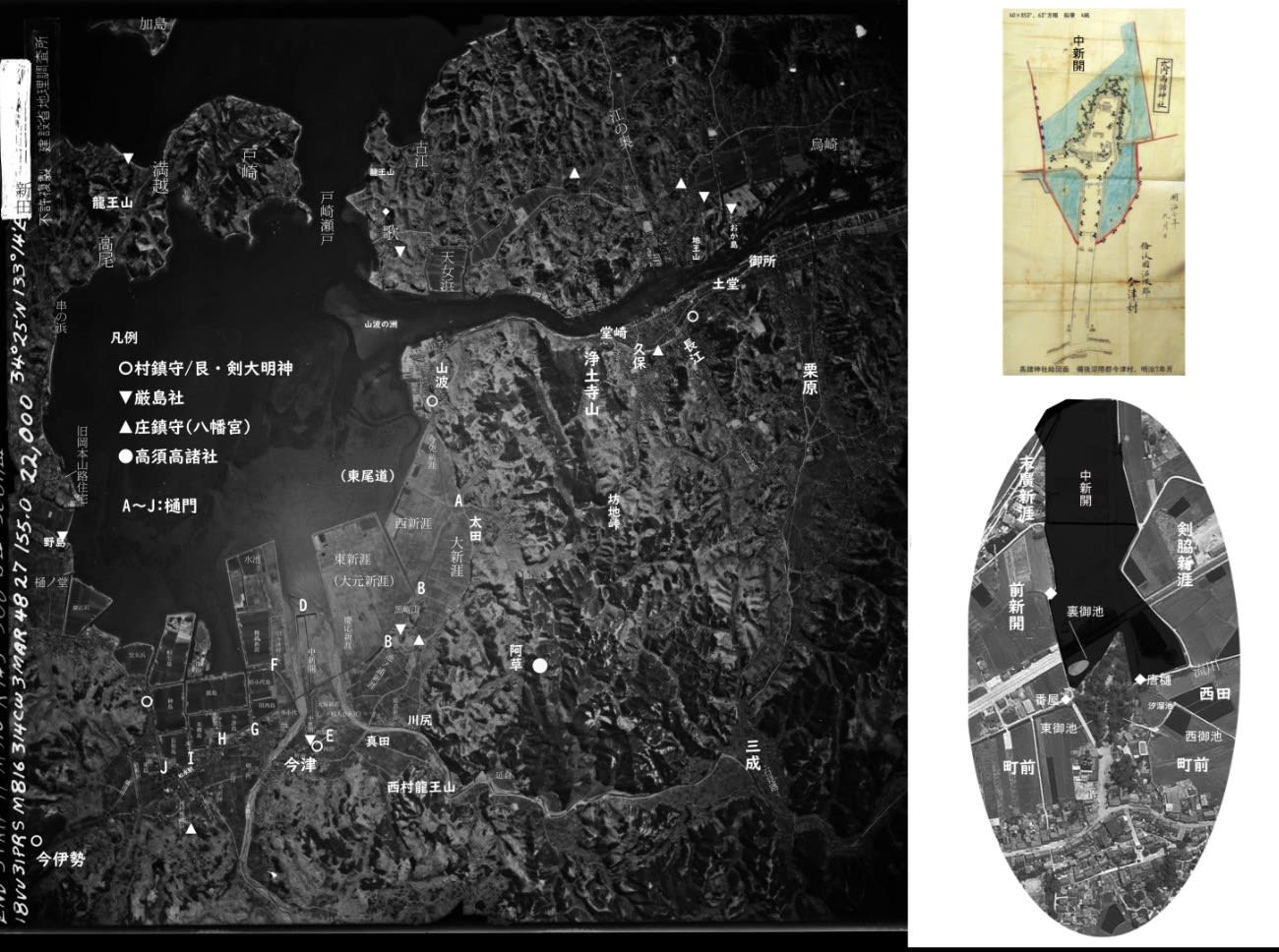

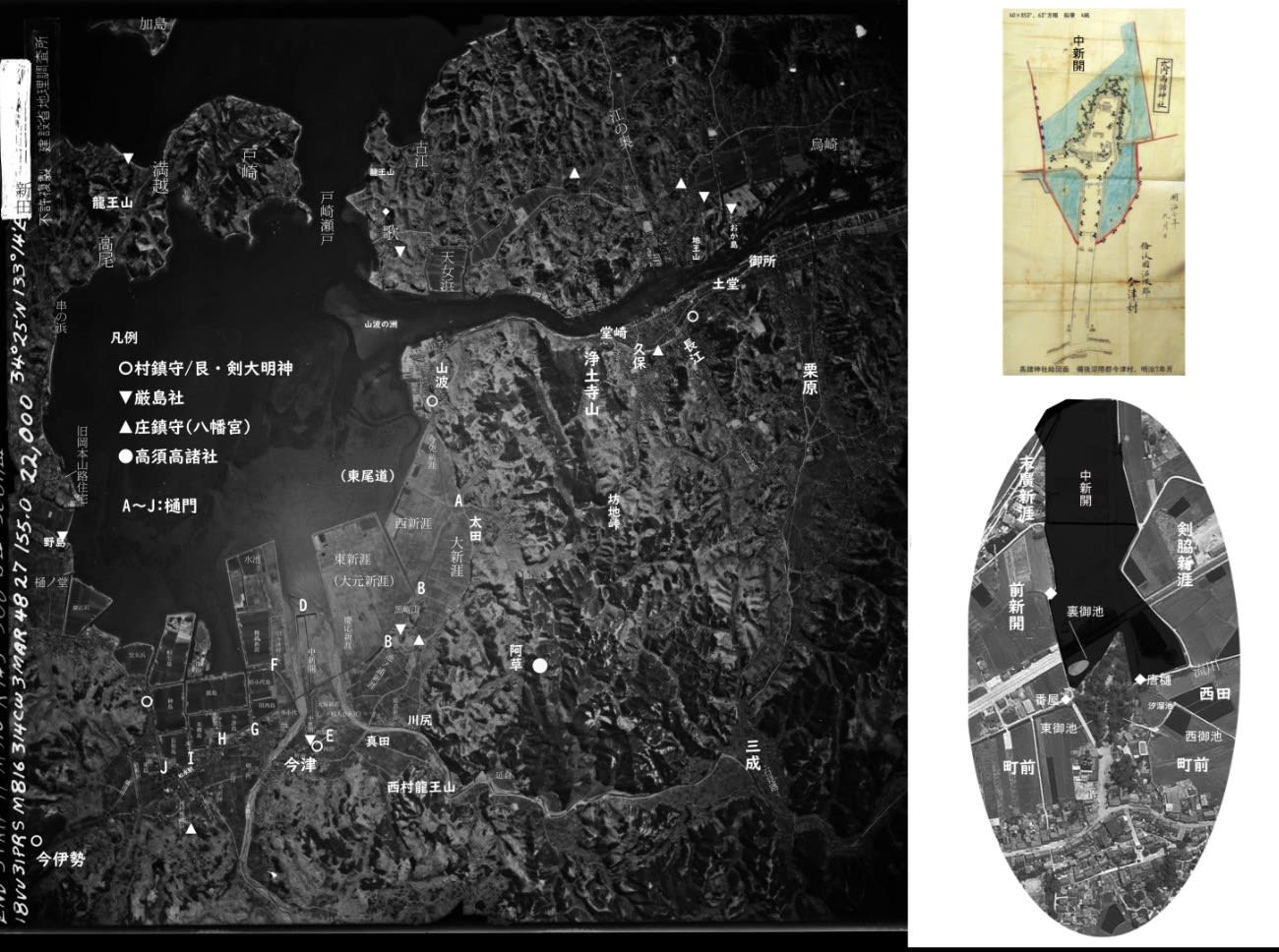

話題 国土地理院空中写真の地域史研究活用法について(松永湾岸域に関する基本常識の確認に重点を置く)

哲学(geosophy)的には生命地域主義(bio-regionalism)の感性を養っていただく。

こういう考え方は大正デモクラシーの時代(御木本隆三「ラスキン研究 彼の美と徳と経済」、厚生閣、大正13 なお、実はラスキンの考え方をもっともうまく取り込んでいたのは無論『貧乏物語』河上肇だが、それを外せば例えば福沢諭吉の弟子田尻稲次郎『地下水利用論』洛陽堂刊辺りやこちら)にその片鱗が見られたが、主として1960代の欧米社会で登場してきたもの。この思想の中にはEco-feminism(人間による自然の搾取が引き起こす環境破壊と、男性優位の社会の中で女性を取り巻く不平等の根本の構造は同じで、この価値観をオルタナティブなものに変えていかなければどちらの問題も解決しないという考え方)/人間の利益(特に先進国の人々の健康と豊かさの向上)のために環境の保護を主張する立場を批判していう言葉であるShallow-ecologyに対するDeep-ecology(Shallow-ecologyと異なり、自然と人間は切り離せない関係にあり、人間は自然の一部であるという考え方)/Antholopcenticism(人間中心主義…総理大臣福田 赳夫氏の詭弁「人の命は地球より重い」的思考)に対するGeo-centricism(地球中心主義・・・地球温暖化問題でその大切さが自覚されてきた思考様式)といった想いが反映される。松永史談会がこれまで心掛けてきたことは、自分たちの足元の自然を考える感性の延長線上で、自分たちが歩んできた(or 歩んでいる)足跡をちょっと立ち止まって見つめなおす作業の一環として松永湾岸(生命地域/Bio-regionとしての最小単位として措定)に軸足を置いた地域史研究を実践している訳だが二月例会では改めてその辺りの理解に役立つ話題の提供となる。

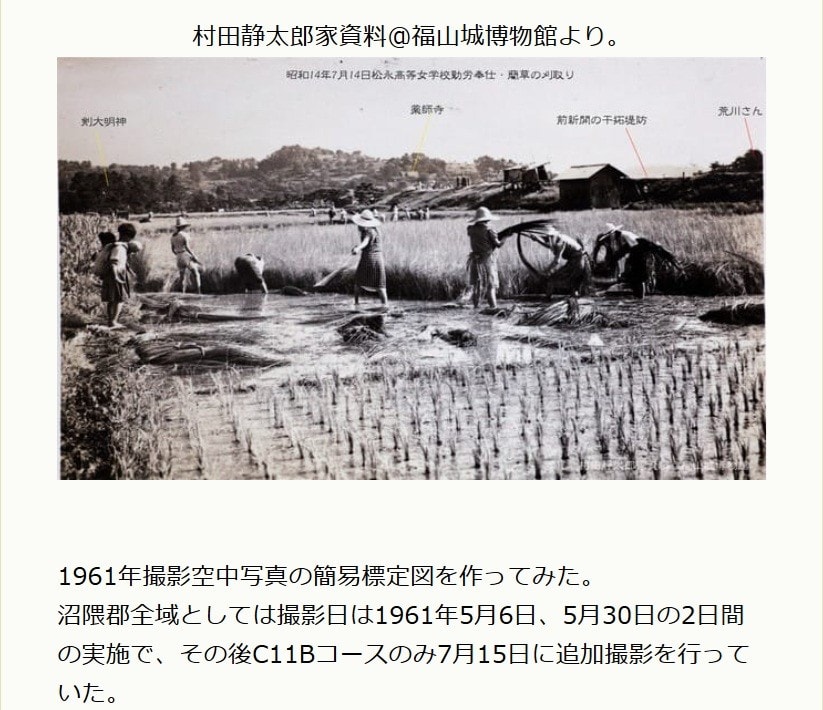

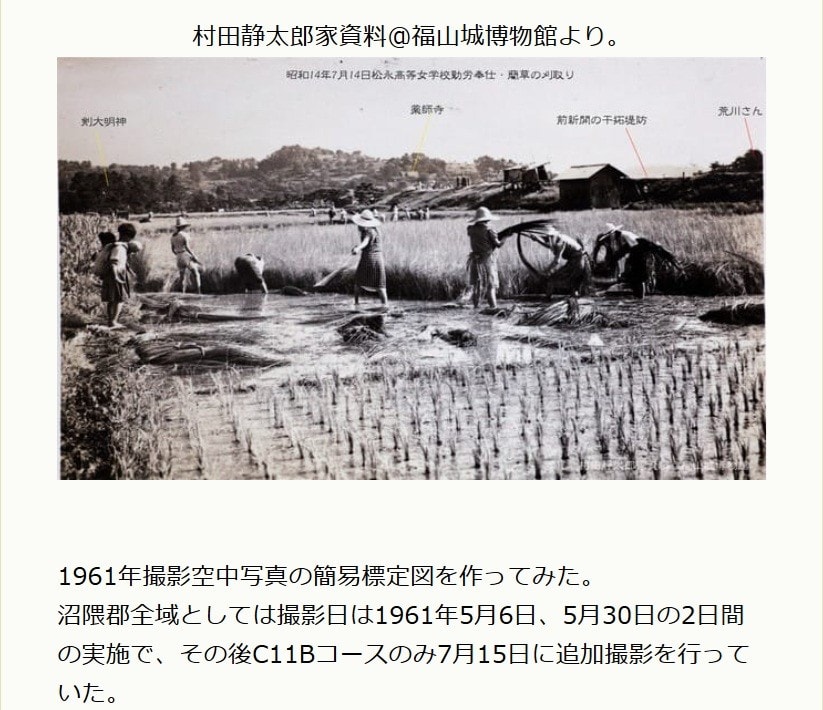

昭和30年代まで松永湾岸の水田地帯では藺草栽培(写真は『柳津村誌』掲載写真だが山南地区の写真であった可能性有り)が行われていた。

藺草栽培地の判別作業は1961年5月撮影分を使う。同年7月撮影分には刈取後の水田の状況が撮影されている。5月撮影画像で黒っぽく写っていた場所が藺草(例えばここに示したアニメ画像中の矢印部分)においてそこが逆に収穫後は水稲の苗が植え付けられるため一際白っぽく変化するという特徴が読み取れる。松永高女生徒による今津中新涯での藺草収穫作業・隣の水田では田植え済み・・・本郷川の土手下の倉庫は前田(旧前田組、現在の松栄建設)さんのもの。手前の田植え済みの田は山陽本線線路敷脇の田、子守をする少女の立つのは剣川堤(↓)。

本郷町での藺草栽培(福山大学↓)

備後地方最大の前方後円墳(間壁忠彦・間壁葭子『古代吉備王国の謎』、新人物往来社、1974)といえば尾道市高須町の黒崎山古墳だが、昭和40年代にボーリング場が建設され、現在は完全にその面影はないが1947-48年米軍撮影の空中写真にはかすかに墳墓の面影をとどめている。

裸眼で実体視可能な3D画像(PC画面を適度に縮小し、左右2画面を両眼視すると黒崎山が立体的に見える・・・ちょっと訓練が必要だが簡単、手法についてはネットで調べてください)

松永湾岸についての常識1:流入河川ごとの潮汐限界点

松永湾岸の干拓地(オランダのポルダーと同類)は潮汐限界点よりも海側に形成された干潟地形を堤防で囲ったもの。

松永湾岸についての常識2:新涯地名

備後国高須庄の故地(とにかくここは萩藩閥閲録中の高須氏関係の記事や宮原『備陽六郡志』高須村条及び分郡下岩成村条(「当村名主久五郎は沼隈郡高須村十兵衛が一類にて苗字を杉原と」)辺りを見かけたが、何分にも文字史料が不足→【渋谷・細川】)

阿草・下組(岡田家墓地:上画像中で赤マーク点滅)から見た柳津龍王山・熊ヶ峰方面の展望。

柳津龍王山から高須・山波方面の展望。

福山市園芸センター最上部から見た松永湾(風景写真風にショット)・・・画像中のXは戸崎、最遠部に四国山脈。

本郷奥山中国電力第十高圧鉄塔付近のピーク(いつの間にか禿山状態の場所)からとった松永湾の景色

【関連事項】

①村上正名『備後松永湾岸』、平成元年、芦田川文庫14 環境/歴史/文化という古典的な自然主義と博物誌を標ぼうした書⇒Place-based bioregional culture→アメリカでは「流域」紀行とか、「長江」文明/「黄河」文明の場合とはニュアンスは異なるが「流域」(watershed)に軸足をおいた考え方。

②関連記事:中世の製塩

③関連記事:中世塩浜考-「文安3(1446)年備後国藁江庄社家分塩浜帳」を巡る比較文化論-

④関連記事幕末期における松永港沖合の北前船停泊地-続「安政4年松永湾岸風景図屏風」の研究-

⑤関連記事:寺岡千代蔵『漁村教育』、洛陽堂、大正6

機織屋庄助(1726-1788、安永浜の造成)の神仏混交思想(龍神信仰+殺生禁断)の中に生命主義の萌芽が認められる。

なお、北条霞亭の後継者(娘由嘉の婿養子)が北条悔堂だが、悔堂の異父兄妹が機織屋岩井昌吉(松永・機織屋要助の子)とその後妻(悔堂の実母:福山高橋孫右衛門の娘)との間に生まれた女子で、この女子は高橋要平夫人となる。北条悔堂が松永きっての文化人一族・医師竹原屋高橋西山(圭介)と懇意にしたのはその辺りのつながりが関係していたのだろう。高橋西山の父親景張は菅茶山の弟子(高橋景張一家墓地の隣に機織屋要助家墓地)。北条悔堂の夫人・由嘉は菅茶山の一族。菅茶山の後継者は門田朴斎家からの養子・自牧斎。廉塾を経営した神辺・菅家は門田家からよく婿養子を迎えた。

開催日時・場所

2月28日(金曜日)、午前10-12時 喫茶「蔵」

話題 国土地理院空中写真の地域史研究活用法について(松永湾岸域に関する基本常識の確認に重点を置く)

哲学(geosophy)的には生命地域主義(bio-regionalism)の感性を養っていただく。

こういう考え方は大正デモクラシーの時代(御木本隆三「ラスキン研究 彼の美と徳と経済」、厚生閣、大正13 なお、実はラスキンの考え方をもっともうまく取り込んでいたのは無論『貧乏物語』河上肇だが、それを外せば例えば福沢諭吉の弟子田尻稲次郎『地下水利用論』洛陽堂刊辺りやこちら)にその片鱗が見られたが、主として1960代の欧米社会で登場してきたもの。この思想の中にはEco-feminism(人間による自然の搾取が引き起こす環境破壊と、男性優位の社会の中で女性を取り巻く不平等の根本の構造は同じで、この価値観をオルタナティブなものに変えていかなければどちらの問題も解決しないという考え方)/人間の利益(特に先進国の人々の健康と豊かさの向上)のために環境の保護を主張する立場を批判していう言葉であるShallow-ecologyに対するDeep-ecology(Shallow-ecologyと異なり、自然と人間は切り離せない関係にあり、人間は自然の一部であるという考え方)/Antholopcenticism(人間中心主義…総理大臣福田 赳夫氏の詭弁「人の命は地球より重い」的思考)に対するGeo-centricism(地球中心主義・・・地球温暖化問題でその大切さが自覚されてきた思考様式)といった想いが反映される。松永史談会がこれまで心掛けてきたことは、自分たちの足元の自然を考える感性の延長線上で、自分たちが歩んできた(or 歩んでいる)足跡をちょっと立ち止まって見つめなおす作業の一環として松永湾岸(生命地域/Bio-regionとしての最小単位として措定)に軸足を置いた地域史研究を実践している訳だが二月例会では改めてその辺りの理解に役立つ話題の提供となる。

昭和30年代まで松永湾岸の水田地帯では藺草栽培(写真は『柳津村誌』掲載写真だが山南地区の写真であった可能性有り)が行われていた。

藺草栽培地の判別作業は1961年5月撮影分を使う。同年7月撮影分には刈取後の水田の状況が撮影されている。5月撮影画像で黒っぽく写っていた場所が藺草(例えばここに示したアニメ画像中の矢印部分)においてそこが逆に収穫後は水稲の苗が植え付けられるため一際白っぽく変化するという特徴が読み取れる。松永高女生徒による今津中新涯での藺草収穫作業・隣の水田では田植え済み・・・本郷川の土手下の倉庫は前田(旧前田組、現在の松栄建設)さんのもの。手前の田植え済みの田は山陽本線線路敷脇の田、子守をする少女の立つのは剣川堤(↓)。

本郷町での藺草栽培(福山大学↓)

備後地方最大の前方後円墳(間壁忠彦・間壁葭子『古代吉備王国の謎』、新人物往来社、1974)といえば尾道市高須町の黒崎山古墳だが、昭和40年代にボーリング場が建設され、現在は完全にその面影はないが1947-48年米軍撮影の空中写真にはかすかに墳墓の面影をとどめている。

裸眼で実体視可能な3D画像(PC画面を適度に縮小し、左右2画面を両眼視すると黒崎山が立体的に見える・・・ちょっと訓練が必要だが簡単、手法についてはネットで調べてください)

松永湾岸についての常識1:流入河川ごとの潮汐限界点

松永湾岸の干拓地(オランダのポルダーと同類)は潮汐限界点よりも海側に形成された干潟地形を堤防で囲ったもの。

松永湾岸についての常識2:新涯地名

備後国高須庄の故地(とにかくここは萩藩閥閲録中の高須氏関係の記事や宮原『備陽六郡志』高須村条及び分郡下岩成村条(「当村名主久五郎は沼隈郡高須村十兵衛が一類にて苗字を杉原と」)辺りを見かけたが、何分にも文字史料が不足→【渋谷・細川】)

阿草・下組(岡田家墓地:上画像中で赤マーク点滅)から見た柳津龍王山・熊ヶ峰方面の展望。

柳津龍王山から高須・山波方面の展望。

福山市園芸センター最上部から見た松永湾(風景写真風にショット)・・・画像中のXは戸崎、最遠部に四国山脈。

本郷奥山中国電力第十高圧鉄塔付近のピーク(いつの間にか禿山状態の場所)からとった松永湾の景色

【関連事項】

①村上正名『備後松永湾岸』、平成元年、芦田川文庫14 環境/歴史/文化という古典的な自然主義と博物誌を標ぼうした書⇒Place-based bioregional culture→アメリカでは「流域」紀行とか、「長江」文明/「黄河」文明の場合とはニュアンスは異なるが「流域」(watershed)に軸足をおいた考え方。

②関連記事:中世の製塩

③関連記事:中世塩浜考-「文安3(1446)年備後国藁江庄社家分塩浜帳」を巡る比較文化論-

④関連記事幕末期における松永港沖合の北前船停泊地-続「安政4年松永湾岸風景図屏風」の研究-

⑤関連記事:寺岡千代蔵『漁村教育』、洛陽堂、大正6

機織屋庄助(1726-1788、安永浜の造成)の神仏混交思想(龍神信仰+殺生禁断)の中に生命主義の萌芽が認められる。

なお、北条霞亭の後継者(娘由嘉の婿養子)が北条悔堂だが、悔堂の異父兄妹が機織屋岩井昌吉(松永・機織屋要助の子)とその後妻(悔堂の実母:福山高橋孫右衛門の娘)との間に生まれた女子で、この女子は高橋要平夫人となる。北条悔堂が松永きっての文化人一族・医師竹原屋高橋西山(圭介)と懇意にしたのはその辺りのつながりが関係していたのだろう。高橋西山の父親景張は菅茶山の弟子(高橋景張一家墓地の隣に機織屋要助家墓地)。北条悔堂の夫人・由嘉は菅茶山の一族。菅茶山の後継者は門田朴斎家からの養子・自牧斎。廉塾を経営した神辺・菅家は門田家からよく婿養子を迎えた。

・・という辺りのこと。

・・という辺りのこと。 。ただ仲間(家族?)内には当時から西備穴海言説に懐疑的な人もいたことはいたらしい。

。ただ仲間(家族?)内には当時から西備穴海言説に懐疑的な人もいたことはいたらしい。