いろいろ神辺調査をしてみると菅茶山が制作した歴史民俗学的言説が他にも多々あることを知った。こういう部分を逐一突き止め、その当否/真偽/虚実を悉皆的に吟味していくことも必要そうだ。

1月24日開催の松永史談会1月例会に一人の女性が途中顔を出されたが、聞けば柳津(沼隈郡柳津)のことに関心があること事だった。わたしの印象では自分でも明確な研究テーマを絞り切れていないようだったが、一定水準以上の研究をしようと思えば、基底にすえるべき新出のオリジナルな史資料乃至はオリジナルでなくても既出の史資料の独自のアプローチがなければ、失敗に終わり勝ちとなる。

➊柳津に関しては地方史料はほぼ村田露月編『柳津村誌』が紹介し、神道民俗学的なことについては

➋菅原守・吉原晴景『高島宮史蹟』、昭和14年が柳津竜王山関係の共同体祭祀に言及している。ここかスタート地点で、ここから何を積み上げていくかということになろう。高島宮関係のものはこの地区の歴史を決定的に虚妄の世界に引きずり込んだ印象が強いので「偽文書」研究の領域の研究対象との腑分けが不可欠だ。参与観察や聞き取り中心の民俗学的な調査はこの地域の場合、社会学的な研究は可能かもしれないが、歴史民俗学的研究となるとこの地区ではしっかりとした物知りがすでに不在の為fakeな情報しか入手できないはずだ(「神武天皇上陸地」とか「磐井」だとかいろんな説明版とが石碑があるがすべてFake、神社関係の社伝もすべて作り話。こういう部分を直ちに削除(delete)することだ。中世の柳津町域は沼隈郡神村&沼隈郡新庄が入り組み状態の地域だったところで藩政村柳津は中世の市場+柳井津を中心に編成されたためにそこの村鎮守は清平にあった土地神を核として清平大明神=現在の橘神社の前身を新造。藩政村柳津村は全体としては旧庄鎮守神村八幡宮の氏子圏に編入されていた。そういう関係でわけの分からない社伝を清平大明神→橘神社は偽造することになった。明和期の入会山は神村・今津村との三ヶ村入会形態を成していた。)まとまった形で古文書ということになると、松永市長をした塩田地主山本長市家(製塩では藤江岡本山路家ゆかりの岡本組組合長)がそうだったが、昭和50年代以後家屋の建て替えをした際に、昔のものは整理したとか代替わりで、孫の代になると昔のことはわからないという旧家が多いだろうと思う(要確認)。

❸福山市歴史資料室・・・役場関係(現在整理中)

柳津龍王山山頂を占拠した男に有罪判決(20230322)

「広島県福山市と柳津町財産区が、市と財産区が所有する土地を長年無許可で占有しているとして、「高澪(たかつゆ)龍王神社」と代表者の男性に土地の明け渡しや損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、広島地裁福山支部であった。森実将人裁判長は土地を使う権利は認められないと認め、「神社」側に土地の明け渡しと52万5千円の支払いを命じた。(引用先)」

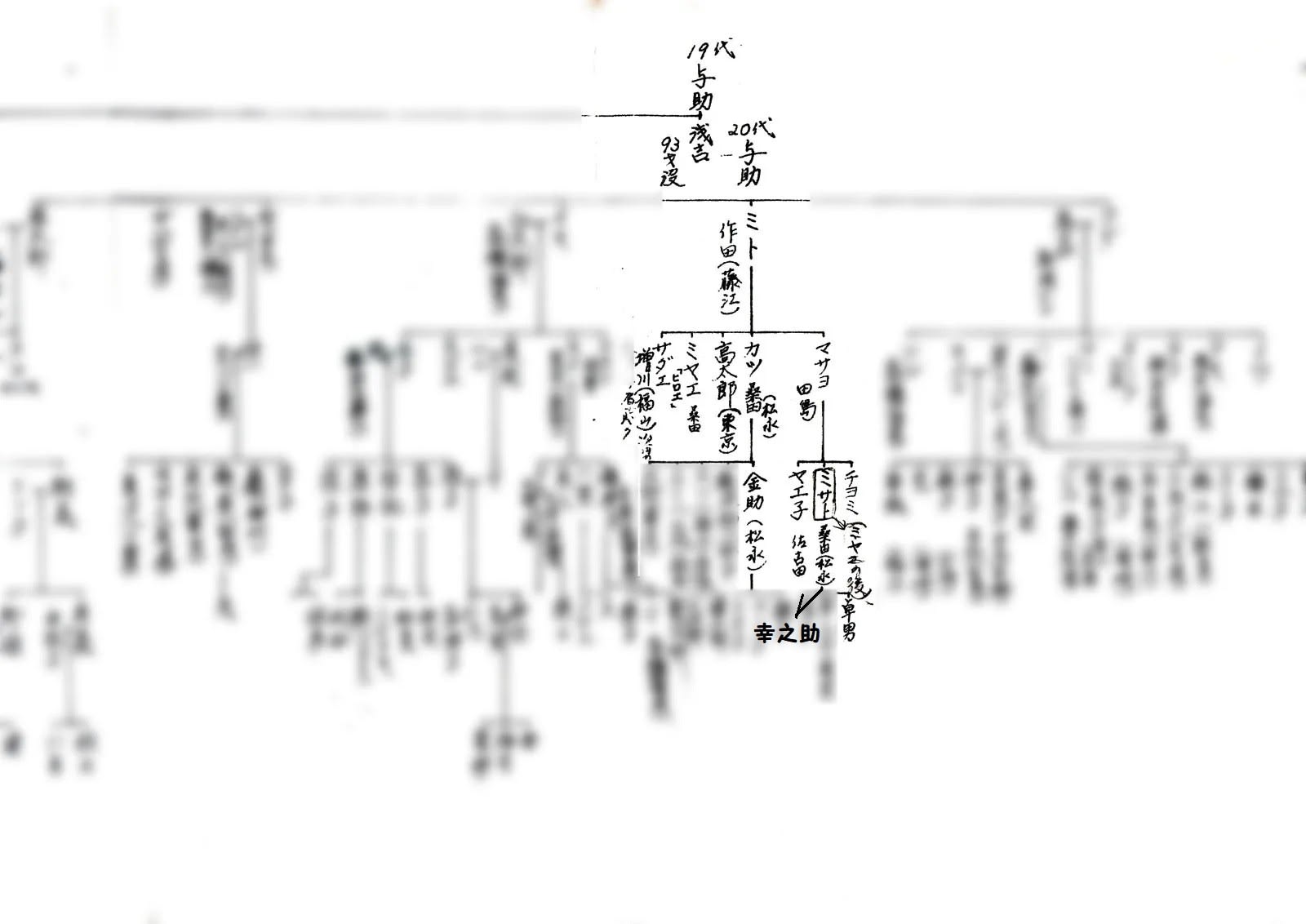

一定水準の研究を目指すなら旧藤江村や旧神村の方が成功確率が高まる。例えば➍藤江村出身の弁護士で政治家(国会議員)だった作田高太郎の著作物(中身は相当に粗雑でオリジナルな歴史研究書ではないがこの書物の中には明治-大正・昭和前半期を生きた沼隈郡藤江村出身の人物の人生後期の思考が判明)が使えるし、神村の場合は英文学者福原(大正10年代頃は松永高等小学校教員)のものが使える。研究法としてはかれらの著作物の中から自分の研究テーマに使えそうなもの(普通、砂金取りのような作業=労多くして報酬は僅少、まともな研究者はこういう作業が普通に苦痛なく嬉々として出来る)を抽象する形でのものとなろう。

その他、視点を沼隈郡域に拡大すると➎雑誌「まこと」(福山城博物館櫓文書or山南の村田露月家蔵本)を使った研究とか➏寺岡千代蔵の文献をベースとした沼隈郡走島・❼一流の文筆家であり民俗誌家でもあった山本瀧之助をベースとした故郷沼隈郡千年村の研究などいろいろ可能。郷土史家による書籍いろいろ。❽福山市金江町誌については普通に郷土史家水準だがこちら。郷土史家の書籍は無いよりも益し程度で力作『沼隈郡誌』で間に合うことも多い。

。

。

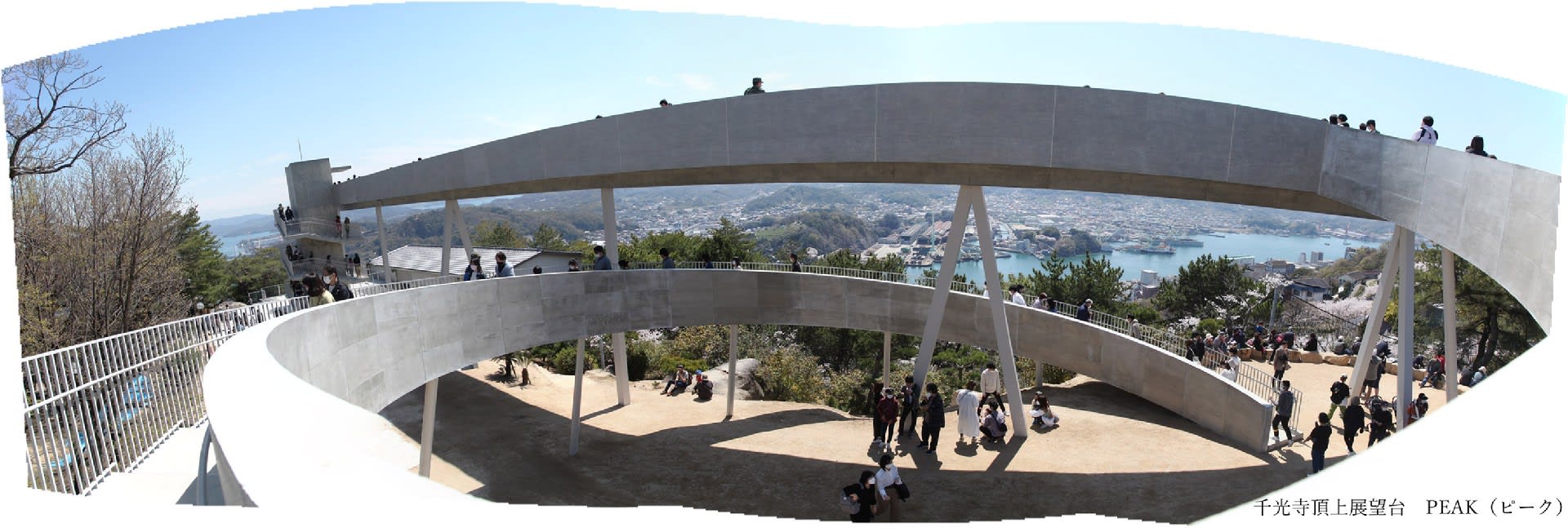

撮影は△マーク地点より

撮影は△マーク地点より

⇒ヒント:分類としては「

⇒ヒント:分類としては「

現在の北九州市小倉にあった陸軍将校の社交場。

現在の北九州市小倉にあった陸軍将校の社交場。