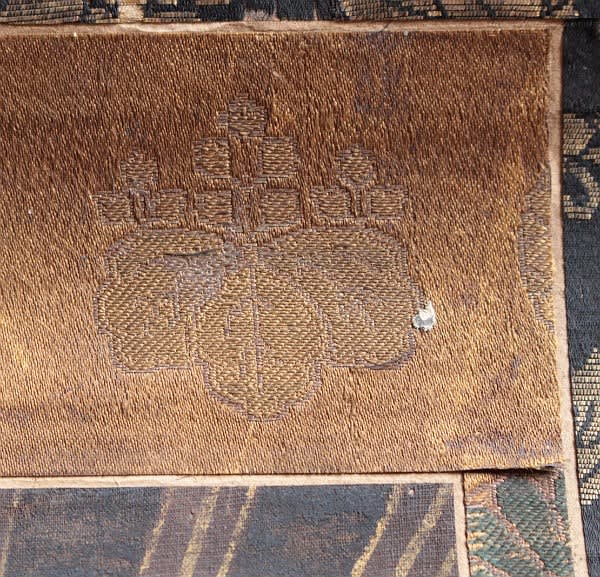

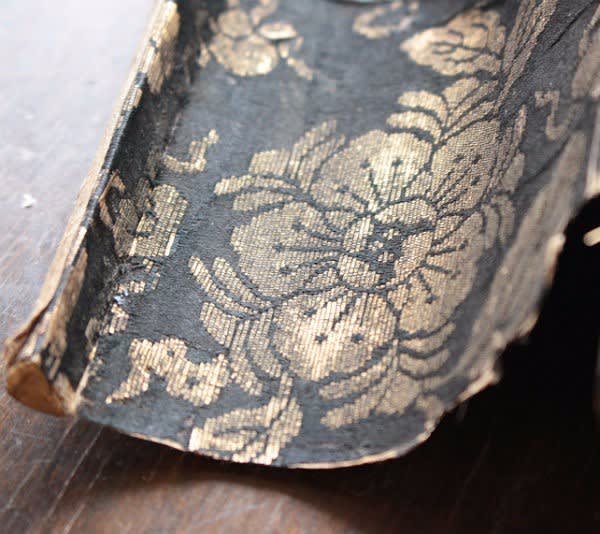

インド更紗 南蛮短刀鞘

19世紀ころのインド更紗です。

おそらく南蛮の短刀用のものだと思いますが、

鞘に仕立てられたものです。

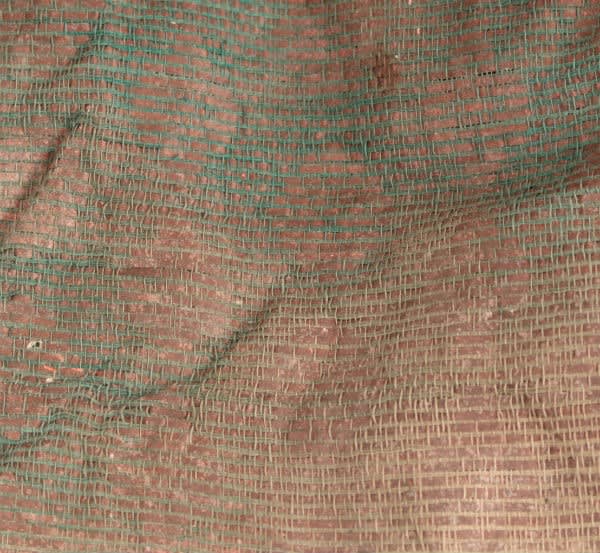

古いものですので、裂自体にリキはなく、

分解して再利用することはおそらく不可能ですので、

ご承知置きください。

長さ 約26.5センチ前後

幅 約4.5センチ前後(真ん中付近)

厚み 約1.5センチ前後

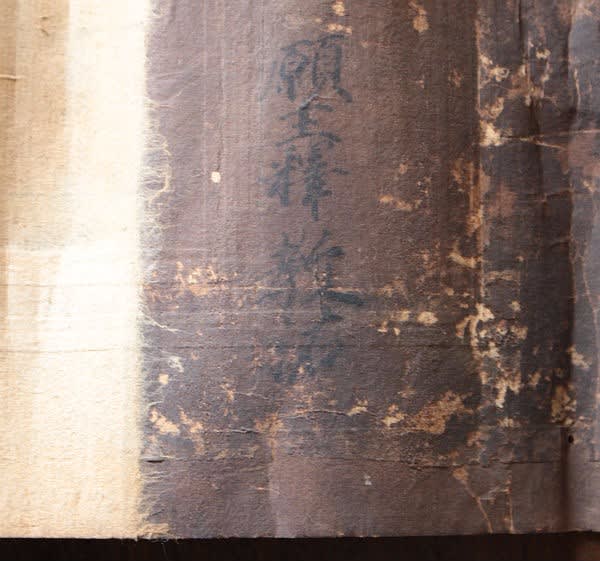

画像の通り、破れ等あります。

実物と画像とでは多少色合いが異なる場合があります。

古いものですので、画像と説明文にない傷等ある場合があります。

サイズは前後と記載の通り、誤差を含みます。

時代産地は当方見解です。