青磁塩笥形茶碗

使い込まれた味わい。

希少な作品です。

口径 約8.9センチ前後

高さ 約8.3センチ前後

実物と画像とでは多少色合いが異なる場合があります。

古い物ですので、画像と説明文にない疵等ある場合があります。

サイズは前後と記載の通り、誤差を含みます。

青磁塩笥形茶碗

使い込まれた味わい。

希少な作品です。

口径 約8.9センチ前後

高さ 約8.3センチ前後

実物と画像とでは多少色合いが異なる場合があります。

古い物ですので、画像と説明文にない疵等ある場合があります。

サイズは前後と記載の通り、誤差を含みます。

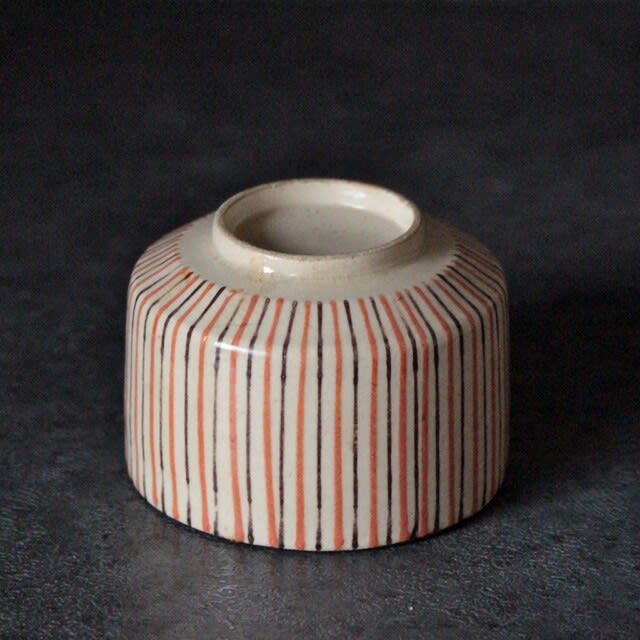

白象嵌筒茶碗

18-19世紀の八代焼(高田焼)かと思います。

上部の彫りはわりに強めですが、下部のほうは彫りが浅くなっています。

また、生まれはおそらく野香炉ではないでしょうか。

仕覆は共のようで、早い段階、つまり古い時代にすでに筒茶碗として見立てられたような気がします。

口縁に窯キズ、見込みにフリモノがありますが、フリモノは処理されたのか使用によるものなのか、

気になるほど茶筅にひっかかるものではありません。

いずれにせよ希少な筒かと思います。

手取りよく、手放しがたい逸品です。

口径 約7.1センチ前後

高さ 約8.8センチ前後

おそらく仕覆は共ですが、

古い江戸箱は当方が用意したもので、径が合っていませんので、

さらに古布を入れています。

実物と画像とでは多少色合いが異なる場合があります。

古いものですので、画像と説明文にない疵等ある場合があります。

サイズは前後と記載の通り、誤差を含みます。

時代産地は当方見解です。

本品に関しては、ほか同時代頃の御深井焼などの可能性もあります。

ご理解の範囲でお求めください。

絵唐津片口盃

桃山からやや下がり、江戸前期-中期ころかと思います。

磁器生産がはじまったあとも陶器を焼いていた窯がいくつかあり、

そのうちのいずれかで焼かれたものと推測します。

とろ味のある肌に育っています。

絵は力強いですが、何を描いたのかはわかりません。

発掘伝世ではなく、伝世品とみてよいかと思います。

絵の下のそげは焼成前のもの、

絵の左端下の穴は石噛の跡、

口からニュウが何本かあります。

そうそうお目にかかれないお品です。

箱は保存箱、ほか更紗の包み裂をおつけします。

径 口含まず 約7.5センチ前後

高さ 約4.3センチ前後

実物と画像とでは多少色合いが異なる場合があります。

古いものですので、画像と説明文にないキズ等ある場合があります。

サイズは前後と記載の通り、誤差を含みます。

時代産地は当方見解です。

麦藁手 半筒碗 旅茶碗 茶籠茶碗 大盃