ビル・ゲイツ氏、製造された食糧危機の中、子供の栄養の解決策として「うじ虫ミルク」を推進?

ビル・ゲイツ氏は、子供たちの栄養不足の解決策として「ウジ虫ミルク」を推進しています。

この「ウジ虫ミルク」は、ブラックソルジャーフライの幼虫から作られる「代替乳製品」で、牛乳よりも3倍近く多い栄養分が含まれていると言われています。

ただし、日本では原料になるゴキブリに対して輸入規制があるため、日本でゴキブリミルクを見ることはほとんどないとされています。

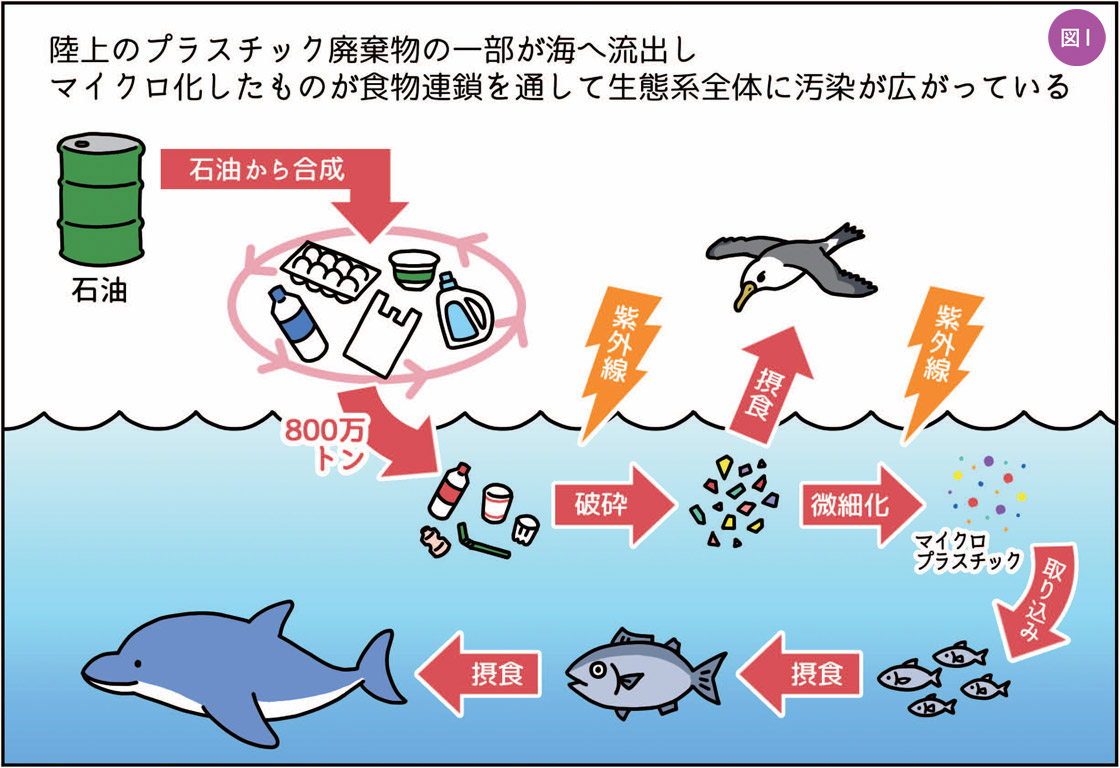

昆虫食は賛否両論がありますが、食糧危機の問題への解決策として注目されています。

グローバリストの大富豪ビル・ゲイツは、生活費が高騰し、製造された食品が世界中で不足し始めるなか、子どもたちの栄養ニーズを満たす解決策として「ウジ虫ミルク」を推進している。

ゲイツが資金を提供した研究者によれば、ウジ虫ミルクは「クロバエの幼虫」から作られ、乳製品のような代替ミルクに加工され、赤ちゃんや幼児の栄養ニーズを満たすのに適している、とバクスター・ドミトリーは書いている。

研究者たちはまた、ウジ虫ミルクを、灰色のスライムに似ていることや昆虫の消化管や排泄物が含まれていることに抵抗を感じない、食事に余分なタンパク質を求める人々のためのシェイクとして宣伝している。

研究者たちは、その気候に優しい特質を強調しながら、

「私たちはこれを加工して、濃厚でクリーミーな液体を形成する代替乳製品にします」

と説明する。

「アントミルクは、タンパク質、脂肪、カルシウム、鉄分、亜鉛がとても豊富で、体にとても良く、クリーミーな口当たりです」。

不快:ビル・ゲイツはウジ虫のミルクを食べさせようとしている

気候変動の解決策として宣伝されているが、著者のシェイマス・ブルーナーは、マイクロソフトの共同創業者ビル・ゲイツの偽肉、米国農地、ウジ虫ミルクへの投資は地球を救うものではなく、むしろ彼の預金残高を膨らませていると説明する。

『Controligarchs』は、ビル・ゲイツのような億万長者と、彼らの富が平均的なアメリカ人の日常生活を支配する権力のレバーをいかにコントロールしているかを検証している。

NYPostが伝えている:

クリントン一族やバイデン一族に対する複数のFBI調査や議会調査を引き起こしたチームを率いたブルーナーは、彼の調査によって、気候変動を防ぐという名目で、アメリカの農地を買い占め、合成乳製品や実験室で育てた肉に投資するゲイツの努力が明らかになったと言う。

この過程でゲイツは、二酸化炭素排出をなくすことよりも、その純資産を膨らませることのほうを優先している、とブルーナーは言う。

「最初は種子の特許を取り、肥料の特許を取った。家畜を禁止することは、代替タンパク質企業に実質的な独占権を与え、ビル・ゲイツ、ジェフ・ベゾス、マーク・ザッカーバーグ、さらにはブラックロックのような投資家に利益をもたらす。偽肉は食品市場をコントロールするためのものであり、地球を救うためのものではない」

とブルーナーはFox News Digitalのインタビューで語った。

この本の1章では、"農家との戦争 "に焦点を当て、ゲイツのようなハイテク大手が国の食糧供給を独占していることを明らかにしている。

「食料システムの乗っ取りは、本書に登場する他の多くの支配計画と同様、ロックフェラー家から始まり、ビル・ゲイツによって推進された。石油からソフトウェア、そして最終的にはバイオテクノロジーに至るまで、彼らの独占のほとんどがそうであったように、食料の乗っ取りは、商標、著作権、特許を通じて食料生産の知的財産を支配することにある」

と本書は述べている。

ブルナーは、ゲイツと「緑の革命」との関係について概説している。

「緑の革命」とは、1940年代にロックフェラーが資金を提供し、当時の貧困と飢餓の危機を解決するための研究と設計によって可能になった一連の農業改良のことである。

緑の革命は、貧困や飢饉といった問題が人類の技術革新によって解決されることを証明すると同時に、農薬耐性のある遺伝子組み換え作物といった解決策が、公害や資源の枯渇、小規模農場や家族経営の農場を巨大な企業支配の農場に統合するといった新たな問題を引き起こす可能性があることを証明した。

しかし、ロックフェラー家は新たな問題の責任を取る代わりに、豊かな農作物の手柄を独り占めし、一方で新たな問題を気候変動という都合のいいスケープゴートに転嫁した。

「そして、農民が発酵菌類や実験室で作られた肉やウジ虫のミルクセーキを消費することを期待されている一方で、最近の行動を見れば、彼らのプライベート・シェフであるコントロール・ガルヒが同じことをするつもりがないことは驚くには当たらない」

とブルーナーは言う。

「ビル・ゲイツとウォーレン・バフェットは、ゲイツがオマハの師匠を訪ねたときにハンバーガーやビーフステーキを食べるのが好きだ。ザッカーバーグは(本物の牛や豚の)スモークステーキやグリルしたポークリブが好きで、肉は『自分で動物を狩ると2倍おいしい』と言う」

とブルーナーは書いている。

おぞましいビル・ゲイツはマゴットミルク(ウジ虫)

を食べたがっている!!

未来の食べ物ブラックソルジャーフライ !!

ハエは未来の食べ物だ。

人間用ではないかもしれないが、動物用であることは間違いない。

ハエは何でも食べ、異常繁殖し、非常に高タンパクで、地中で育つものよりもずっと持続可能な食材だ。

鶏も豚も、魚やエビも大好きだ。

しかし鶏や豚を飼育する技術や専門知識を持っている農家は、何十億匹ものハエを栽培するために必要な高度な生物学や昆虫学に必ずしも熱心ではない。

イスラエル中部のKibbutz Nahshonimに拠点を置くスタートアップ企業FreezeMは、このプロセスの手間を省くため、仮死状態ですぐに使えるハエを繁殖させ、簡単に持ち運べるように供給している。

この企業は、ブラックソルジャーフライ(BSF)という特殊なハエを工業規模で繁殖させている。

このようなことをするのは同社だけではないが、その画期的な点は、ハエの代謝を操作し、2週間成長を止めることができることだ。

実際に家畜が昆虫そのものを食べているわけではない。

もっと複雑なのだ。

農家は新生児、つまりまだハエに羽化していない幼虫やウジ虫をパッケージで購入する。

この新生児に農業廃棄物から醸造所の副産物まで何でも食べさせるが、ハエになるサナギの段階に進む前に、タンパク質ミールに加工し、それを家畜に食べさせるのだ。

FreezeMは、飼料用タンパク質として最も多く使用されている大豆や魚粉に代わる、持続可能なタンパク質の切実なニーズに応えているのだという。

FreezeMという社名は、BSFの卵(幼虫ではなく)の冷凍に早くから取り組んできたことに由来している。

今では孵化した幼魚の発育を室温で一時停止させることも可能だ。

「課題は、これを大規模に行うことだ」

とCEOのYuval Gilad氏は言う。同氏は、ワイツマン科学研究所の博士、Idan Alyagor氏とYoav Politi氏と共同で会社を設立した。

「動物飼料に含まれる既存の成分を置き換えるためには、非常に効率的かつ安定的に大量に生産する必要がある」。

これまで、昆虫タンパク質を動物に食べさせようとする農家は、自分でハエを育てなければならなかった。

それは難しく、予測不可能で、コストのかかるビジネスだ。

しかしFreezeMは、シンプルかつ持続可能な方法で、その作業を代行する。

0.5mm以下の小さなBSFの幼虫が仮死状態で箱詰めされ、農家は開封して有機廃棄物の上に置くだけで幼虫がよみがえる。

幼虫はわずか2週間で8,000倍にまで成長する。

それは間違いではない。

「赤ちゃんが2週間でゾウ3頭分の大きさになるのと同じことだ」とGilad氏は述べる。

BSFが「自然界の究極のリサイクルマシン」と呼ばれるのもうなずける。

幼虫はどんどん成長し、45%のタンパク質と30%の脂肪を含む高品質の餌になる。

PauseMと呼ばれる32個の小さなプラスチックパッケージのBSFは、40cm x 40cmの大きさで、普通の椅子にすっぽり収まる箱だ。

その箱の中の新生児は、2週間で260kgの山のように成長した幼虫になる。

60cm x 60cmの箱なら、2トンの幼虫が入る。160cm x 160cmの箱なら60トンに成長する。

「そしてタンパク質の粉末である昆虫食や昆虫油、肥料に加工することができる。油と昆虫食は、動物飼料やペットフードになる」とGilad氏は言う。

産卵期の鶏は、通常与えられているトウモロコシよりも、加工されていない幼虫のほうを好んで食べる。

養鶏の問題点として知られている、自分の体をつつく回数が減り、より多くの卵を産むようになる。

一方、他のほとんどの動物にとって、幼虫はタンパク質に変わるのだ。

「私たちは生殖と成長・飼育の部分を完全に分離している。

それがサプライチェーンにおける私たちのユニークな価値だ」とGilad氏は言う。

「農家が自分で飼育したり、ハエや交尾の仕方、卵の増やし方、孵化のさせ方などを考える必要がないように、すぐに使える幼虫を提供する、この業界の種苗会社になることを目指しているのだ」

昆虫タンパク質を使う農場の数はまだ微々たるものだが、Gilad氏は今後数年で大規模な成長が見込まれると予測している。

FreezeMは2023年1月現在、ドイツのパートナーであるHermetiaと協力し、1日に数千パッケージを必要とする大規模な顧客に提供している。

「昆虫タンパク質産業はまだ始まったばかりで、動物飼料市場全体に占める割合はゼロに近い」とGilad氏は言う。

「私たちはまだ、表面にも出ていない。動物用飼料の市場全体は、年間5兆ドル規模だ。しかし、昆虫タンパク質は、動物用飼料に組み込まれ始めたばかりなのだ。それでも急速に成長しており、2030年には年間30億ドルに達し、年間成長率は30%に達すると予想されている」。

今のところ、そのほとんどはペットフードに使われている。

昆虫を使ったドッグフードやキャットフードはすでに40ブランド以上あり、700億ドル規模の産業となっている。

私たちは今、変わる必要があり、これがその解決策だ。

廃棄物を取ってタンパク質に変え、それを家畜に食べさせるのだ。

また、人間が昆虫を食べることについてはどうだろうか?

振り返れば、今は高級食材とされているロブスターも、昔は囚人の食べ物だった。

また、西洋の人々は最近まで寿司を食べなかった。

昆虫の場合は、そう簡単にはいかないと思う。

昆虫のタンパク質を食べるのは良いことだと説得しても、嫌われる要素がある。

嫌悪感を抱かれるのだ。

しかし、人々は昆虫を食べた鮭や、鶏や、その卵を喜んで食べる。そして、犬に昆虫を食べさせても喜ぶのだ。

</picture>

</picture>