脇差 和泉守金道

脇差 和泉守藤原金道

伊賀守金道もそうだが、このような脇差は本来であれば脇差と言うべきではない。南北朝時代に太刀の添え差しとされた腰刀のスタイルを写したものであり、江戸時代も少し降ったころに定められた大小一腰の脇差とは異なる。

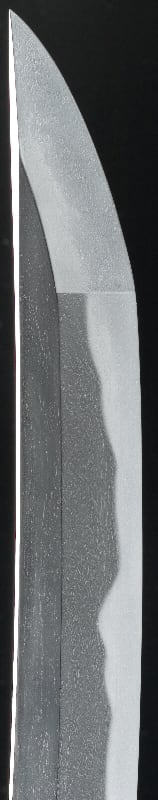

さて、これも強い板目鍛えに地沸が絡んだ出来。身幅が広いところに激しい地鉄鍛えであり、見るからに緊張感が高まった作。刃文は南北朝時代の相州伝鍛冶である志津を想わせる湾れに互の目が入る刃文構成。板目の流れたところに互の目が掛かり、沸が働いて凄みのある景色を生み出している。棟にも焼が施されているが、末相州物のような皆焼状にはならず、むしろ折損など実用を考慮して焼が抑えられている。物打上から焼が深まり、帽子は古風な焼詰め風になるもごくわずかに返る。

この作者は若くして没したため作例は頗る少ない。三品派伊賀守金道の弟で、越後守を受領したと考えられ、また後に和泉守を受領したといわれていたが、和泉守銘の作例が殊に少なく、また、本作のように藤原銘が添えられている作も極めて貴重。資料としての価値も頗る高い。慶長新刀の中でも特に味わい格別のものがある。□

脇差 和泉守藤原金道

伊賀守金道もそうだが、このような脇差は本来であれば脇差と言うべきではない。南北朝時代に太刀の添え差しとされた腰刀のスタイルを写したものであり、江戸時代も少し降ったころに定められた大小一腰の脇差とは異なる。

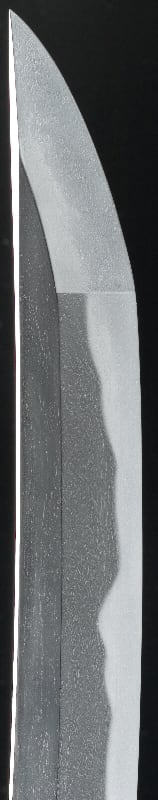

さて、これも強い板目鍛えに地沸が絡んだ出来。身幅が広いところに激しい地鉄鍛えであり、見るからに緊張感が高まった作。刃文は南北朝時代の相州伝鍛冶である志津を想わせる湾れに互の目が入る刃文構成。板目の流れたところに互の目が掛かり、沸が働いて凄みのある景色を生み出している。棟にも焼が施されているが、末相州物のような皆焼状にはならず、むしろ折損など実用を考慮して焼が抑えられている。物打上から焼が深まり、帽子は古風な焼詰め風になるもごくわずかに返る。

この作者は若くして没したため作例は頗る少ない。三品派伊賀守金道の弟で、越後守を受領したと考えられ、また後に和泉守を受領したといわれていたが、和泉守銘の作例が殊に少なく、また、本作のように藤原銘が添えられている作も極めて貴重。資料としての価値も頗る高い。慶長新刀の中でも特に味わい格別のものがある。□