東京都庭園美術館(旧朝香宮邸)で開催中の 「装飾は流転する」に行ってきました。

庭園美術館は本館エレベーター設置工事のため約半年間休館していましたが再オープン後、最初の展覧会。本展期間中(2017年11月18日~2018年2月25日)は、本館(旧朝香宮邸)・新館で写真を撮影できます。

庭園美術館は「ぐるっとパス」も使えるのでたびたび訪れていましたが、撮影できる日に来るのは久しぶり。テンションが上がります

1933年 朝香宮邸として建てられた本館は、“幻の建築”“アール・デコの美術品”などと称され、建築史上においても貴重な建物として2015年には国の重要文化財に指定されています。

人が多くて撮影できなかった部屋もあり一部ですがアップしますね~ 美術館詳細は ⇒公式サイトをご覧ください♪

正面玄関。床全面のモザイクはなんと細かい天然石で制作。

ガラスレリーフ扉はフランスのガラス工芸家ルネ・ラリックの作品。朝香宮のためにデザインされた一点もの。

次室(つぎのま) 白磁の「香水塔」(アンリ・ラパン デザイン)

「香水塔」には水が流れるような仕組みが施されていて、朝香宮邸時代には上部の照明部分に香水を施し、照明の熱で香りを漂わせていた、、優美ですね~

大客室 内装設計:アンリ・ラパン

この部屋では幾何学的にデザインされた花が主なモチーフとして使われています。

右の扉: エッチングガラス(制作者:マックス・アングラン)

シャンデリアはルネ・ラリック制作 名称:ブカレスト

中央は「装飾は流転する」の展示作品 大客室に元々あったかのような美しい作品でした。

ヴィム・デルヴォワ「低床トレーラー(1/6スケールモデル)」(2014年 レーザーカット加工のステンレス鋼)

ヴィム・デルヴォワ「低床トレーラー(1/6スケールモデル)」(2014年 レーザーカット加工のステンレス鋼) ヴィム・デルヴォワ「ダンプカー(1/6スケールモデル)」(2012年 レーザーカット加工のステンレス鋼)

ヴィム・デルヴォワ「ダンプカー(1/6スケールモデル)」(2012年 レーザーカット加工のステンレス鋼)

大食堂 内装設計: アンリ・ラパン

照明器具はルネ・ラリック 『パイナップルとザクロ』

中央は企画展展示作品 ニンケ・コスター『オランダのかけ橋』(2017年 シリコーンゴム)

第一階段

二階広間

ベランダ(左)

↓ 企画展示のなかで好きだった作品のひとつ、髙田安規子・政子さんの 『In the Wardrobe』(2017年 古着・装飾品、刺繍糸)

2階 姫宮居間の実際のクローゼット内に飾られた装飾品。

写真撮りそびれましたがアクセサリーや小物入れをドールハウスの家具に見立てた『Jewelry Room』等もとても可愛かったです。。

部屋ごとに異なる照明たち

若宮寝室

庭園側から見た本館

重要文化財の建物に企画展示、梅がほころびだした日本庭園と満喫でき とても満足した展示でした。

東京都庭園美術館は3月21日(水・祝)より総合開館

東京都庭園美術館は3月21日(水・祝)より総合開館

東京都庭園美術館は、2014(平成26)年に、本館(旧朝香宮邸)の改修及び新館の改築を完了し、以降、日本庭園改修、茶室耐震補強、本館エレベーター設置等の整備を進めてまいりました。

このたび、現在行っている西洋庭園の整備とレストラン棟の改築の完了をもって、総合開館を迎えることとなりました、とのこと。

桜咲く春の時期の庭園美術館はまた美しいので楽しみです

東京都庭園美術館

東京都港区白金台5-21-9

10:00-18:00

FAX 03-3443-3228

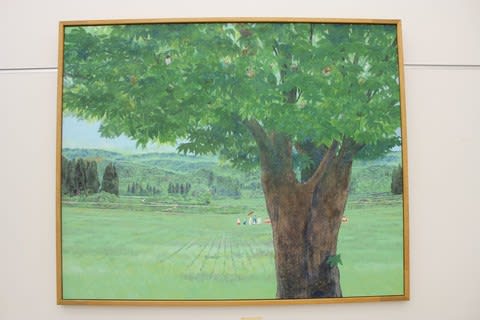

今年も11月3日より12月10日(日)まで、国立新美術館にて日本画、洋画、彫刻、工芸美術、書の5部門約 3,000 点の新作 を一堂に会する 「日展 」を開催 いたします 。

今年も11月3日より12月10日(日)まで、国立新美術館にて日本画、洋画、彫刻、工芸美術、書の5部門約 3,000 点の新作 を一堂に会する 「日展 」を開催 いたします 。

ローマの貴族、メテッロ・ヴァーリの依頼による彫像ですが、顔の部分んに黒い疵(きず)が現れたために制作途中で放棄されてしまいました。その後ミケランジェロ以外の彫刻家の手で仕上げられていたようですが、長く行方不明となっていました。

ローマの貴族、メテッロ・ヴァーリの依頼による彫像ですが、顔の部分んに黒い疵(きず)が現れたために制作途中で放棄されてしまいました。その後ミケランジェロ以外の彫刻家の手で仕上げられていたようですが、長く行方不明となっていました。

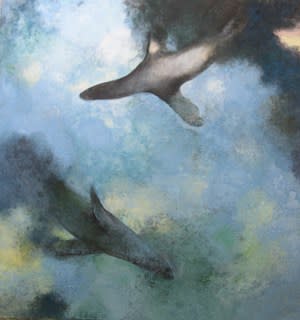

大正から昭和にかけて、既存の日本画の枠組みを打ち破ろうと強靭な意志を抱き、在野の雄として活動を続けた日本画家・川端龍子(1885-1966)。迫力に満ち、スケールの大きな龍子作品は、発表当時「昭和の狩野永徳」とも評され、大正から昭和前期の画壇に旋風を巻き起こしました。

大正から昭和にかけて、既存の日本画の枠組みを打ち破ろうと強靭な意志を抱き、在野の雄として活動を続けた日本画家・川端龍子(1885-1966)。迫力に満ち、スケールの大きな龍子作品は、発表当時「昭和の狩野永徳」とも評され、大正から昭和前期の画壇に旋風を巻き起こしました。

と思ったら

と思ったら

(3,000円でご近所のかたにはお得!)

(3,000円でご近所のかたにはお得!) 6月25日まで・1ヶ月限りの展示です

6月25日まで・1ヶ月限りの展示です