地元では「成田山」「成田のお不動さん」等、親しみを込めて呼ばれている全国有数の真言宗智山派のお寺です。

不動明王を本尊とし、家内安全や交通安全といった、護摩祈祷を目的に参詣する寺院として名が知られています。

正月の初詣客数が2017年は約301万人と、明治神宮319万人、川崎大師306万人に次ぐ全国三位の多さです。

参考までに、第四位は京都・伏見稲荷の277万人、第五位は大阪・住吉大社の235万人です。

参詣者はまず、高さ15mの総欅造りの立派な「総門」に迎えられます。

荘厳な雰囲気が漂うこの「総門」は、開基1070年の記念事業として、平成19年(2008年)に建立されました。

この「総門」を護っている狛犬は文化11年(1814年)作で満203歳になります。

江戸流狛犬の歴史を感じさせる芸術的作品です。

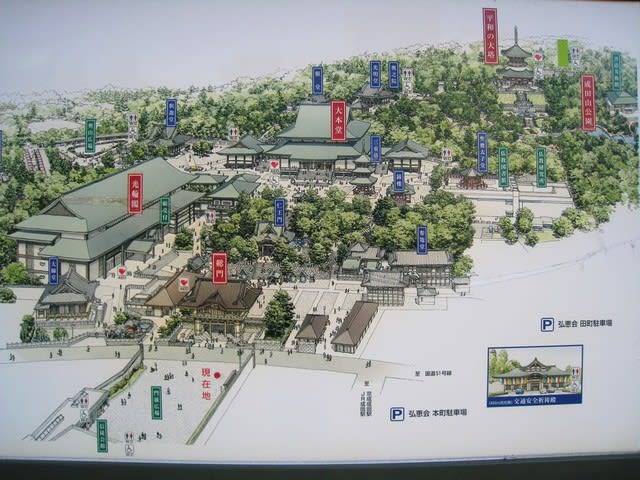

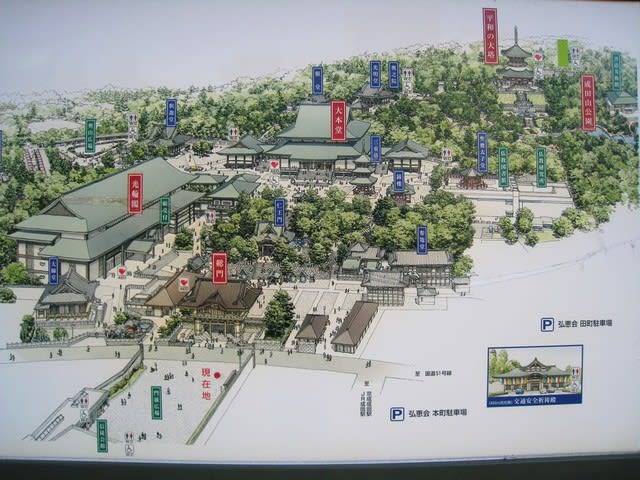

成田山境内は約20万㎡、成田山公園は16.5万㎡です。

境内と公園を合わせると36.5万㎡、これは、東京ドームの約8倍程の広さです。

成田山新勝寺の起源をたどると、939年(天慶2年)の平将門の乱の時代に行き着きます。

寛朝大僧正は、成田の地に御尊像を奉安し、平将門による乱の平定を祈願、不動護摩の儀式を行います。

祈願最後の日に平将門が敗北し、乱は平定されることになり、この天慶3年が新勝寺の開山の年とされています。

三重塔 <正徳2年(1712)建立の総高約25m>

明治維新以降は、新勝寺は「お札」を通じて、人々の精神的な助けとなります。

戦時下においては、当寺の「身代わり札」が「鉄砲玉から身を守る札」として軍人らに深く信仰されていました。

仁王門前狛犬

成田山と関係の深い歌舞伎役者といえば、市川宗家・市川團十郎で、市川宗家の屋号は「成田屋」です。

初代團十郎の父が成田市幡谷の出身で初代團十郎は子宝に恵まれませんでした。

そこで、信仰していた成田山に祈願したところ、男の子(二代目團十郎)を授かりました。

また、成田山不動明王を演じたこともあり、市川宗家の屋号を「成田屋」としたそうです。

仁王門前狛犬

参道から見あげる威風堂々たる「仁王門」は、天保2年(1831年)に再建された国指定重要文化財です。

金剛力士の像を左右に安置した門のことで、寺の中に悪いものが入りこまないように置かれた門です。

中央の「魚がし」の文字が大きく目立つ大提灯は、魚河岸講の奉納によるもので、重量は800Kgもあります。

仁王門

大本堂は昭和43(1968)年建立で、設計は数寄屋造りの第一人者、吉田五十八氏。

大本堂は当山で最も重要な御護摩祈祷を行う中心道場です。

地鎮祭では横綱大鵬と横綱栃の海が奉納土俵入りをしました。

大本堂

「大本堂」の裏手を奥へ進むと、「光明堂」の右手奥に「清瀧権現堂」があります。

享保17年(1732年)に建立されたもので、時の将軍は徳川吉宗だが、桃山様式のような華麗な色彩で覆われています。成田山の鎮守として、「地主妙見」と「清瀧権現」が合祀されています。

清瀧権現堂

最後に、成田山開山の由来に出てくる平将門について、私なりの補足を加えたいと思います。

平安時代の中期に活躍した武将、平将門は、平氏一族間の紛争に始まり、関東各国の紛争にも介入しました。

やがて関八州を制し、「新皇」と称して関東一円を独立国にしようとしました。

しかし、朝敵とされ、2か月後には藤原秀郷、平貞盛の軍に敗れ、その夢は消えました。

平将門・王城の跡地看板(万福寺)

将門記には以下のような記述があります。

「王城を下総の国の帝南に建つべしと。この地より、眼下手賀沼を望めば大井の津が一望でき、北に筑波山を拝し、西に富士山を奉拝し、関八州を手中にできるこの地こそ王城建設にふさわしい所である。」

王城の地跡地(柏市大井・手賀沼近辺)

平将門ゆかりの地である下総地域(千葉県北部)には、将門信仰が受け継がれています。

時の権力者に反抗し、国司の圧政に苦しめられた民衆は将門を英雄として崇めていました。

終焉の地となった現在の柏市には数々の遺跡や伝説の地が残っています。

将門神社

京都朝廷より将門追討の命を受け、藤原秀郷と日立の国主平貞盛が将門と戦いました。(承平天慶の乱)

承平天慶の乱で斃れた将門公の霊を弔うために、将門の三女の如蔵尼がこの地に祠を立ててその霊を弔いました。

将門神社社額

千葉県に住んで9年、成田山は一度は行ってみたい寺院でしたが、やっと願いが叶いました。

今回は9月に家族同伴で行ったので、ゆっくり見ることが出来ず、少々物足りない参拝に終わりました。

皆さんも、海外旅行などで成田空港へ来られる機会は多いと思います。

海外旅行の帰りに、成田山参拝の予定も組まれてはいかがでしょうか。(^-^)

不動明王を本尊とし、家内安全や交通安全といった、護摩祈祷を目的に参詣する寺院として名が知られています。

正月の初詣客数が2017年は約301万人と、明治神宮319万人、川崎大師306万人に次ぐ全国三位の多さです。

参考までに、第四位は京都・伏見稲荷の277万人、第五位は大阪・住吉大社の235万人です。

参詣者はまず、高さ15mの総欅造りの立派な「総門」に迎えられます。

荘厳な雰囲気が漂うこの「総門」は、開基1070年の記念事業として、平成19年(2008年)に建立されました。

この「総門」を護っている狛犬は文化11年(1814年)作で満203歳になります。

江戸流狛犬の歴史を感じさせる芸術的作品です。

成田山境内は約20万㎡、成田山公園は16.5万㎡です。

境内と公園を合わせると36.5万㎡、これは、東京ドームの約8倍程の広さです。

成田山新勝寺の起源をたどると、939年(天慶2年)の平将門の乱の時代に行き着きます。

寛朝大僧正は、成田の地に御尊像を奉安し、平将門による乱の平定を祈願、不動護摩の儀式を行います。

祈願最後の日に平将門が敗北し、乱は平定されることになり、この天慶3年が新勝寺の開山の年とされています。

三重塔 <正徳2年(1712)建立の総高約25m>

明治維新以降は、新勝寺は「お札」を通じて、人々の精神的な助けとなります。

戦時下においては、当寺の「身代わり札」が「鉄砲玉から身を守る札」として軍人らに深く信仰されていました。

仁王門前狛犬

成田山と関係の深い歌舞伎役者といえば、市川宗家・市川團十郎で、市川宗家の屋号は「成田屋」です。

初代團十郎の父が成田市幡谷の出身で初代團十郎は子宝に恵まれませんでした。

そこで、信仰していた成田山に祈願したところ、男の子(二代目團十郎)を授かりました。

また、成田山不動明王を演じたこともあり、市川宗家の屋号を「成田屋」としたそうです。

仁王門前狛犬

参道から見あげる威風堂々たる「仁王門」は、天保2年(1831年)に再建された国指定重要文化財です。

金剛力士の像を左右に安置した門のことで、寺の中に悪いものが入りこまないように置かれた門です。

中央の「魚がし」の文字が大きく目立つ大提灯は、魚河岸講の奉納によるもので、重量は800Kgもあります。

仁王門

大本堂は昭和43(1968)年建立で、設計は数寄屋造りの第一人者、吉田五十八氏。

大本堂は当山で最も重要な御護摩祈祷を行う中心道場です。

地鎮祭では横綱大鵬と横綱栃の海が奉納土俵入りをしました。

大本堂

「大本堂」の裏手を奥へ進むと、「光明堂」の右手奥に「清瀧権現堂」があります。

享保17年(1732年)に建立されたもので、時の将軍は徳川吉宗だが、桃山様式のような華麗な色彩で覆われています。成田山の鎮守として、「地主妙見」と「清瀧権現」が合祀されています。

清瀧権現堂

最後に、成田山開山の由来に出てくる平将門について、私なりの補足を加えたいと思います。

平安時代の中期に活躍した武将、平将門は、平氏一族間の紛争に始まり、関東各国の紛争にも介入しました。

やがて関八州を制し、「新皇」と称して関東一円を独立国にしようとしました。

しかし、朝敵とされ、2か月後には藤原秀郷、平貞盛の軍に敗れ、その夢は消えました。

平将門・王城の跡地看板(万福寺)

将門記には以下のような記述があります。

「王城を下総の国の帝南に建つべしと。この地より、眼下手賀沼を望めば大井の津が一望でき、北に筑波山を拝し、西に富士山を奉拝し、関八州を手中にできるこの地こそ王城建設にふさわしい所である。」

王城の地跡地(柏市大井・手賀沼近辺)

平将門ゆかりの地である下総地域(千葉県北部)には、将門信仰が受け継がれています。

時の権力者に反抗し、国司の圧政に苦しめられた民衆は将門を英雄として崇めていました。

終焉の地となった現在の柏市には数々の遺跡や伝説の地が残っています。

将門神社

京都朝廷より将門追討の命を受け、藤原秀郷と日立の国主平貞盛が将門と戦いました。(承平天慶の乱)

承平天慶の乱で斃れた将門公の霊を弔うために、将門の三女の如蔵尼がこの地に祠を立ててその霊を弔いました。

将門神社社額

千葉県に住んで9年、成田山は一度は行ってみたい寺院でしたが、やっと願いが叶いました。

今回は9月に家族同伴で行ったので、ゆっくり見ることが出来ず、少々物足りない参拝に終わりました。

皆さんも、海外旅行などで成田空港へ来られる機会は多いと思います。

海外旅行の帰りに、成田山参拝の予定も組まれてはいかがでしょうか。(^-^)