訪問日:平成28年3月6日(日)

出 発:近鉄電車「桃山御陵前駅」

到 着:京阪電車「中書島駅」

「酒蔵めぐり」。最終郷は「伏見」。京都市南部に位置する「伏見区」。付近には「城南宮」「伏見稲荷大社」「安土桃山城跡」「明治天皇陵」など名所旧跡も多いが、酒造りに適した「名水」が湧き「灘五郷」と並ぶ有数の日本酒生産地でもある。

「伏見酒造組合」に加盟する22の蔵元を訪ねる。市街地を歩くので給水・トイレには困らない。今日も呑むぞ!

近鉄電車「桃山御陵前駅」を午前9時30分出発。「京都」と言えば「京阪電車」「阪急電車」を思い浮かべる人も多いと思うが、実は、京都の真南に位置する「奈良」から南北に「古都」と「古都」を結ぶ「近鉄京都線」が走る。ただ、私は大阪府に住んでいるのでJR「大阪駅」から「京都駅」で乗り換え、北側からやって来た。「大阪駅」から約50分、820円で着く。改札を出て左へ、鳥居方向に向かう。

真っ直ぐ進めば「明治天皇伏見桃山陵」へと続くのだが、今日は「酒蔵めぐり」なので、また日を改めて訪れることにする。そして200mも進めば左に「御香宮神社」。「ごこうのみや」「ごこうぐう」などと呼ばれる。

「神功皇后」を主祭神とし、夫の「仲哀天皇」や子の「応神天皇」ら六神を祀る。

式内社であり、貞観4(862)年に社殿を改築したとの記録が残る古社である。いつものとおり今日一日の安全を祈願する。

そして境内には「伏見の御香水」と呼ばれる「名水」が湧く。香り高いこの水を飲むと病が治ったと言われたことから、時の清和天皇から「御香水」との名を賜ったといわれる。この水が、後ほど訪れる酒蔵の仕込み水として使われているのだろう。ただ、この水は、濾過していないので飲めないそうだ。

その横(左)に濾過機を通した水が流れている。

参拝後、境内の裏口から失礼し、北へ歩いて行くと近鉄電車「近鉄丹波橋駅」。連絡通路で京阪電車の「丹波橋駅」とつながっている。

駅北側の踏切を渡り「丹波橋通」と呼ばれる通りを西へ。この町家が見えれば、次の信号を右に曲がる。

今日最初の蔵元「金鵄正宗」。天明元(1781)年、京都・中京で初代松屋九兵衛が酒造りを始め、明治13年、良質の水を求めて伏見に進出したという。

金鵄勲章を配して「金鵄正宗」を代表商標とし、平成3年、「キンシ正宗株式会社」と社名を変更した。元々、蔵があった京都・中京では、平成9年から「京都町家麦酒製造所」として地ビールも作っているそうだ。日曜日は休業なのか、開業時間前なのか門は閉まっている。鉄扉越しに1枚。

蔵を過ぎてさらに西に進めば「濠川」という小さな川を渡る。「ほりかわ」「ごうかわ」と呼ばれるこの川は、伏見城築城の際、宇治川の水を引いて外濠として利用されたそうだ。

「竹田街道」と呼ばれる道に出れば信号を右折する。

すぐに2つ目の蔵元「招徳(招徳酒造株式会社)」。正保2(1645)年、京都・洛中にて創業。大正時代にやはり名水を求めて伏見に移転したそうだ。禅語の「福以徳招」から命名されたという。

「米と麹と水だけでつくる純米酒こそが日本酒本来の姿である」と考え「純米酒の蔵」として知られる。ここも鉄扉越しに撮影。

「丹波橋通」に戻り西へ。「阪神高速8号京都線」をくぐれば、急に道幅が広がる。「阪神高速」といえば「大阪」と「神戸」を結ぶのだが、この道路は、京都・山科から「久御山ジャンクション」で京滋バイパスと交わり「大阪」にも「神戸」にも通じない。

さらに大通りを西進すれば「京阪国道」と呼ばれる国道1号線を歩道橋で渡る。

国道を渡れば路地に突き当たる。800mほどのこの大通りは、どのような都市計画で作られたのだろう。

そして突き当たりを左に入れば3つ目の蔵元「月の桂(株式会社増田徳兵衞商店)」。創業300有余年の古い蔵元で「にごり酒」で全国的に有名だそうだ。「元祖・どぶろく」のお墨付きを頂いているという。

中国の故事「月中に桂あり・・・」から命名された蔵元の母屋と酒蔵の間を走る小さな道は、平安京・羅城門へと続く古道だという。

蔵元のすぐ西には「鴨川」が流れる。ここは「京都」なんだな。

そのまま南に下り、左折して再度「国道1号線」を渡る。つまり元の方向へ戻るのだ。

すぐ右に4つ目の蔵元「松竹梅(宝酒造株式会社)」。天保13(1842)年、ここ伏見に生まれた「寶酒造」が、その後、灘・魚崎郷の「松竹梅」の商標を引き継いだ。

現在では「宝ホールディングス」の中核会社として「松竹梅」のほか「宝焼酎」「タカラ缶チューハイ」「タカラ焼酎ハイボール」「タカラ本みりん」などアルコール原料製品を中心として国内外に幅広く展開している。

宝酒造の工場の間を南に進み「ラウンドワン」を左折し、伏見警察署を過ぎればさらに左へ。5つ目の蔵元「豊祝(株式会社豊澤本店)」。九州の酒小売業であった豊澤儀助が明治に入り酒造業を始め、昭和28年、名水を求めて伏見に移り、現在に至る。

儀助の句「いね美のり 國も豊よ 祝ひ酒」から命名され、現在、5代目が「飲んでいただいた全ての人が楽しく、そして幸せな気分になれるお酒」造りを頑なに守り、年間千石(180kl)を出荷しているそうだ。店は閉まっていたので「空き瓶」を撮す。

伏見警察署前まで戻り西の路地を南へ。「セブンイレブン」の前に6つ目の蔵元「月桂冠(月桂冠株式会社)」の「大手蔵」。「月桂冠」は、寛永14(1637)年、初代大倉治右衛門が京都・笠置から伏見に出てきて「笠置屋」という屋号で創業。その後、明治38年に勝利と栄光のシンボル「月桂冠」を銘柄として採用。現在では、日本を代表する酒造メーカーとなった。伏見は元より国内外に多くの工場や蔵を有するが、本社やかつての蔵などは、後で訪れる「酒蔵街」の中心部にある。

さらに南へ道なりに進み、突き当たりを右に折れると7つ目の蔵元「黄桜(黄桜株式会社)」。ここも月桂冠と並ぶ大手酒造メーカーであり、同じく「酒蔵街」の中心部に蔵などが残る。本社機能は、ここ「三栖(さんす)工場」に移されているようだ。

黄桜前から東に戻り「阪神高速」を再度くぐる。

左に曲がり、次の信号を右に入れば8つ目の蔵元「英勲(齋藤酒造株式会社)」。かつて、伏見で呉服屋を営んでいた9代目齋藤宗太郎が明治に入り酒造業に転業。大正天皇の即位を記念して創業者である9代目の戒名から「勲」の字を頂き命名したそうだ。

そのまま東へ進み「新大手橋」を渡れば、左に9つ目の蔵元「桃の滴(松本酒造株式会社)」。寛政3(1791)年、初代松本治兵衛が京都・東山で「澤屋」という屋号で創業。大正12年、名水を求め現在地に移転したそうだ。

「清酒」という文化的価値のある言葉の意味を意識し、純米酒造りに取り組んできたという。

また、仕込み蔵や煉瓦煙突などは、京の酒造り文化を伝える歴史的な遺産として、多くの指定を受けている。

東に進み「濠川」を越える。手前には「坂本龍馬避難の材木小屋跡」の碑。

橋を渡ってすぐ右には10番目の蔵元「富翁(株式会社北川本家)」。宇治川で船宿を営んでいた鮒屋四郎兵衛が江戸時代初期より酒造りを始め、「鮒屋の酒」という銘柄で三十石船に積まれ、大坂や江戸に運ばれたという。

明治43年、10代目が中国の四書五経の中から「富此翁」の表現を見つけ「富翁」と命名した。

「竹田街道」を左に曲がれば「月桂冠昭和蔵」。

昭和2年に建造され、当時としては珍しい冷房付きの酒蔵で「近代化産業遺産」に指定されている。

突き当たりを左に曲がり「真宗本願寺派西養寺」を過ぎれば、次の信号を右折して「濠川」を渡る。

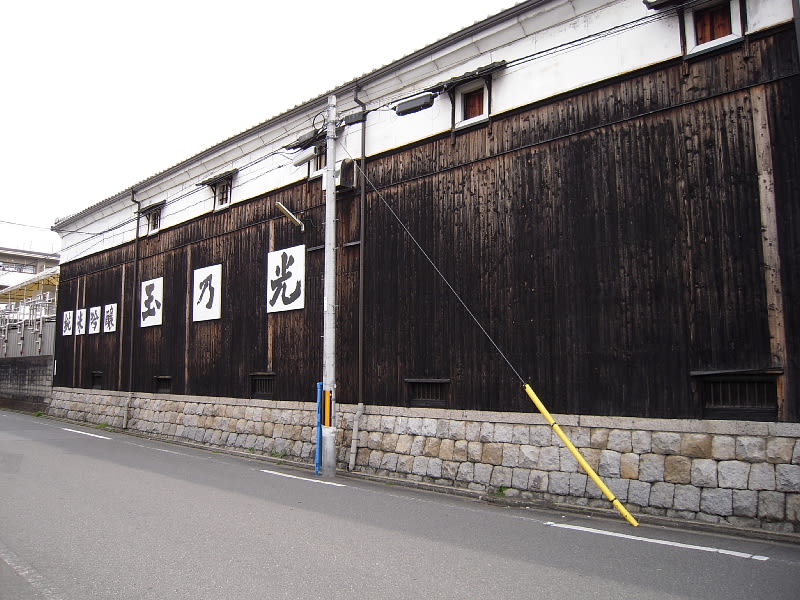

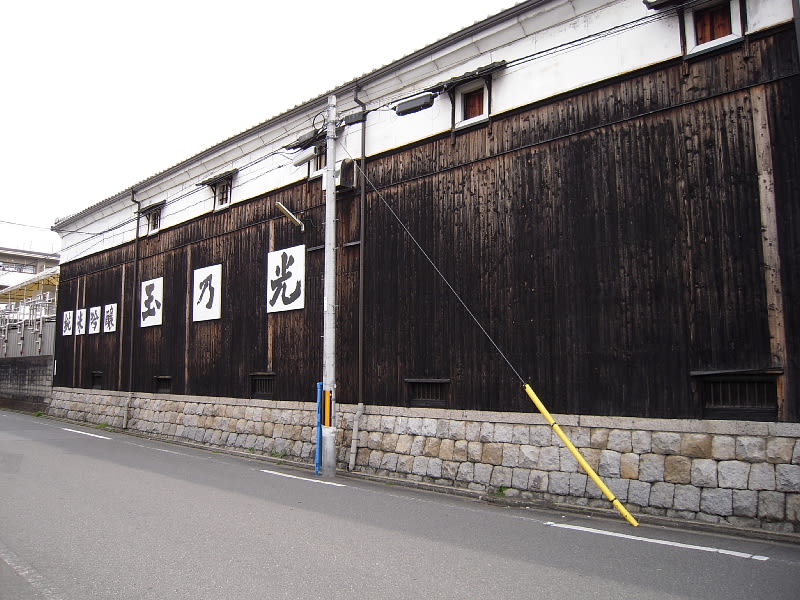

右に11番目の蔵元「玉乃光(玉乃光酒造株式会社)」。延宝元(1673)年、紀州・和歌山にて初代中屋六左衛門が創業。

代々、紀州熊野の「速玉神社」を信仰し「玉乃光」と命名されたという。

この蔵も純米酒にこだわる。関西のスーパーやコンビニでもよく目にする銘柄だ。

この辺りには蔵元が集中する。路地を曲がれば12番目の蔵元「鶴正宗(鶴正酒造株式会社)」。明治24年創業の「谷酒造本店」から酒造権を継承し、昭和45年に発足したそうだ。休業日だったので、とりあえず車を。

その隣には、13番目の蔵元「明君(松山酒造株式会社)」と14番目の蔵元「美山(共同酒造株式会社)」。いづれも「月桂冠」が酒造権を取得し「月桂冠グループ」の一員として醸造を続けている。

そしてここは「薩摩藩伏見屋敷跡」。慶應2年、「寺田屋」で坂本龍馬が襲撃された際、この藩邸に逃れて来たという。また、龍馬と妻・おりょうの日本最初の新婚旅行は、ここからスタートした。「伏見」の地は、「坂本龍馬ゆかりの地」でもあるのだ。

「濠川」をはさんで向かいには、15番目の蔵元「都鶴(都鶴酒造株式会社)」。天保11(1840)年に商標登録された「都鶴」は、その後、幾人かの銘醸家に引き継がれ、昭和45年、この地に移り、現在に至る。

「蔵元」というのは、商標権や酒造権、酒税なども絡み、いろいろとあるんだな。

寺や神社の間を通り抜け「伏見区役所」の西側を南へ。区役所や公共施設は、酒蔵風に建てられているんだな。

区役所の南側には、16番目の蔵元「慶長(平和酒造合資会社)」。大坂・京橋で米問屋を営んでいた河内屋与兵衛が延享元(1744)年、酒株を取得して酒造りを始める。

江戸時代から使用してきた酒蔵は、コスト面から残念ながらマンションに建て替えられ、ここで醸造を続けている。

東へ進み、図書館を越えれば17番目の蔵元「蒼空(藤岡酒造株式会社)」。元々、日本に2つしかなかった民間煙草製造会社が酒造業を兼業。その後、明治35年に初代藤岡栄太郎が酒造業一本に絞り、京都・東山で創業したのが始まり。

明治43年、伏見に製造場を移し、その後、3代目の急死により平成7年一時休業したものの、平成14年、5代目により「空一面の青空を見上げると心爽やかに穏やかな気持ちになれる」ようなお酒「蒼空」に引き継がれ酒造りを再開した。

蒼空からさらに東へ進み、地図を頼りに京阪電車「伏見桃山駅」の東側に向かう。「京町通」という筋を南に下ると右に「京料理魚三楼」という古い料亭が現れる。

この料亭の格子には、何やら「傷跡」が。

これは、慶應4(1868)年1月3、4日の両日、新政府軍と幕府軍が大激戦を繰り広げた「鳥羽伏見の戦い」の際の弾痕である。この建物は、戦乱で焼失することなく現在に至る。

次の角を右へ、さらに右折して「伏見桃山駅」前までもどり「大手筋商店街」というアーケード街を西へ進む。

この辺りは「伏見銀座」と呼ばれていたようだ。

アーケード中程の左側に酒蔵風のお店が。「吟醸酒場油長(あぶらちょう)」。

ここでは「伏見」の全蔵元のお酒100種類以上を取り扱っているそうだ。

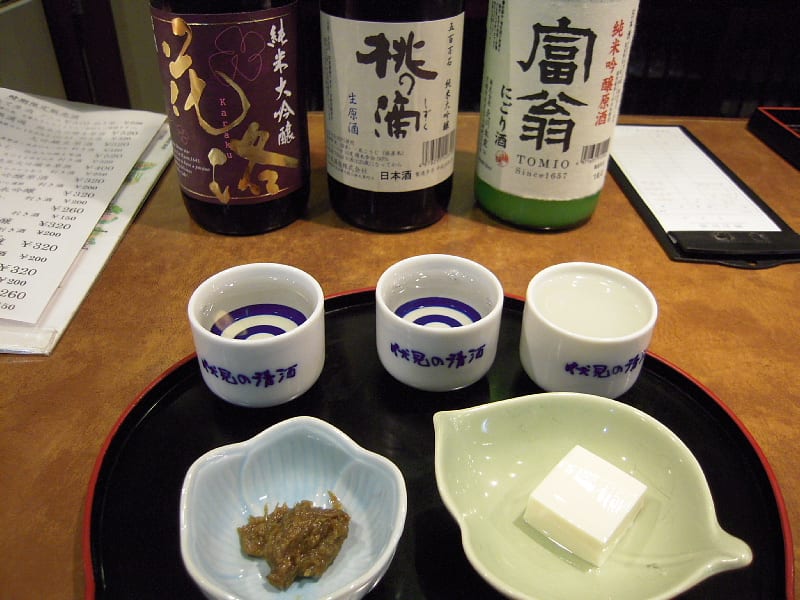

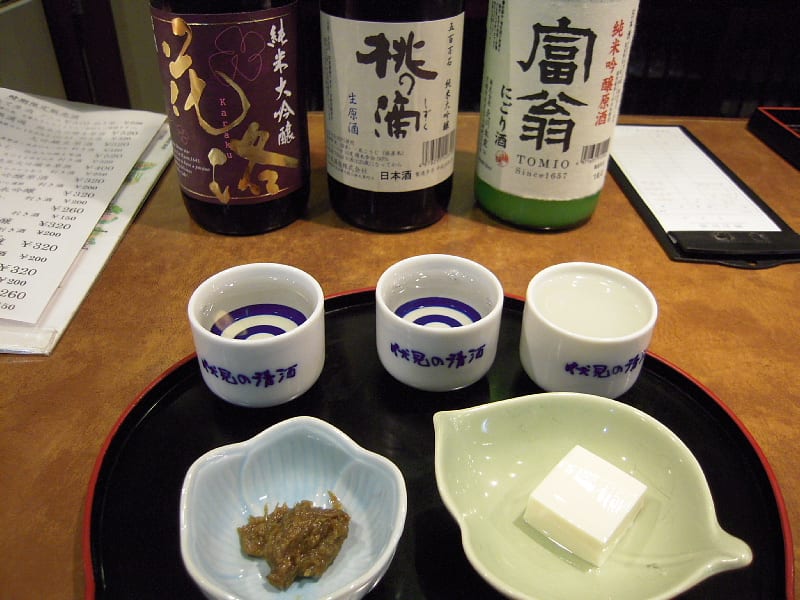

そして奥には「きき酒カウンター」。「伏見」は「灘五郷」と違って試飲できる蔵元は少ない。ここでは有料で「きき酒」ができる。80種類以上の銘柄が揃っている。

お猪口3杯とお通し付きの「きき酒セット」。「招徳純米大吟醸」「桃の滴生原酒」「富翁純米吟醸原酒にごり酒」を注文して930円。

良い気分になって店を出る。アーケードが左に折れるので、そのままアーケードに沿って左折。

アーケードを抜けた所が「酒蔵街」の中心部になる。その一角に「キザクラカッパカントリー」。

ここは、先ほど訪れた「黄桜」の直営施設で、記念館やレストランなどが併設されている。時間は、午後0時30分。昼食にしよう。料理のほか日本酒や地ビールがいただける「黄桜酒場」に入る。「酒場」という言葉。良い響きだな。

30分ほど待ち時間があったので併設されている「黄桜商店」で買い物を。

「龍馬御膳(1080円)」を注文。そして「京都麦酒飲み比べセット(680円)」と「日本酒飲み比べセット(648円)」も。それぞれ60mlのグラスが3つ。左から「ケルシュ・アルト・蔵のかほり」「樽だし純米酒・しぼりたて吟醸生酒・あらごし純米にごり酒」。

食事をしながらガラス窓越しに地ビールの製造工程が見学できる。そう「黄桜」も地ビールを作っているのだ。

ほろ酔い気分で「黄桜広場」へ。「黄桜」は、大正14年、初代松本治六郎が伏見の名水の恵みを活かして創業。2代目松本司朗の時代には、すでにイメージキャラクターとして「カッパ」を定着させた。

館内では、昔懐かしい

♪ かっぱっぱ ルンパッパ かっぱ黄桜 かっぱっぱ

ボンピリピン 飲んじゃった ちょっと いい気持ち

飲める 飲める 飲める 飲める

いける ける ける ケロップ

黄桜 黄桜 ソフトなお酒 古いのれんの モダンな味

かっぱっぱ ルンパッパ 黄桜~ ♪

のCMソング。

「河童資料館」というのもあるようだ。

清水崑から小島功に引き継がれた「河童美人」には、幼いながらもドキドキしたものだ。

一旦、外に出て向かいには「黄桜記念館」。

酒造りの道具などが展示されている。

その一角に、名水「伏水」。これとは別に「水汲み用」の蛇口も用意されている。

キザクラカッパカントリーの向かいには18番目の蔵元「坤滴(東山酒造有限会社)」。代々、京都市左京区で酒造業を営んでいた業者が、昭和42年、現在地に移転。

こだわりの純米酒を育て続けている。

キザクラカッパカントリーから一旦、西へ抜けて19番目の蔵元「京姫(株式会社京姫酒造)」へ。大正7年創業の「岡本酒造合資会社」が、その後、醸造技術を継承しながら現在に至る。昭和49年、後ほど訪れる「世界鷹」の傘下に入る。

敷地内の井戸から湧き出る清水で仕込む、少量手造りの吟醸酒専門蔵だそうだ。

東に戻る。「濠川」に架かるのは「京橋」。「濠川」から「宇治川」にかけて掘り割りされた部分は「宇治川派流」と呼ばれるようだ。

その下には「三十石船のりば」。「三十石船」とは、後ほど訪れる「十石舟」とともに酒や米と旅客を「大坂」まで運んだ船である。坂本龍馬をはじめとした勤皇の志士たちも利用した。

そのすぐ北には「寺田屋」。慶長2年創業の船宿で、薩摩藩の定宿であったと言われる。

なんと言っても文久2(1862)年、薩摩藩士6名が殺害された「寺田屋事件」と、慶應2(1866)年、坂本龍馬襲撃事件が有名である。

2階には、柱に「刀痕」が見られる。

現在でも旅館として宿泊できるほか歴史博物館としても公開されている。

1階には、坂本龍馬襲撃事件で幕吏に気づいた「おりょう」が全裸で龍馬に知らせたという時に入浴していた「お風呂場」。

「おりょう」が全裸で駆け上がったと言われる階段。

そして、寺田屋事件の現場となった「お登勢の部屋」。入場料は400円。ただ、寺田屋は「鳥羽伏見の戦い」で焼失し、その後、再建されている。

キザクラカッパカントリー前まで戻り、東へ進めば20番目の蔵元「神聖(株式会社山本本家)」。延宝5(1677)年、初代塩屋源兵衞が創業。11代目の現在まで代々「源兵衞」を襲名しているという。

創業時、味噌・醤油も作っていたそうだが、明治に入り8代目で酒造専業になり、大正時代より白楽天の詩から命名された「神聖」で出荷されるようになった。首都圏では、伴淳三郎の「かあちゃん一杯やっか」というCMで有名になったそうだが、私は覚えていないな。

ここは「鳥せい本店」という酒蔵を改造した料理店を直営している。

その向かいには「伏見銘酒協同組合」。現在は「日本酒ブーム」と言われるが、やはりビールや焼酎、洋酒・ワインなどに押されるとともに、醸造技術維持のためのコスト面などから清酒業界は厳しい環境に追い込まれている。そこで、平成2年、伏見の蔵元4社により清酒業界育成のため設立されたのが同組合である。

最近の酒蔵は、ほぼ「工場」だが、日本酒が「米」と「水」と「杜氏」で成り立っている以上、すべて「地酒」なのだ。

少し南に進むと「伏見松林院陵(ふしみしょうりんいんのみささぎ)」という御陵に出る。室町時代の皇族「伏見宮貞成(さだふさ)親王」の御陵と伝わる。

「貞成親王」自身は天皇に即位したわけではないが、子が「後花園天皇」として即位したため天皇の父として「太上天皇」という尊号が与えられ、明治に入り「後崇光太上天皇陵」として整備されたものだという。

北に戻り、左に進めば21番目の蔵元「世界鷹(株式会社小山本家酒造京都伏見工場)」。これまで訪れた「伊丹郷町」「灘五郷」、そして「伏見」という日本酒先進地において修行を積んだ小山屋又兵衛が埼玉県に移住、以来200年酒造りを続けてきた「小山本家酒造」が、平成7年、修行の地「伏見」に工場を設立したものである。

そのまま進んでいくと「月桂冠本社」。平成5年築であるが、付近の景観に配慮された造りとなっている。

さらに進めば「大倉家本宅」8代目当主・大倉治右衛門の時代、文政11(1828)年に建築された京都市内では最大規模の町家である。内部は未公開だが、「虫籠窓」や「酒屋格子」などの表構えが、昔ながらの酒屋の佇まいを残している。伏見の町家の多くは、「鳥羽伏見の戦い」で焼失したが、この本宅は罹災を免れ、今日に受け継がれている。

その隣には、大正8年建築の「月桂冠旧本社」。平成5年まで本社として使われてきた和風建造物である。

現在では「伏見夢百衆」という喫茶・お土産・休憩処として使われている。

明治42年に建造された酒蔵。

酒の博物館「月桂冠大倉記念館」として公開されている。

入館料は300円だが「純米吟醸酒」の1合徳利が付く。

まず入れば、酒造りに使われている「名水」を一口。

記念館内の中庭にある「内蔵酒造場」。明治39年の建築で、前蔵、中蔵、奥蔵、土蔵と並ぶ。

今でも昔ながらの寒造りが行われている(内部見学は要予約)。

内部に展示されている酒造用具の多くが、京都市の有形民俗文化財の指定を受けている。

昭和62年の一般公開以来、国内外からの来館者は250万人を越えるそうだ。

見学を終えれば「利き酒コーナー」へ。

前を流れる「濠川」に架かる「弁天橋」。かつては酒蔵の他、大名屋敷や藩邸が並んでいた。

「弁天橋」の下には「十石舟のりば」。

現在では、しだれ桜や柳などが植えられ、春から秋にかけて「十石舟」が行き来する。

「濠川」に沿って、一旦、東へ。低い京阪電車のガードをくぐり、その先の近鉄電車のガードの手前には、本日最後となる22番目の蔵元「鷹取(株式会社山本勘蔵商店)」。

大正時代、大阪で酒問屋を営んでいた初代山本勘蔵が、取引のあった伏見で縁あって蔵を譲り受け、昭和11年に開業した。「鷹取」とは勘蔵の出身地である奈良県高取町に由来すると言われている。

「濠川」の川原に下りて、元の方向に戻る。再度、京阪電車のガードをくぐる。

先ほどの「弁天橋」に戻り、少し進めば「濠川」越しに「月桂冠」の蔵が望める。

その向かいには「長建寺」。「弁財天」が祀られているから「弁天橋」と言うんだな。

境内には、名水「閼伽(あか)水」が湧く。

寺の塀沿いに真っ直ぐ進み、突き当たりを左に曲がれば、本日のゴールである京阪電車「中書島(ちゅうしょじま)駅」の前に出るのだが、そのまま行き過ぎガードをくぐると、駅の南側には「伏見港公園」。

この辺りは、かつて「伏見の浜」と呼ばれ、伏見城が築かれた桃山時代から戦前まで、琵琶湖を水源とし「瀬田川」から「宇治川」と名を変えた「淀川」の舟運基地であった。現在では、体育館や屋内・外プール、テニスコートなどを備えたスポーツ公園として整備されている。

「伏見港開港400年(平成6年当時)」を記念して「三十石船」が展示されている。

相撲場の前から「濠川」に橋が架けられているので渡ろう。

そこには、かつての「船着場」が、公園として復元されている。当時、京・大坂間を歩けば丸一日かかったといわれるが、下り舟であれば6時間ほどで着いたという。特に夜間便は、寝ている間に着いたので、坂本龍馬もここから大坂・天満の「八軒家船着場」まで何度も下って行ったのだろう(大阪24区を歩く~「中央区」編参照)。

公園の西側「宇治川」と「濠川」が合流するところに小さな「洲」がある。そこには「三栖閘門資料館」が建つ。

「三栖閘門」とは「宇治川」が改修され、水位が異なる「宇治川」と「濠川」の間に船を通すため、昭和4年に作られた水運施設である。

ちょっとレトロな建物に入ってみよう。

以前、訪れた大阪市北区と都島区にまたがる「毛馬閘門」と同じようなものだろう。

昔の「伏見港」は、このようになっていたのか。

「閘門」の前で羽を休める水鳥。

「濠川」との合流点から「宇治川」を望む。今は、大阪までの船はないので本日のゴールである京阪電車「中書島駅」に戻ることにしよう。

午後3時45分、京阪電車「中書島駅」に到着。本日の歩紀「22189歩」(19.08km)。この辺りは「濠川」と「宇治川」に囲まれた「島」であり、文禄年間、中務少輔の職にあった「脇坂安治」の屋敷があった。脇坂の唐名が「中書」であったことから「中書島」と呼ばれるようになったという。

出 発:近鉄電車「桃山御陵前駅」

到 着:京阪電車「中書島駅」

「酒蔵めぐり」。最終郷は「伏見」。京都市南部に位置する「伏見区」。付近には「城南宮」「伏見稲荷大社」「安土桃山城跡」「明治天皇陵」など名所旧跡も多いが、酒造りに適した「名水」が湧き「灘五郷」と並ぶ有数の日本酒生産地でもある。

「伏見酒造組合」に加盟する22の蔵元を訪ねる。市街地を歩くので給水・トイレには困らない。今日も呑むぞ!

近鉄電車「桃山御陵前駅」を午前9時30分出発。「京都」と言えば「京阪電車」「阪急電車」を思い浮かべる人も多いと思うが、実は、京都の真南に位置する「奈良」から南北に「古都」と「古都」を結ぶ「近鉄京都線」が走る。ただ、私は大阪府に住んでいるのでJR「大阪駅」から「京都駅」で乗り換え、北側からやって来た。「大阪駅」から約50分、820円で着く。改札を出て左へ、鳥居方向に向かう。

真っ直ぐ進めば「明治天皇伏見桃山陵」へと続くのだが、今日は「酒蔵めぐり」なので、また日を改めて訪れることにする。そして200mも進めば左に「御香宮神社」。「ごこうのみや」「ごこうぐう」などと呼ばれる。

「神功皇后」を主祭神とし、夫の「仲哀天皇」や子の「応神天皇」ら六神を祀る。

式内社であり、貞観4(862)年に社殿を改築したとの記録が残る古社である。いつものとおり今日一日の安全を祈願する。

そして境内には「伏見の御香水」と呼ばれる「名水」が湧く。香り高いこの水を飲むと病が治ったと言われたことから、時の清和天皇から「御香水」との名を賜ったといわれる。この水が、後ほど訪れる酒蔵の仕込み水として使われているのだろう。ただ、この水は、濾過していないので飲めないそうだ。

その横(左)に濾過機を通した水が流れている。

参拝後、境内の裏口から失礼し、北へ歩いて行くと近鉄電車「近鉄丹波橋駅」。連絡通路で京阪電車の「丹波橋駅」とつながっている。

駅北側の踏切を渡り「丹波橋通」と呼ばれる通りを西へ。この町家が見えれば、次の信号を右に曲がる。

今日最初の蔵元「金鵄正宗」。天明元(1781)年、京都・中京で初代松屋九兵衛が酒造りを始め、明治13年、良質の水を求めて伏見に進出したという。

金鵄勲章を配して「金鵄正宗」を代表商標とし、平成3年、「キンシ正宗株式会社」と社名を変更した。元々、蔵があった京都・中京では、平成9年から「京都町家麦酒製造所」として地ビールも作っているそうだ。日曜日は休業なのか、開業時間前なのか門は閉まっている。鉄扉越しに1枚。

蔵を過ぎてさらに西に進めば「濠川」という小さな川を渡る。「ほりかわ」「ごうかわ」と呼ばれるこの川は、伏見城築城の際、宇治川の水を引いて外濠として利用されたそうだ。

「竹田街道」と呼ばれる道に出れば信号を右折する。

すぐに2つ目の蔵元「招徳(招徳酒造株式会社)」。正保2(1645)年、京都・洛中にて創業。大正時代にやはり名水を求めて伏見に移転したそうだ。禅語の「福以徳招」から命名されたという。

「米と麹と水だけでつくる純米酒こそが日本酒本来の姿である」と考え「純米酒の蔵」として知られる。ここも鉄扉越しに撮影。

「丹波橋通」に戻り西へ。「阪神高速8号京都線」をくぐれば、急に道幅が広がる。「阪神高速」といえば「大阪」と「神戸」を結ぶのだが、この道路は、京都・山科から「久御山ジャンクション」で京滋バイパスと交わり「大阪」にも「神戸」にも通じない。

さらに大通りを西進すれば「京阪国道」と呼ばれる国道1号線を歩道橋で渡る。

国道を渡れば路地に突き当たる。800mほどのこの大通りは、どのような都市計画で作られたのだろう。

そして突き当たりを左に入れば3つ目の蔵元「月の桂(株式会社増田徳兵衞商店)」。創業300有余年の古い蔵元で「にごり酒」で全国的に有名だそうだ。「元祖・どぶろく」のお墨付きを頂いているという。

中国の故事「月中に桂あり・・・」から命名された蔵元の母屋と酒蔵の間を走る小さな道は、平安京・羅城門へと続く古道だという。

蔵元のすぐ西には「鴨川」が流れる。ここは「京都」なんだな。

そのまま南に下り、左折して再度「国道1号線」を渡る。つまり元の方向へ戻るのだ。

すぐ右に4つ目の蔵元「松竹梅(宝酒造株式会社)」。天保13(1842)年、ここ伏見に生まれた「寶酒造」が、その後、灘・魚崎郷の「松竹梅」の商標を引き継いだ。

現在では「宝ホールディングス」の中核会社として「松竹梅」のほか「宝焼酎」「タカラ缶チューハイ」「タカラ焼酎ハイボール」「タカラ本みりん」などアルコール原料製品を中心として国内外に幅広く展開している。

宝酒造の工場の間を南に進み「ラウンドワン」を左折し、伏見警察署を過ぎればさらに左へ。5つ目の蔵元「豊祝(株式会社豊澤本店)」。九州の酒小売業であった豊澤儀助が明治に入り酒造業を始め、昭和28年、名水を求めて伏見に移り、現在に至る。

儀助の句「いね美のり 國も豊よ 祝ひ酒」から命名され、現在、5代目が「飲んでいただいた全ての人が楽しく、そして幸せな気分になれるお酒」造りを頑なに守り、年間千石(180kl)を出荷しているそうだ。店は閉まっていたので「空き瓶」を撮す。

伏見警察署前まで戻り西の路地を南へ。「セブンイレブン」の前に6つ目の蔵元「月桂冠(月桂冠株式会社)」の「大手蔵」。「月桂冠」は、寛永14(1637)年、初代大倉治右衛門が京都・笠置から伏見に出てきて「笠置屋」という屋号で創業。その後、明治38年に勝利と栄光のシンボル「月桂冠」を銘柄として採用。現在では、日本を代表する酒造メーカーとなった。伏見は元より国内外に多くの工場や蔵を有するが、本社やかつての蔵などは、後で訪れる「酒蔵街」の中心部にある。

さらに南へ道なりに進み、突き当たりを右に折れると7つ目の蔵元「黄桜(黄桜株式会社)」。ここも月桂冠と並ぶ大手酒造メーカーであり、同じく「酒蔵街」の中心部に蔵などが残る。本社機能は、ここ「三栖(さんす)工場」に移されているようだ。

黄桜前から東に戻り「阪神高速」を再度くぐる。

左に曲がり、次の信号を右に入れば8つ目の蔵元「英勲(齋藤酒造株式会社)」。かつて、伏見で呉服屋を営んでいた9代目齋藤宗太郎が明治に入り酒造業に転業。大正天皇の即位を記念して創業者である9代目の戒名から「勲」の字を頂き命名したそうだ。

そのまま東へ進み「新大手橋」を渡れば、左に9つ目の蔵元「桃の滴(松本酒造株式会社)」。寛政3(1791)年、初代松本治兵衛が京都・東山で「澤屋」という屋号で創業。大正12年、名水を求め現在地に移転したそうだ。

「清酒」という文化的価値のある言葉の意味を意識し、純米酒造りに取り組んできたという。

また、仕込み蔵や煉瓦煙突などは、京の酒造り文化を伝える歴史的な遺産として、多くの指定を受けている。

東に進み「濠川」を越える。手前には「坂本龍馬避難の材木小屋跡」の碑。

橋を渡ってすぐ右には10番目の蔵元「富翁(株式会社北川本家)」。宇治川で船宿を営んでいた鮒屋四郎兵衛が江戸時代初期より酒造りを始め、「鮒屋の酒」という銘柄で三十石船に積まれ、大坂や江戸に運ばれたという。

明治43年、10代目が中国の四書五経の中から「富此翁」の表現を見つけ「富翁」と命名した。

「竹田街道」を左に曲がれば「月桂冠昭和蔵」。

昭和2年に建造され、当時としては珍しい冷房付きの酒蔵で「近代化産業遺産」に指定されている。

突き当たりを左に曲がり「真宗本願寺派西養寺」を過ぎれば、次の信号を右折して「濠川」を渡る。

右に11番目の蔵元「玉乃光(玉乃光酒造株式会社)」。延宝元(1673)年、紀州・和歌山にて初代中屋六左衛門が創業。

代々、紀州熊野の「速玉神社」を信仰し「玉乃光」と命名されたという。

この蔵も純米酒にこだわる。関西のスーパーやコンビニでもよく目にする銘柄だ。

この辺りには蔵元が集中する。路地を曲がれば12番目の蔵元「鶴正宗(鶴正酒造株式会社)」。明治24年創業の「谷酒造本店」から酒造権を継承し、昭和45年に発足したそうだ。休業日だったので、とりあえず車を。

その隣には、13番目の蔵元「明君(松山酒造株式会社)」と14番目の蔵元「美山(共同酒造株式会社)」。いづれも「月桂冠」が酒造権を取得し「月桂冠グループ」の一員として醸造を続けている。

そしてここは「薩摩藩伏見屋敷跡」。慶應2年、「寺田屋」で坂本龍馬が襲撃された際、この藩邸に逃れて来たという。また、龍馬と妻・おりょうの日本最初の新婚旅行は、ここからスタートした。「伏見」の地は、「坂本龍馬ゆかりの地」でもあるのだ。

「濠川」をはさんで向かいには、15番目の蔵元「都鶴(都鶴酒造株式会社)」。天保11(1840)年に商標登録された「都鶴」は、その後、幾人かの銘醸家に引き継がれ、昭和45年、この地に移り、現在に至る。

「蔵元」というのは、商標権や酒造権、酒税なども絡み、いろいろとあるんだな。

寺や神社の間を通り抜け「伏見区役所」の西側を南へ。区役所や公共施設は、酒蔵風に建てられているんだな。

区役所の南側には、16番目の蔵元「慶長(平和酒造合資会社)」。大坂・京橋で米問屋を営んでいた河内屋与兵衛が延享元(1744)年、酒株を取得して酒造りを始める。

江戸時代から使用してきた酒蔵は、コスト面から残念ながらマンションに建て替えられ、ここで醸造を続けている。

東へ進み、図書館を越えれば17番目の蔵元「蒼空(藤岡酒造株式会社)」。元々、日本に2つしかなかった民間煙草製造会社が酒造業を兼業。その後、明治35年に初代藤岡栄太郎が酒造業一本に絞り、京都・東山で創業したのが始まり。

明治43年、伏見に製造場を移し、その後、3代目の急死により平成7年一時休業したものの、平成14年、5代目により「空一面の青空を見上げると心爽やかに穏やかな気持ちになれる」ようなお酒「蒼空」に引き継がれ酒造りを再開した。

蒼空からさらに東へ進み、地図を頼りに京阪電車「伏見桃山駅」の東側に向かう。「京町通」という筋を南に下ると右に「京料理魚三楼」という古い料亭が現れる。

この料亭の格子には、何やら「傷跡」が。

これは、慶應4(1868)年1月3、4日の両日、新政府軍と幕府軍が大激戦を繰り広げた「鳥羽伏見の戦い」の際の弾痕である。この建物は、戦乱で焼失することなく現在に至る。

次の角を右へ、さらに右折して「伏見桃山駅」前までもどり「大手筋商店街」というアーケード街を西へ進む。

この辺りは「伏見銀座」と呼ばれていたようだ。

アーケード中程の左側に酒蔵風のお店が。「吟醸酒場油長(あぶらちょう)」。

ここでは「伏見」の全蔵元のお酒100種類以上を取り扱っているそうだ。

そして奥には「きき酒カウンター」。「伏見」は「灘五郷」と違って試飲できる蔵元は少ない。ここでは有料で「きき酒」ができる。80種類以上の銘柄が揃っている。

お猪口3杯とお通し付きの「きき酒セット」。「招徳純米大吟醸」「桃の滴生原酒」「富翁純米吟醸原酒にごり酒」を注文して930円。

良い気分になって店を出る。アーケードが左に折れるので、そのままアーケードに沿って左折。

アーケードを抜けた所が「酒蔵街」の中心部になる。その一角に「キザクラカッパカントリー」。

ここは、先ほど訪れた「黄桜」の直営施設で、記念館やレストランなどが併設されている。時間は、午後0時30分。昼食にしよう。料理のほか日本酒や地ビールがいただける「黄桜酒場」に入る。「酒場」という言葉。良い響きだな。

30分ほど待ち時間があったので併設されている「黄桜商店」で買い物を。

「龍馬御膳(1080円)」を注文。そして「京都麦酒飲み比べセット(680円)」と「日本酒飲み比べセット(648円)」も。それぞれ60mlのグラスが3つ。左から「ケルシュ・アルト・蔵のかほり」「樽だし純米酒・しぼりたて吟醸生酒・あらごし純米にごり酒」。

食事をしながらガラス窓越しに地ビールの製造工程が見学できる。そう「黄桜」も地ビールを作っているのだ。

ほろ酔い気分で「黄桜広場」へ。「黄桜」は、大正14年、初代松本治六郎が伏見の名水の恵みを活かして創業。2代目松本司朗の時代には、すでにイメージキャラクターとして「カッパ」を定着させた。

館内では、昔懐かしい

♪ かっぱっぱ ルンパッパ かっぱ黄桜 かっぱっぱ

ボンピリピン 飲んじゃった ちょっと いい気持ち

飲める 飲める 飲める 飲める

いける ける ける ケロップ

黄桜 黄桜 ソフトなお酒 古いのれんの モダンな味

かっぱっぱ ルンパッパ 黄桜~ ♪

のCMソング。

「河童資料館」というのもあるようだ。

清水崑から小島功に引き継がれた「河童美人」には、幼いながらもドキドキしたものだ。

一旦、外に出て向かいには「黄桜記念館」。

酒造りの道具などが展示されている。

その一角に、名水「伏水」。これとは別に「水汲み用」の蛇口も用意されている。

キザクラカッパカントリーの向かいには18番目の蔵元「坤滴(東山酒造有限会社)」。代々、京都市左京区で酒造業を営んでいた業者が、昭和42年、現在地に移転。

こだわりの純米酒を育て続けている。

キザクラカッパカントリーから一旦、西へ抜けて19番目の蔵元「京姫(株式会社京姫酒造)」へ。大正7年創業の「岡本酒造合資会社」が、その後、醸造技術を継承しながら現在に至る。昭和49年、後ほど訪れる「世界鷹」の傘下に入る。

敷地内の井戸から湧き出る清水で仕込む、少量手造りの吟醸酒専門蔵だそうだ。

東に戻る。「濠川」に架かるのは「京橋」。「濠川」から「宇治川」にかけて掘り割りされた部分は「宇治川派流」と呼ばれるようだ。

その下には「三十石船のりば」。「三十石船」とは、後ほど訪れる「十石舟」とともに酒や米と旅客を「大坂」まで運んだ船である。坂本龍馬をはじめとした勤皇の志士たちも利用した。

そのすぐ北には「寺田屋」。慶長2年創業の船宿で、薩摩藩の定宿であったと言われる。

なんと言っても文久2(1862)年、薩摩藩士6名が殺害された「寺田屋事件」と、慶應2(1866)年、坂本龍馬襲撃事件が有名である。

2階には、柱に「刀痕」が見られる。

現在でも旅館として宿泊できるほか歴史博物館としても公開されている。

1階には、坂本龍馬襲撃事件で幕吏に気づいた「おりょう」が全裸で龍馬に知らせたという時に入浴していた「お風呂場」。

「おりょう」が全裸で駆け上がったと言われる階段。

そして、寺田屋事件の現場となった「お登勢の部屋」。入場料は400円。ただ、寺田屋は「鳥羽伏見の戦い」で焼失し、その後、再建されている。

キザクラカッパカントリー前まで戻り、東へ進めば20番目の蔵元「神聖(株式会社山本本家)」。延宝5(1677)年、初代塩屋源兵衞が創業。11代目の現在まで代々「源兵衞」を襲名しているという。

創業時、味噌・醤油も作っていたそうだが、明治に入り8代目で酒造専業になり、大正時代より白楽天の詩から命名された「神聖」で出荷されるようになった。首都圏では、伴淳三郎の「かあちゃん一杯やっか」というCMで有名になったそうだが、私は覚えていないな。

ここは「鳥せい本店」という酒蔵を改造した料理店を直営している。

その向かいには「伏見銘酒協同組合」。現在は「日本酒ブーム」と言われるが、やはりビールや焼酎、洋酒・ワインなどに押されるとともに、醸造技術維持のためのコスト面などから清酒業界は厳しい環境に追い込まれている。そこで、平成2年、伏見の蔵元4社により清酒業界育成のため設立されたのが同組合である。

最近の酒蔵は、ほぼ「工場」だが、日本酒が「米」と「水」と「杜氏」で成り立っている以上、すべて「地酒」なのだ。

少し南に進むと「伏見松林院陵(ふしみしょうりんいんのみささぎ)」という御陵に出る。室町時代の皇族「伏見宮貞成(さだふさ)親王」の御陵と伝わる。

「貞成親王」自身は天皇に即位したわけではないが、子が「後花園天皇」として即位したため天皇の父として「太上天皇」という尊号が与えられ、明治に入り「後崇光太上天皇陵」として整備されたものだという。

北に戻り、左に進めば21番目の蔵元「世界鷹(株式会社小山本家酒造京都伏見工場)」。これまで訪れた「伊丹郷町」「灘五郷」、そして「伏見」という日本酒先進地において修行を積んだ小山屋又兵衛が埼玉県に移住、以来200年酒造りを続けてきた「小山本家酒造」が、平成7年、修行の地「伏見」に工場を設立したものである。

そのまま進んでいくと「月桂冠本社」。平成5年築であるが、付近の景観に配慮された造りとなっている。

さらに進めば「大倉家本宅」8代目当主・大倉治右衛門の時代、文政11(1828)年に建築された京都市内では最大規模の町家である。内部は未公開だが、「虫籠窓」や「酒屋格子」などの表構えが、昔ながらの酒屋の佇まいを残している。伏見の町家の多くは、「鳥羽伏見の戦い」で焼失したが、この本宅は罹災を免れ、今日に受け継がれている。

その隣には、大正8年建築の「月桂冠旧本社」。平成5年まで本社として使われてきた和風建造物である。

現在では「伏見夢百衆」という喫茶・お土産・休憩処として使われている。

明治42年に建造された酒蔵。

酒の博物館「月桂冠大倉記念館」として公開されている。

入館料は300円だが「純米吟醸酒」の1合徳利が付く。

まず入れば、酒造りに使われている「名水」を一口。

記念館内の中庭にある「内蔵酒造場」。明治39年の建築で、前蔵、中蔵、奥蔵、土蔵と並ぶ。

今でも昔ながらの寒造りが行われている(内部見学は要予約)。

内部に展示されている酒造用具の多くが、京都市の有形民俗文化財の指定を受けている。

昭和62年の一般公開以来、国内外からの来館者は250万人を越えるそうだ。

見学を終えれば「利き酒コーナー」へ。

前を流れる「濠川」に架かる「弁天橋」。かつては酒蔵の他、大名屋敷や藩邸が並んでいた。

「弁天橋」の下には「十石舟のりば」。

現在では、しだれ桜や柳などが植えられ、春から秋にかけて「十石舟」が行き来する。

「濠川」に沿って、一旦、東へ。低い京阪電車のガードをくぐり、その先の近鉄電車のガードの手前には、本日最後となる22番目の蔵元「鷹取(株式会社山本勘蔵商店)」。

大正時代、大阪で酒問屋を営んでいた初代山本勘蔵が、取引のあった伏見で縁あって蔵を譲り受け、昭和11年に開業した。「鷹取」とは勘蔵の出身地である奈良県高取町に由来すると言われている。

「濠川」の川原に下りて、元の方向に戻る。再度、京阪電車のガードをくぐる。

先ほどの「弁天橋」に戻り、少し進めば「濠川」越しに「月桂冠」の蔵が望める。

その向かいには「長建寺」。「弁財天」が祀られているから「弁天橋」と言うんだな。

境内には、名水「閼伽(あか)水」が湧く。

寺の塀沿いに真っ直ぐ進み、突き当たりを左に曲がれば、本日のゴールである京阪電車「中書島(ちゅうしょじま)駅」の前に出るのだが、そのまま行き過ぎガードをくぐると、駅の南側には「伏見港公園」。

この辺りは、かつて「伏見の浜」と呼ばれ、伏見城が築かれた桃山時代から戦前まで、琵琶湖を水源とし「瀬田川」から「宇治川」と名を変えた「淀川」の舟運基地であった。現在では、体育館や屋内・外プール、テニスコートなどを備えたスポーツ公園として整備されている。

「伏見港開港400年(平成6年当時)」を記念して「三十石船」が展示されている。

相撲場の前から「濠川」に橋が架けられているので渡ろう。

そこには、かつての「船着場」が、公園として復元されている。当時、京・大坂間を歩けば丸一日かかったといわれるが、下り舟であれば6時間ほどで着いたという。特に夜間便は、寝ている間に着いたので、坂本龍馬もここから大坂・天満の「八軒家船着場」まで何度も下って行ったのだろう(大阪24区を歩く~「中央区」編参照)。

公園の西側「宇治川」と「濠川」が合流するところに小さな「洲」がある。そこには「三栖閘門資料館」が建つ。

「三栖閘門」とは「宇治川」が改修され、水位が異なる「宇治川」と「濠川」の間に船を通すため、昭和4年に作られた水運施設である。

ちょっとレトロな建物に入ってみよう。

以前、訪れた大阪市北区と都島区にまたがる「毛馬閘門」と同じようなものだろう。

昔の「伏見港」は、このようになっていたのか。

「閘門」の前で羽を休める水鳥。

「濠川」との合流点から「宇治川」を望む。今は、大阪までの船はないので本日のゴールである京阪電車「中書島駅」に戻ることにしよう。

午後3時45分、京阪電車「中書島駅」に到着。本日の歩紀「22189歩」(19.08km)。この辺りは「濠川」と「宇治川」に囲まれた「島」であり、文禄年間、中務少輔の職にあった「脇坂安治」の屋敷があった。脇坂の唐名が「中書」であったことから「中書島」と呼ばれるようになったという。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます