こんにちは。堺市西区の上野芝にある個別指導の学習塾ONE-S(ワンズ)の塾長の松下です。

最近ではテレビをつけると、目をそむけたくなるような事件が毎日のように起こっているため、以前なら大きな問題として取り上げられていたのが、最近では「同じような事件がよく起きるな」と私たちの感覚もだんだんと麻痺しているのではないでしょうか。そういった事件や事故の中には、子どもが犠牲者になることも多く、また逆に子どもが加害者になっていることも決して少なくありません。

こういった事件や事故が起きるのは深夜が多いです。私はいつもニュースを見るたびに「親はどうして子どもが夜に出歩いていているのに何もしないのだろう?」と不思議に思います。中にはいくら注意しても言うことを聞かず、黙って家を飛び出し、一晩中子どもを探し回っている大変な親もいるかもしれません。ですが一方で、普段から子どもが何をしているのか、どこで遊んでいるのか、だれといるのか、そんなことをまったく把握せず、ほったらかしにしている親もたくさんいます。小学生や中学生が事件に巻き込まれたり、事件を起こしてしまうのは、親の責任はかなり大きいと感じます。

先日、あるNPOの会議に出席したときに、スマホの話になりました。あらゆるところで議論されている問題ですが、解決策がなかなか見えてきませんね。その会議の中で保育の仕事をされている方が「最近では2,3歳の子どもにもスマホを持たせている家庭が多いんです。スマホで遊ばせていると大人しくしているし、楽だからという理由らしいです」と言ってました。その間お母さんは何をしているのかといえば、やはりこちらもスマホをしているらしく、「ああ、これも時代か。でもこの流れはかなり危険だな」と感じました。

子育ては大変でしょう。自分の時間も必要でしょう。ですがその苦労の何倍もの楽しみや喜びがあるのではないでしょうか。自分の時間や自分の都合を優先して、子どものことは後回しという考え方はいかがなものでしょう。愛情をあまり受けなかったり、親子のコミュニケーションやスキンシップが足りないことなどが、後に子どもの成長にどのような影響を及ぼすのか、そういった研究を日本でも、もっと進めていき、それを伝えていかなければなりません。

私の母親はとても教育熱心な人で、小学生の頃からたくさん勉強させられました。またそれだけでなく、私生活の面においてもとにかく口うるさく、中学生や高校生になっても、どこかに出かけるときには「どこに行くの?だれと遊ぶの?」などとしつこく聞いてきました。思春期や反抗期のときには、それがたまらなく鬱陶しく、何度も母親と言い合いになったりしました。でも、鬱陶しくて腹が立つ存在で、かなり暴言を吐いてしまってましたが、愛情は感じてましたし、今ではさらに、どれほど私のことを気にかけて心配してくれていたのか、どれほど愛情を注いでくれていたのかが、すっごくよくわかります。今は両親に対しては感謝の気持ちしかなく、できるだけたくさん親孝行できればと思っています。

つまりは、親と子どもがお互い向き合って、衝突することは多くのエネルギーを使うかもしれませんが、それは悪いことどころか、とても大切なことなんです。お互いが干渉せず、もめ事を避けて生活するのは楽でしょう。ですがそのままではお互いの気持ちをわかりあうことはできません。忙しい中であっても、お互いのコミュニケーションの時間は必ず確保するべきなんです。

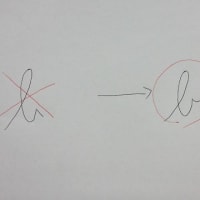

そして、子どもをほったらかし、無関心であることは親として一番してはいけないことですが、親の考えを一方的に子どもに押し付けるといういきすぎた関わり方もマイナスの効果になってしまいます。子どもの考えをしっかりと聞いてあげ、そして自分の考えを子どもに伝える。そうしないと子どもは自分の生きている世界をとても窮屈に感じ、その世界から逃げ出そうとする可能性があります。そこで非行に走ってしまったり、ひきこもってしまったりというケースは少なくありません。

子どもの考えていることを最初から否定するのではなく、しっかりと聞いてあげ、そして親の気持ちや考えもきちんと伝える。時間もかかりますし、ときには言い合いになったりケンカになったり、エネルギーを使うことかもしれませんが、これこそが大切なんです。ぶつかりあったからこそ、答えが見つかったり、前に進めたりするのです。

塾に来てくれている生徒たちは、親がほったらかしにはしていません。貴重なお金と時間を使ってまで、子どものためと思い来させてくれているのです。生徒たちには、まず塾に行かせてくれてありがとうという感謝の気持ちを今すぐでなくても、いつか持ってもらいたいですね。そして、私自身も塾に来てくれている生徒やそのご両親に感謝の気持ちを忘れないでいることはもちろん、コミュニケーションを大切にしていきたいと思っています。その中から見えてくるものがたくさんありますし、それが自然と勉強面にも良い影響がでることは少なくありません。ただ一方的に押し付けるのではなく、生徒1人1人は能力も違えば性格も違うし、家庭環境も異なるわけですから、全員同じやり方でいいわけがありません。ベストと考えられる方法を見つけていくためにも、お互いの考えを伝え合うという姿勢はこれからも続けていきたいと思います。

ONE-SのHP

最近ではテレビをつけると、目をそむけたくなるような事件が毎日のように起こっているため、以前なら大きな問題として取り上げられていたのが、最近では「同じような事件がよく起きるな」と私たちの感覚もだんだんと麻痺しているのではないでしょうか。そういった事件や事故の中には、子どもが犠牲者になることも多く、また逆に子どもが加害者になっていることも決して少なくありません。

こういった事件や事故が起きるのは深夜が多いです。私はいつもニュースを見るたびに「親はどうして子どもが夜に出歩いていているのに何もしないのだろう?」と不思議に思います。中にはいくら注意しても言うことを聞かず、黙って家を飛び出し、一晩中子どもを探し回っている大変な親もいるかもしれません。ですが一方で、普段から子どもが何をしているのか、どこで遊んでいるのか、だれといるのか、そんなことをまったく把握せず、ほったらかしにしている親もたくさんいます。小学生や中学生が事件に巻き込まれたり、事件を起こしてしまうのは、親の責任はかなり大きいと感じます。

先日、あるNPOの会議に出席したときに、スマホの話になりました。あらゆるところで議論されている問題ですが、解決策がなかなか見えてきませんね。その会議の中で保育の仕事をされている方が「最近では2,3歳の子どもにもスマホを持たせている家庭が多いんです。スマホで遊ばせていると大人しくしているし、楽だからという理由らしいです」と言ってました。その間お母さんは何をしているのかといえば、やはりこちらもスマホをしているらしく、「ああ、これも時代か。でもこの流れはかなり危険だな」と感じました。

子育ては大変でしょう。自分の時間も必要でしょう。ですがその苦労の何倍もの楽しみや喜びがあるのではないでしょうか。自分の時間や自分の都合を優先して、子どものことは後回しという考え方はいかがなものでしょう。愛情をあまり受けなかったり、親子のコミュニケーションやスキンシップが足りないことなどが、後に子どもの成長にどのような影響を及ぼすのか、そういった研究を日本でも、もっと進めていき、それを伝えていかなければなりません。

私の母親はとても教育熱心な人で、小学生の頃からたくさん勉強させられました。またそれだけでなく、私生活の面においてもとにかく口うるさく、中学生や高校生になっても、どこかに出かけるときには「どこに行くの?だれと遊ぶの?」などとしつこく聞いてきました。思春期や反抗期のときには、それがたまらなく鬱陶しく、何度も母親と言い合いになったりしました。でも、鬱陶しくて腹が立つ存在で、かなり暴言を吐いてしまってましたが、愛情は感じてましたし、今ではさらに、どれほど私のことを気にかけて心配してくれていたのか、どれほど愛情を注いでくれていたのかが、すっごくよくわかります。今は両親に対しては感謝の気持ちしかなく、できるだけたくさん親孝行できればと思っています。

つまりは、親と子どもがお互い向き合って、衝突することは多くのエネルギーを使うかもしれませんが、それは悪いことどころか、とても大切なことなんです。お互いが干渉せず、もめ事を避けて生活するのは楽でしょう。ですがそのままではお互いの気持ちをわかりあうことはできません。忙しい中であっても、お互いのコミュニケーションの時間は必ず確保するべきなんです。

そして、子どもをほったらかし、無関心であることは親として一番してはいけないことですが、親の考えを一方的に子どもに押し付けるといういきすぎた関わり方もマイナスの効果になってしまいます。子どもの考えをしっかりと聞いてあげ、そして自分の考えを子どもに伝える。そうしないと子どもは自分の生きている世界をとても窮屈に感じ、その世界から逃げ出そうとする可能性があります。そこで非行に走ってしまったり、ひきこもってしまったりというケースは少なくありません。

子どもの考えていることを最初から否定するのではなく、しっかりと聞いてあげ、そして親の気持ちや考えもきちんと伝える。時間もかかりますし、ときには言い合いになったりケンカになったり、エネルギーを使うことかもしれませんが、これこそが大切なんです。ぶつかりあったからこそ、答えが見つかったり、前に進めたりするのです。

塾に来てくれている生徒たちは、親がほったらかしにはしていません。貴重なお金と時間を使ってまで、子どものためと思い来させてくれているのです。生徒たちには、まず塾に行かせてくれてありがとうという感謝の気持ちを今すぐでなくても、いつか持ってもらいたいですね。そして、私自身も塾に来てくれている生徒やそのご両親に感謝の気持ちを忘れないでいることはもちろん、コミュニケーションを大切にしていきたいと思っています。その中から見えてくるものがたくさんありますし、それが自然と勉強面にも良い影響がでることは少なくありません。ただ一方的に押し付けるのではなく、生徒1人1人は能力も違えば性格も違うし、家庭環境も異なるわけですから、全員同じやり方でいいわけがありません。ベストと考えられる方法を見つけていくためにも、お互いの考えを伝え合うという姿勢はこれからも続けていきたいと思います。

ONE-SのHP

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます