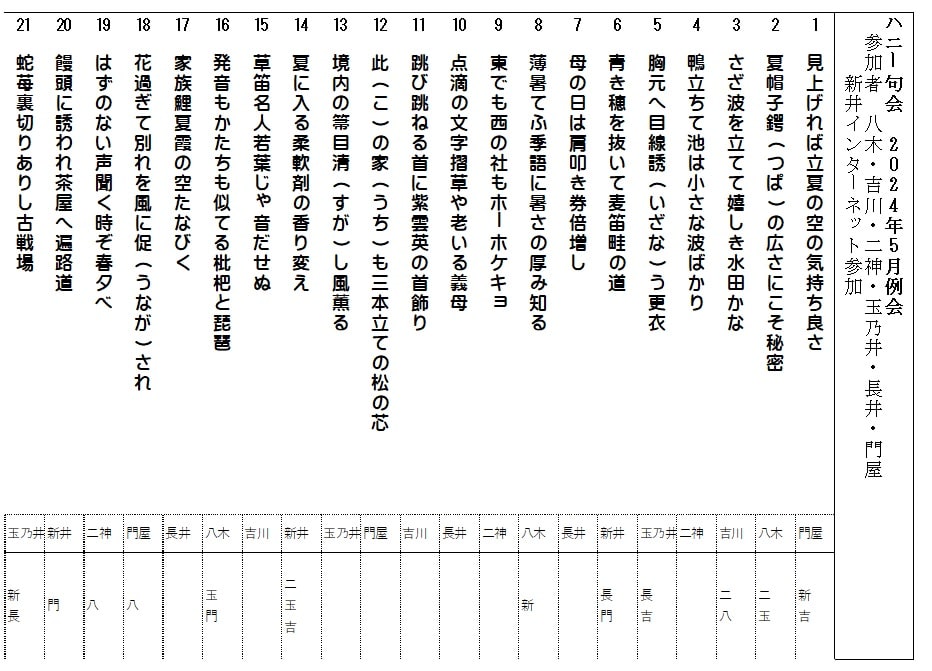

奈良井の町は中仙道の街道でまさに観光地だ。駅の待合室は世界各地の人達でいっぱい、東南アジアの人が多いかな。

案内所で軒の深いわけを尋ねた、お客の雨除けで街道沿いのそれぞれが家がアーケードにしたのかな。それと、税金逃れで二階部分を広くしたからとか、ドイツの民家も二階がせり出したのがあった。何時の時代もお国はあれこれ考えて召し上げるのだ。

また、昔大火があり近辺の大工さんが来て町を立て直した。その折に各地の立て方をしたから大工の出身地により特徴ある建物の立て方が残っているとか。たしかに、袖壁も全部にはなく、庇も揃ったり様々。ただ軒の深いのはこの地の特徴でガラパゴス化特異的に進化したんだろう。山陰・中部の街道の家は棟の短い平入のお家が続く。

用水があちこちに在り水の豊富な事がうかがえる、また火事に備えたのかも。

二階屋根をせり出した出桁

一階部分の庇(他であまり見られない)

駅の横に大きな和風の橋があった岩国の橋につくり方が似ている。

木曽の大橋