瀬戸内の遊里、木江港から少しはぃった処。船便が物流の中心だった時代、船乗り達はなじみの人の居るこの港への停泊を願い、船を壊したとか・・言い伝えがある。木造三階建て 見られるのも今のうちかも。

その地の時の流れ人の生活が感じ取れるところが好き。

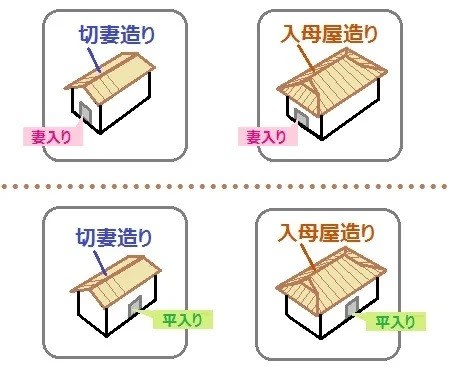

お家に入る入口の玄関の位置で平入と妻入りがあります。

屋根の形と出入り口の説明が分かりやすい、水早さんのHPより画像をお借りしました。

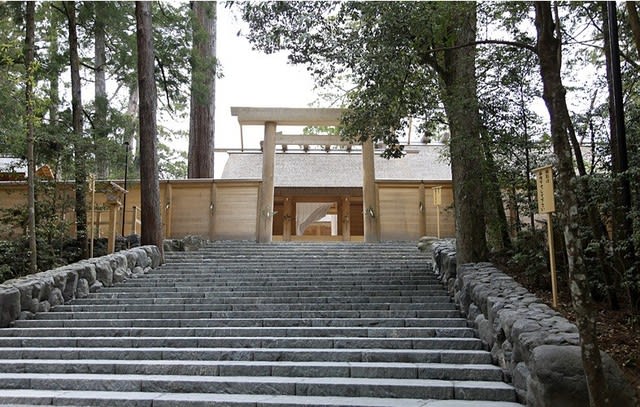

典型的な例の平入の伊勢神宮

妻入りの出雲大社

神様の入り口は両方の場合もあります。

熊野三山の本宮大社

平入りと妻入りがよく分かります。

先日行きました関宿は東海道。街道沿いは平入のお家が続いていました。

上空から見た写真はグーグルマップの画像を使わせて頂き参照しています。

実際の街並み、間口の狭い平入り

南越前今庄宿の町並み、平入りで間口が広い。

富山県高岡市吉久、古い港の米問屋

越前大野市の町屋、平入りで間口よりも奥行きが長い。

高岡市から金沢へ向かう鉄道の車窓から見る町並みは、平入りで奥行きの深い町筋がよく見えます。町から離れると通常の棟の長い建物の方が多くなります。

北陸は二階の垂れ壁をよく見ます。

次いで妻入りの街並みで有名なのは越後の佐渡との交易港であった出雲崎

良寛記念館から見た街並み

出雲崎辺りは間口の広さによって税金が決まっていた。

関もそうだろうか。何時の時代もお上は遠慮無く召し上げる。下々はそれに対応。それなりの町になるのだろう。

越後に入ると妻入りになるのかな・・・・もっと詳しく知りたいな。

新潟県糸魚川市市振 芭蕉さんの「一つ屋に遊女・・・・」の宿場町

新潟県糸魚川市市振

越中と越後の境・親知らずの西側

この町の町並みは妻入りが地図で見ると残っているのかな。

越前・越中で町屋は平入りで奥行きの長い建て方、越後に入ると妻入りの長い棟を持った建て方。

興味深い。

「あほ」「馬鹿」の分布とかうどんとソバとか、長子相続・分家相続などの日本の東西を分ける文化園の影響か?

越中と越後の境・親知らずの西側

この町の町並みは妻入りが地図で見ると残っているのかな。

越前・越中で町屋は平入りで奥行きの長い建て方、越後に入ると妻入りの長い棟を持った建て方。

興味深い。

「あほ」「馬鹿」の分布とかうどんとソバとか、長子相続・分家相続などの日本の東西を分ける文化園の影響か?

面白い所では越前福井県三国港の昔お屋敷の観光案内所の妻入りなのだが出入り口を広くするため平入を付けてT型にしている。写真が無かったのでグーグルさんのを利用させてもらいました。屋根の形で想像してください。

(写真の建物は観光案内所・形式名を聞いたのだが忘れてしまった。)

風土と言う本があるらしい、その地域の自然環境が住む人たちの生活に影響を与えている。建造物などにその影響が見えます。旅をしているとその様な建物を見ると嬉しい。

その他

伊根の船屋、ご存じ京都の丹後地方。

浜に面して船の出し入れの妻入り二階建て、山際の道路は通常の平入りが多い。平地が少ないせいかな。

平地の少ない島の家。瀬戸内海松山市沖の二神島

神奈川大学常民文化研究所の研究が進んでいる。

(常民文化研の資料より)

中庭園の形式を取っている。人口密度が高い事への対応。

そう言えばヨーロッパの都市部では中庭園の形式が多いらしい。

日本全国、寄棟の総二階で庇が無く小さな窓の家並が続く新しい住宅地、近代の合理的な建物。風に乗ってカレーの匂いがする街、そんなのが多くなりました。何処へ行っても同じ家並み・・・残念。