晴天で暖かったので今季三度目の小村井梅園訪問です。遅れている開花もだいぶ進んできました。 土日はテントでいろいと催し物があったようですが、月曜日なのでテントは寝ていました。

土日はテントでいろいと催し物があったようですが、月曜日なのでテントは寝ていました。

小村井梅園は小村井香取神社に併設されています。

境内の外から撮っています。

鳥居の奥に見えます。

鳥居の奥に見えます。

近づいてみると、

手前の赤い花は「紅千鳥」と書かれています。いろんな品種の梅の木があります。

手前の赤い花は「紅千鳥」と書かれています。いろんな品種の梅の木があります。

ボリューム感のある梅が見られます。 呉服枝垂も立派です。まだ5-6分咲きというところでしょうか。

呉服枝垂も立派です。まだ5-6分咲きというところでしょうか。 こちらは綾服枝垂とあります。

こちらは綾服枝垂とあります。

なんとなくカマキリを思い浮かべるような風情の梅の木です。

なんとなくカマキリを思い浮かべるような風情の梅の木です。

梅の花の間から東京スカイツリーです。

社務所前の梅です。

玉牡丹と呉服枝垂が重なっています。

玉牡丹と呉服枝垂が重なっています。

梅園の中に入ります。

八重松島です。 梅園の中の呉服枝垂です。

梅園の中の呉服枝垂です。

こちらは緋の司 。

。 緋の司は濃いピンクです。

緋の司は濃いピンクです。 夫婦枝垂

夫婦枝垂

梅園の中の花はまだ3-4分咲きというところです。梅園は2月末から3月初めが見ごろになるでしょうか。

ツバキが一株ありました。

こちらは小村井香取神社の社殿です 。

。

★ランドマーク小村井香取神社:小村井香取神社は、永萬元年(1165)の葛西御厨の文書、応永5年(1398)の葛西御厨注文等に鎮守村名が記載されていることから、平安時代末期に千葉県香取郡から移住・開拓した人々の氏神として創建したといわれます。江戸時代には、東隣に作られた小村井梅園が盛況で、将軍家の御成りもあったといいますが、明治43年の大水で廃園となりました。梅園は平成六年(1994)に、小村井香取神社の境内の一画に「小村井梅屋敷梅園」を再現し、85種類、120本の梅の木が植栽されています。

摂社の諏訪神社です。

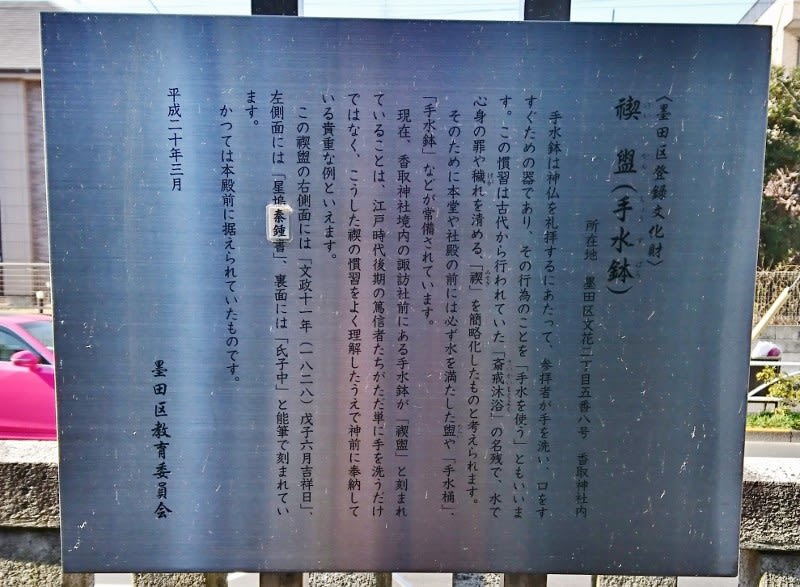

墨田区の登録文化財の禊盤(手水鉢)です。

★禊盤(手水鉢):手水鉢は神仏を礼拝するにあたって、参拝者が手を洗い、口をすすぐための器であり、その行為のことを「手水を使う」ともいいます。この習慣は古代から行われていた「斎戒沐浴」の名残で、水で心身の罪や穢れを清める、「禊」を簡略化したものと考えられます。

そのために本堂や社殿の前には必ず水を満たした盥や「手水桶」「手水鉢」などが常備されています。

現在化鳥神社境内の諏訪社前にある手水鉢が「禊盥」と刻まれていることは、江戸時代後期の篤信社たちがただ単に手を洗うだけではなく、こうした禊の習慣をよく理解したうえで神前に奉納している貴重な例といえます。

この禊盥の右側面には「文政11年(1828)戌子6月吉祥日」、左側面には「星塢奏鐘書」、裏面には「氏子中」と能筆で刻まれています。

かつては本殿前に据えられていたものです。

平成20年3月墨田区教育委員会

神楽殿です。