御茶ノ水の駅側にある脊柱管狭窄症を手術した病院に3か月に1回検診に行きます。痛み止めの薬など3か月分をリックいっぱいにもらってきます。帰りがけに水道橋駅まで歩いて行き周辺を散策しました。 病院から水道橋に向かった下り坂の線路側に案内板があったので、道路を渡って見に行きました。

病院から水道橋に向かった下り坂の線路側に案内板があったので、道路を渡って見に行きました。

思わぬものが立っていました。神田上水懸樋跡の案内でした。神田川の反対側にあると思っていましたが、ここにもありました。

★ランドマーク神田上水掛樋跡: 神田上水は、井の頭・善福寺・妙正寺池を水源として小石川の大洗堰で分水、水戸藩邸内を経てこの位置で神田川を掛樋で渡り、江戸北東部の市街地に給水しました。人口の密集する江戸の下町は、埋立地が多く、井戸を掘っても良質な水を得られませんでした。徳川家康は、江戸入府に先立ち家臣の大久保藤五郎に命じて水道の開発にあたらせ、これが神田上水のもとになったようです。

江戸時代この辺りには、江戸の上水の一つである神田上水が通り、また神田川を越えるための懸樋が設けられていました。

神田上水は、江戸で最も早く整備された上水といわれます。徳川家康は、江戸への入府に先立って家臣の大久保藤五郎に上水の開鑿を命じ、大久保藤五郎は慶長年間(1596~1615)に神田上水の整備に着手します。井の頭池・善福寺池・妙正寺池からの水を集めて現在の文京区関口あたりで堰を設けて上水を分水し、余水は神田川として流しました。

上水は、小日向台から小石川後楽園を通り、神田川に達します。神田川を越えるため、水道橋の少し下流から、この辺りへ懸樋で渡したといいます。

上水は、この先は埋樋で供給されました。供給範囲は、南は京橋川、東は永代橋より大川(隅田川)以西、北は神田川、西は大手町から一橋外までといわれます。この一帯は埋め立てられた場所が多く、井戸を掘っても良い水が得られなかったようです。懸樋は、万治年間(1658~1661)に架け替えられたため、俗に万年樋と呼ばれました。

昭和51年3月設置 千代田区教育委員会

案内板と神田川の間には中央線の線路があります。森のように見えるところが対岸になります。

御茶ノ水方面

水道橋方面です。

この坂を下って神田川に向かいます。

今の水道橋から神田川の上流を見ています。

下流御茶ノ水方面です。

下流御茶ノ水方面です。

水道橋の所に由来の碑があります。

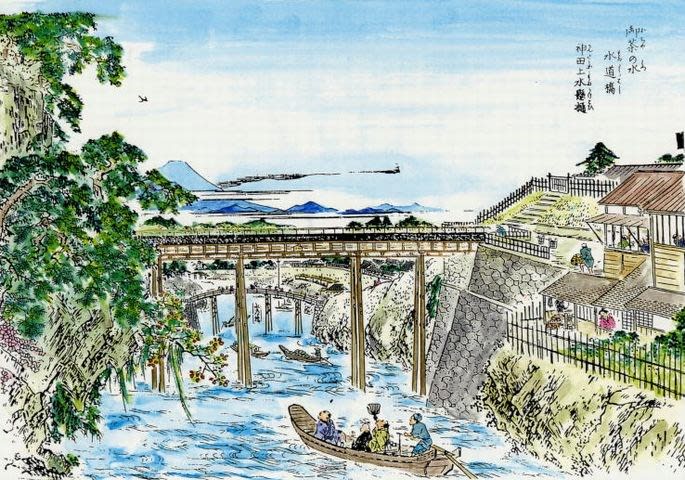

描かれているのは江戸名所図会の御茶の水 水道橋 神田上水懸樋です。

御茶ノ水方面(下流)にむかい坂を昇ります。 振り返って今の水道橋を見ています。

振り返って今の水道橋を見ています。

坂の途中に 神田上水の碑があります。

神田上水の碑があります。

★ランドマーク神田上水:神田上水は、井の頭池の湧水を水源とする江戸時代初期につくられた日本最古の都市水道です。

文京区関口に堰を設けて上水を取り入れ、小日向台下の裾をとおり小石川後楽園の中をぬけ、水道橋の東側で神田川を掛樋(かけひ)でわたし神田・日本橋方面に給水されていました。 文京区土木部公園緑地課

ちょうどこのあたりが神田川と神田上水が交差する場所だったようです。さらに下流には

御茶ノ水の分水路の碑、これは「神田川分水路事業」の一環で建設されたものです。

その上(下流)のところに 神田上水懸樋(掛樋)跡の碑がありました。対岸に中央総武線の電車が見えます。

神田上水懸樋(掛樋)跡の碑がありました。対岸に中央総武線の電車が見えます。

★『神田上水懸樋(掛樋)跡』 文京区長 遠藤正則 書(所在地 文京区本郷)

江戸時代、神田川に木製の樋を架け神田上水の水を通し、神田、日本橋方面に給水していました。明治34年(1901)まで、江戸・東京市民に飲み水を供給し続け、日本最古の都市水道として、大きな役割を果たしました。

この樋は、懸樋(掛樋)と呼ばれ、この辺りに架けられていました。

この絵は、江戸時代に描かれたもので、この辺りののどかな風情が感じられます。平成8年(1996)3月 東京都文京区

江戸名所図会の塗り絵「わたし彩(いろ)大人の塗り絵」より神田川の先に富士山が見えています。

江戸名所図会の塗り絵「わたし彩(いろ)大人の塗り絵」より神田川の先に富士山が見えています。

今はビルに囲まれていて遠くは見えません。

浮世絵ではたくさん取り上げられています。

歌川 広重 2代 東都三十六景 お茶の水 です。

歌川 広重 2代 東都三十六景 お茶の水 です。

広重 富士三十六景 東都御茶の水 富士が中心です。

広重 富士三十六景 東都御茶の水 富士が中心です。

広重 富士三十六景 東都御茶の水 です。

広重 名所江戸百景 水道橋駿河台

広重 名所江戸百景 水道橋駿河台

この絵の下の橋が今の水道橋の所のようです。こんなのもありました。

江戸図屏風・右隻第6扇中上(神田、神田川、水道橋、吉祥寺、高林寺御茶水)

水道橋と思われるところに懸樋が見えます。

矢印のある上の図はhttp://hiroshige100.blog91.fc2.com/blog-entry-71.htmlさんからのものです。

こちらの切絵図では水道橋と懸樋(上水樋)が別に描かれています。