東京都リハビリテーション病院に外来でリハビリに自転車で行ってきました。11時30分ころにリハビリが終了したので、少し周辺を散策してみました。まず病院の裏手に出て、隅田川が水門で荒川に続く場所に寄ってみました。

右手が水門につながっています。見えてる橋は川の手通りに架かる橋です。そこに行ってみます。

下流を見ると水神大橋や東京スカイツリーが見えます。

下流を見ると水神大橋や東京スカイツリーが見えます。

川の手通りの橋のところの河川は千住大川端公園になっており、皐月が満開でした。

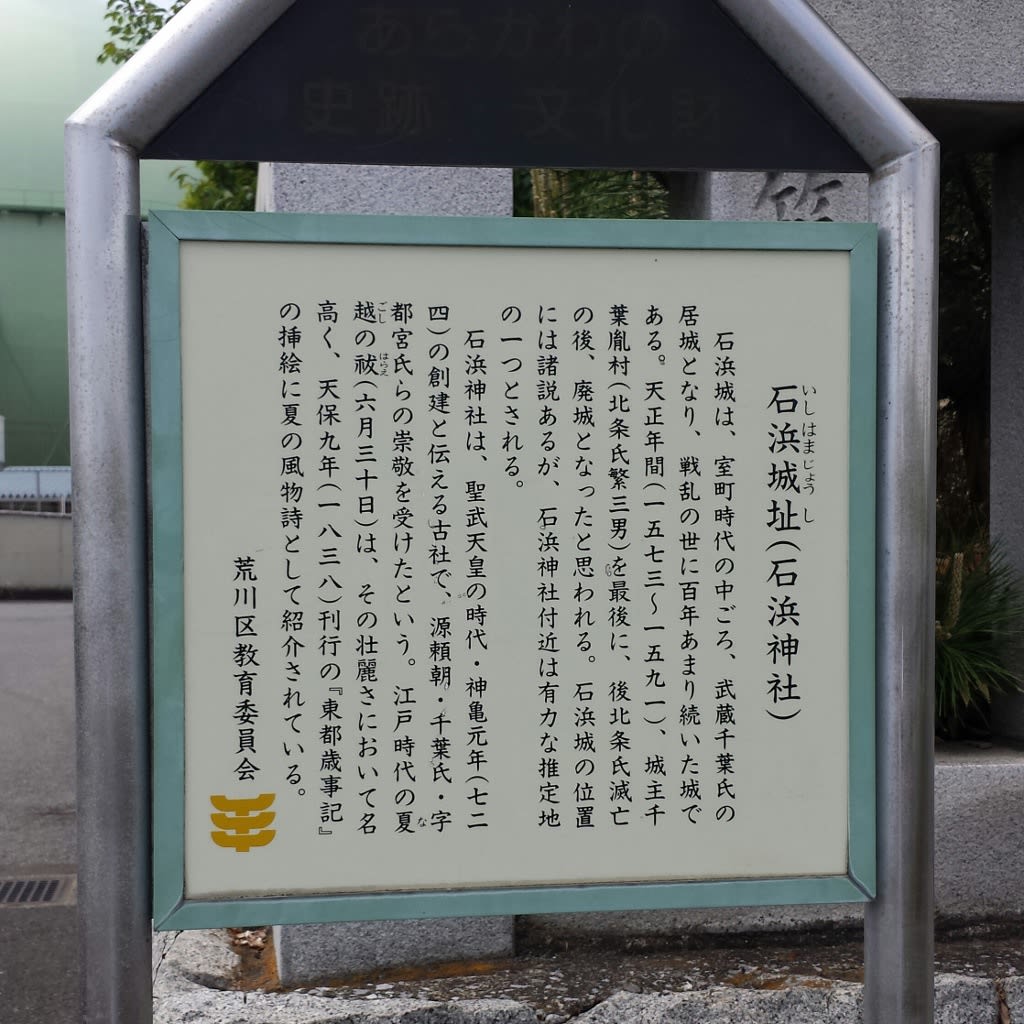

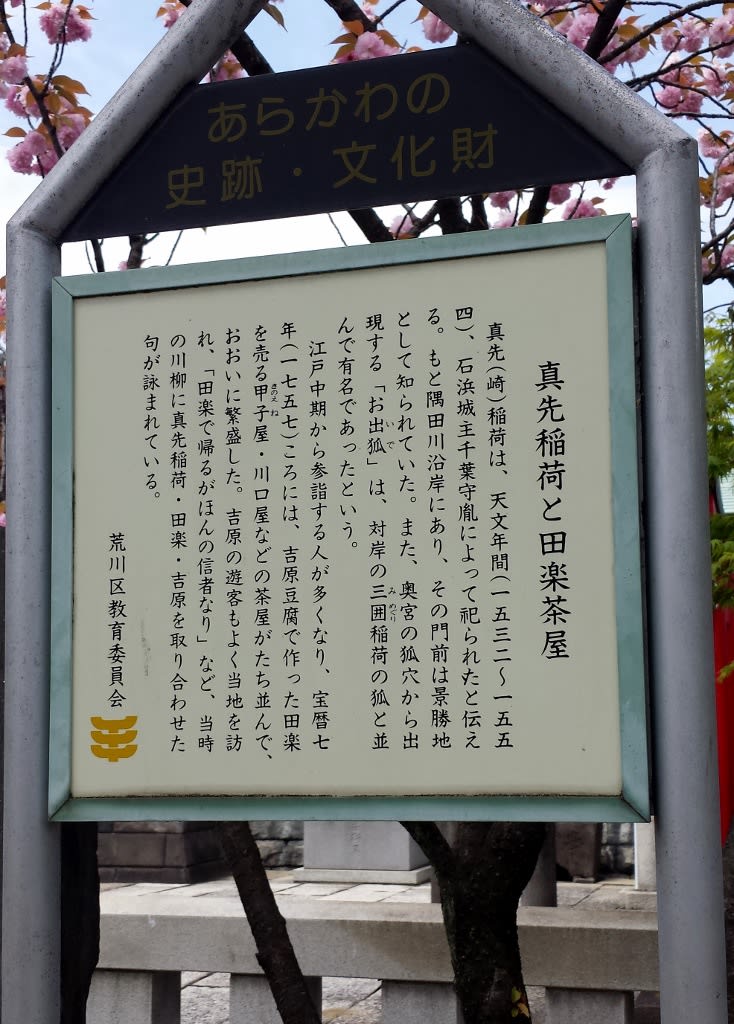

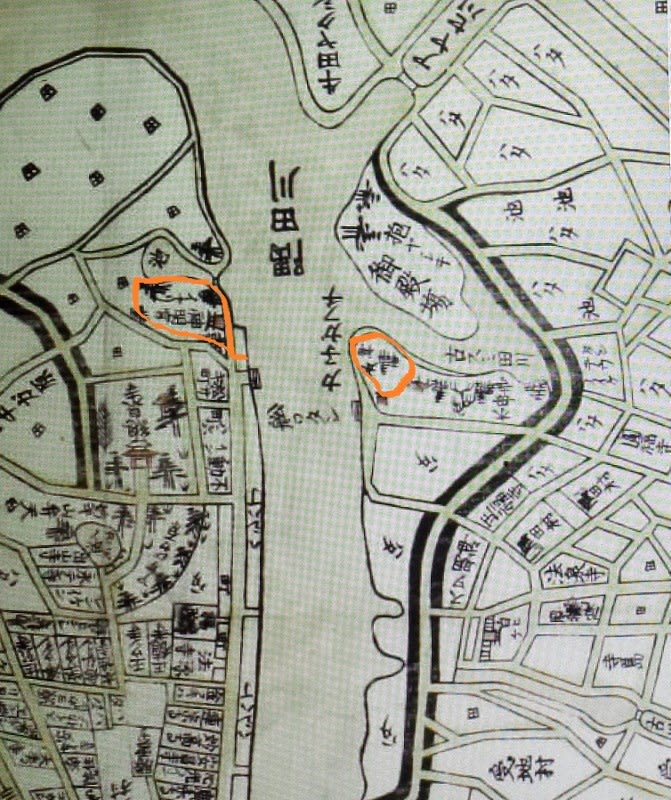

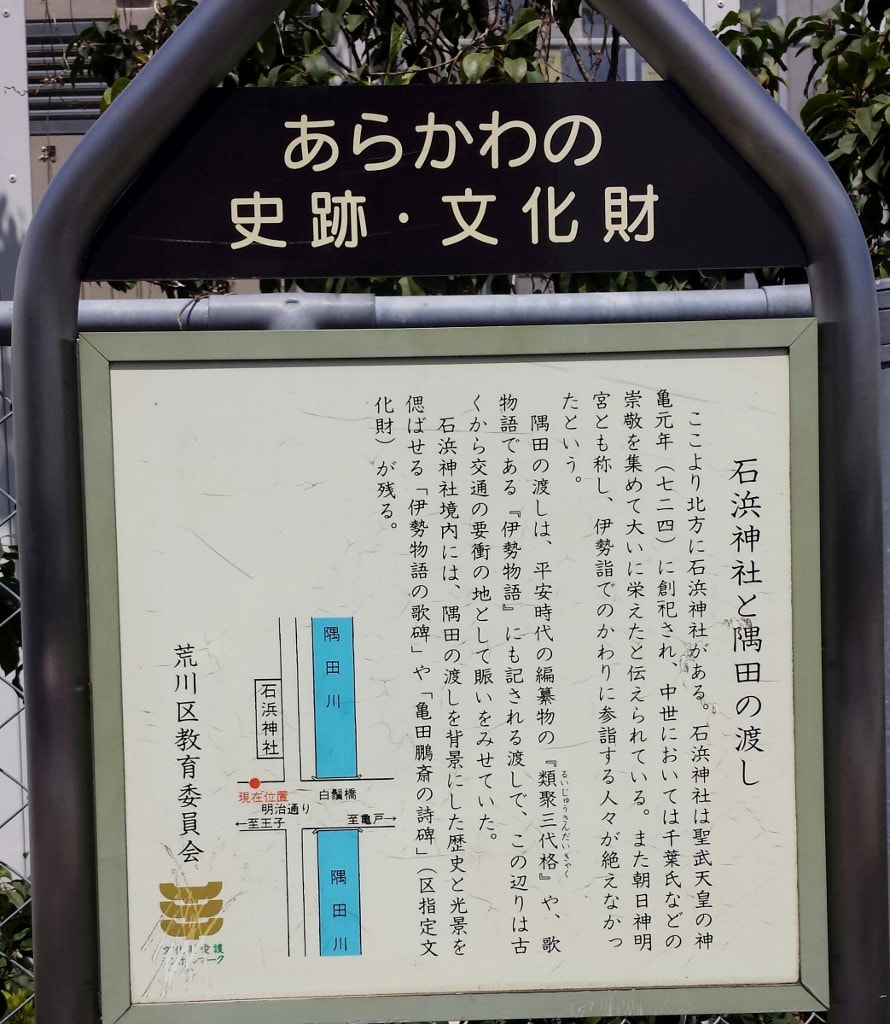

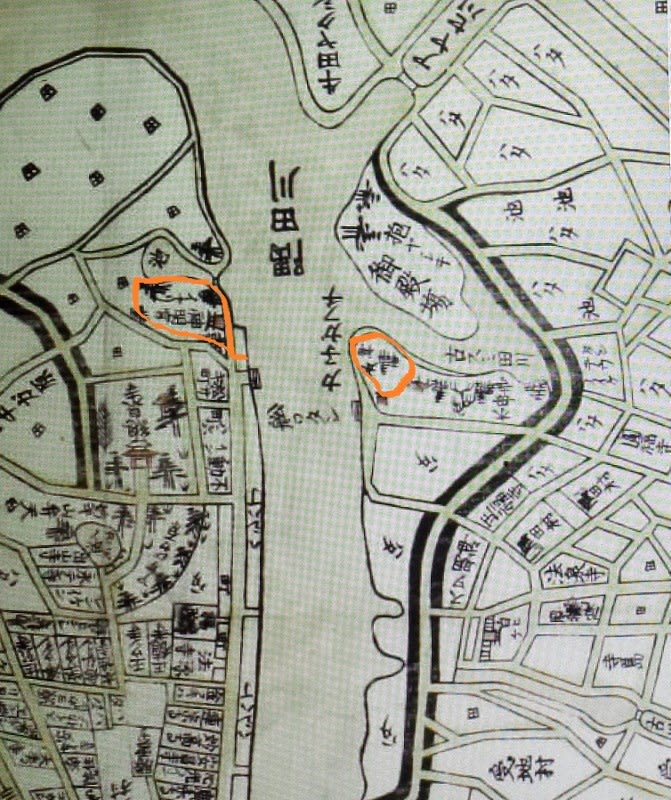

先ほどいたところを逆に見ています。1800年代の古地図があります。御殿場というところにリハビリ病院は建っています。船ワタシと書いてあるところが白髭橋、神明宮イナリと書いてあるところが石浜神社になっているようです。

汐入のスーパー堤防を下流に向かっていくと

水神大橋のところに、リハビリ病院が見えます。

白髭橋とツリーです。

白髭橋とツリーです。

ユリカモメ(都鳥)です。

ユリカモメ(都鳥)です。

川と反対側に神社が見えたので寄ってみました。

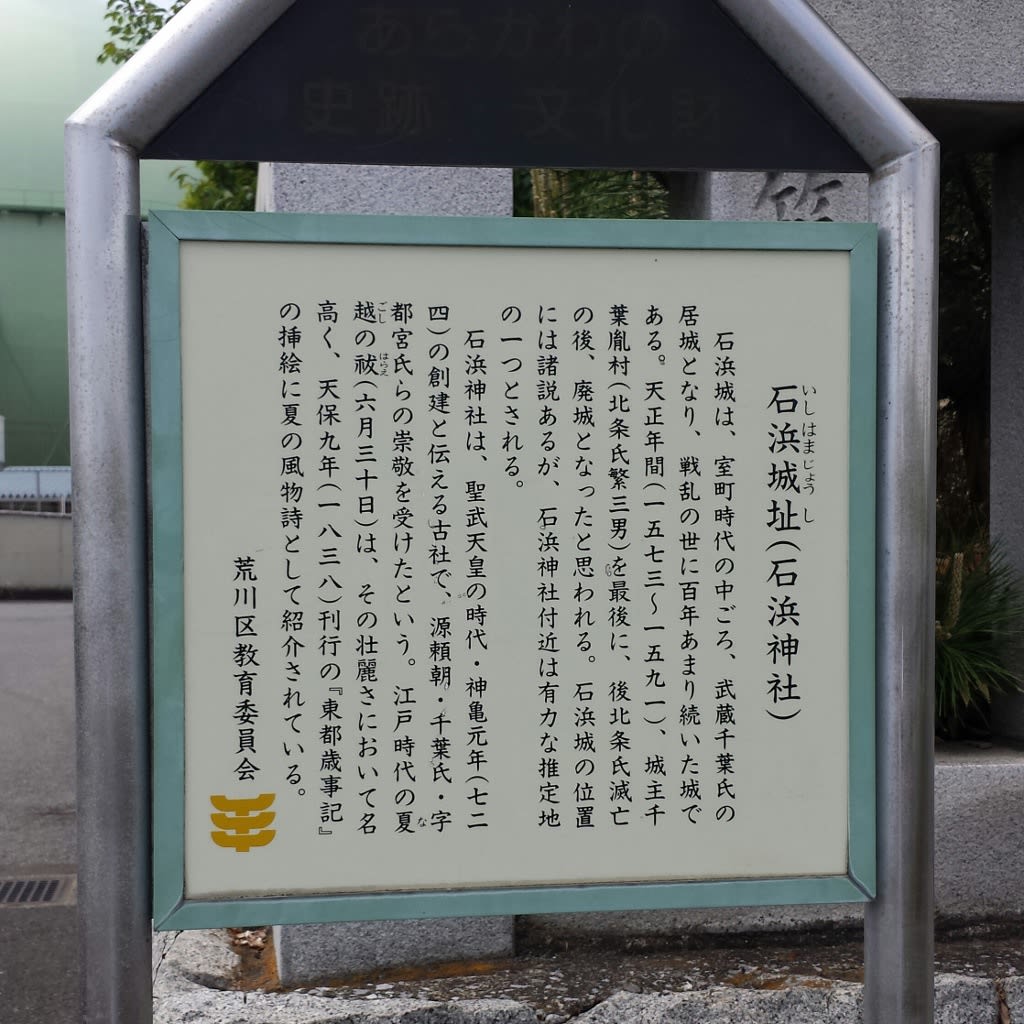

石浜神社です。

左は大鳥居:第一鳥居(参道入口手前)は、安永8年(1780)、麁香様の開帳の年に建立。笠木(横柱の上部のもの)のカマボコ型様式は、神明造りには珍しいものです。

第二鳥居は、寛延2年(1749)の建立。柱に刻まれている山川、高木は橋場の名主の名。様式で額束(がくづか:横柱の中央にある短い支柱)のある型は、神明造りでは珍しいとされます。

拝殿

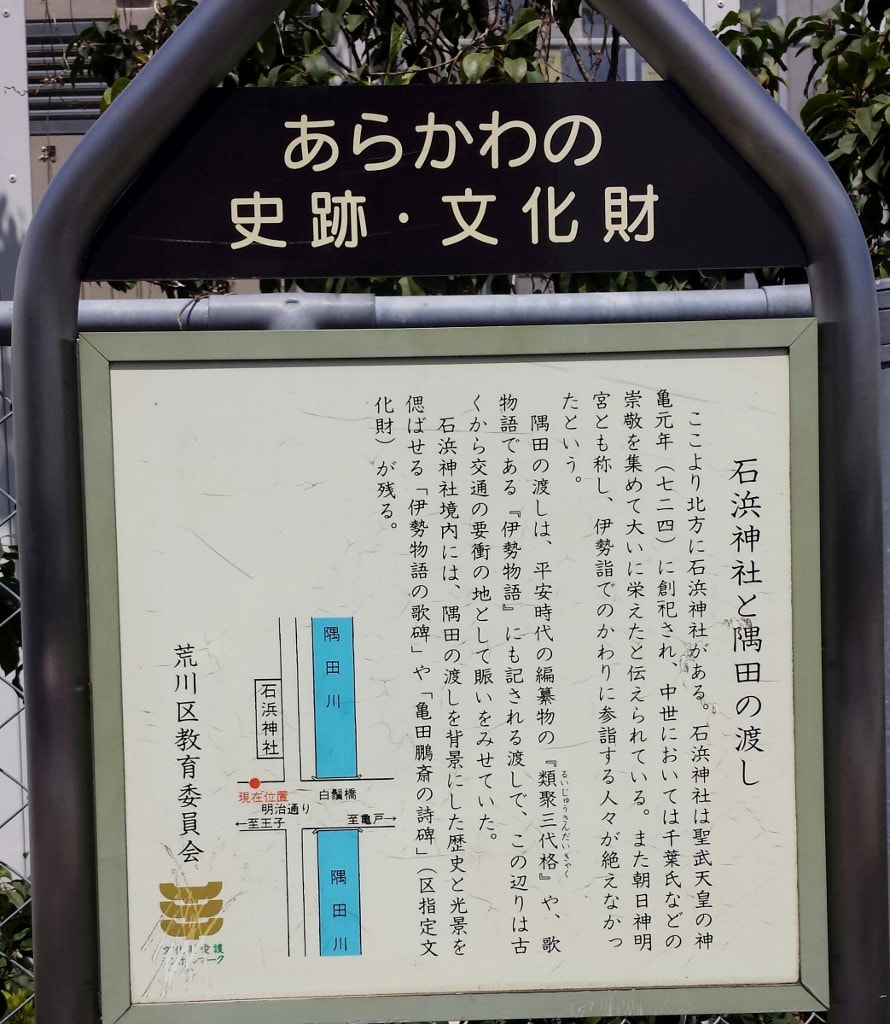

★ランドマーク石浜神社:荒川区の紹介では「神亀元年(724)、聖武天皇の命によって創建されたと伝えられます。以来1280年余の歴史があります。

源頼朝・千葉氏・宇都宮氏らの崇拝を受けたと言われます。参道にある第一鳥居(参道入り口手前)は、安永8年(1779)に、第二鳥居(参道の奥)は、寛延2年(1749)に建立されました。神明造りと言われる建築様式で、それぞれ区の有形文化財に登録されています。

また、境内には、平安時代の歌物語として知られる「伊勢物語」の東下りの段の一節「むさしの国と下総国とのさかひにいと大きなる河あり・・・名にしおはゞいざことゝはん都鳥わか思ふ人はありやなしやと」が刻まれた歌碑があります。

平成28年は、神幸祭です。」となっています。

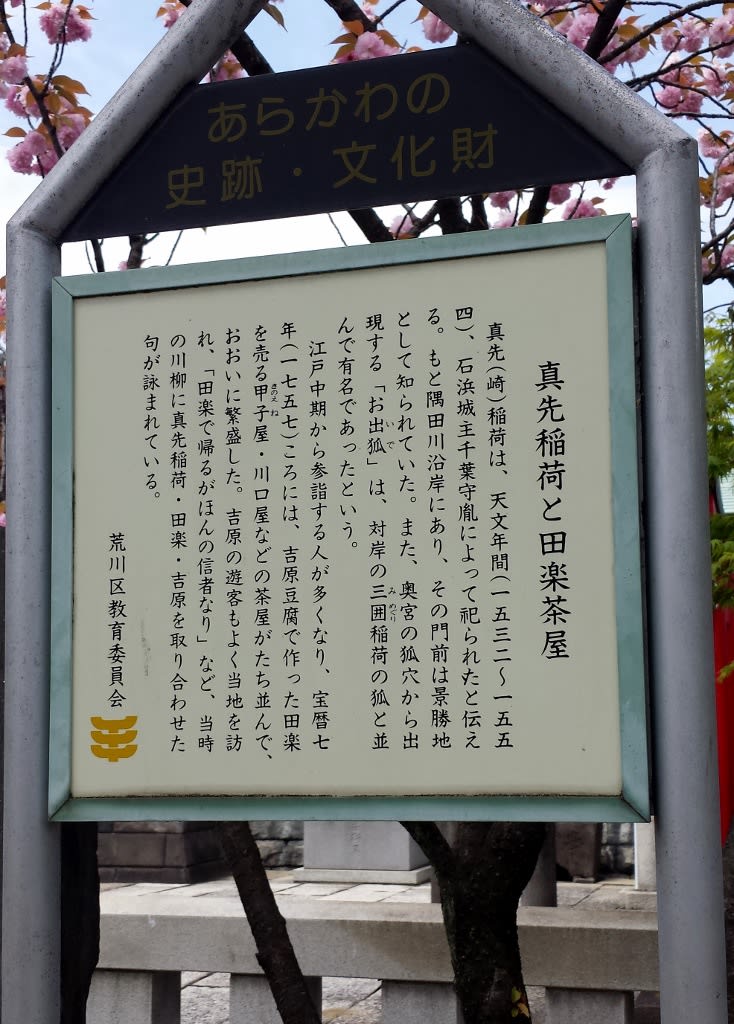

最近池波正太郎の鬼平犯科帳ゆかりの場所を見て回っていますが、「剣客商売」の秋山大二郎の道場は石浜神明宮と真崎稲荷社の西側の丘の一角にあることになっています。

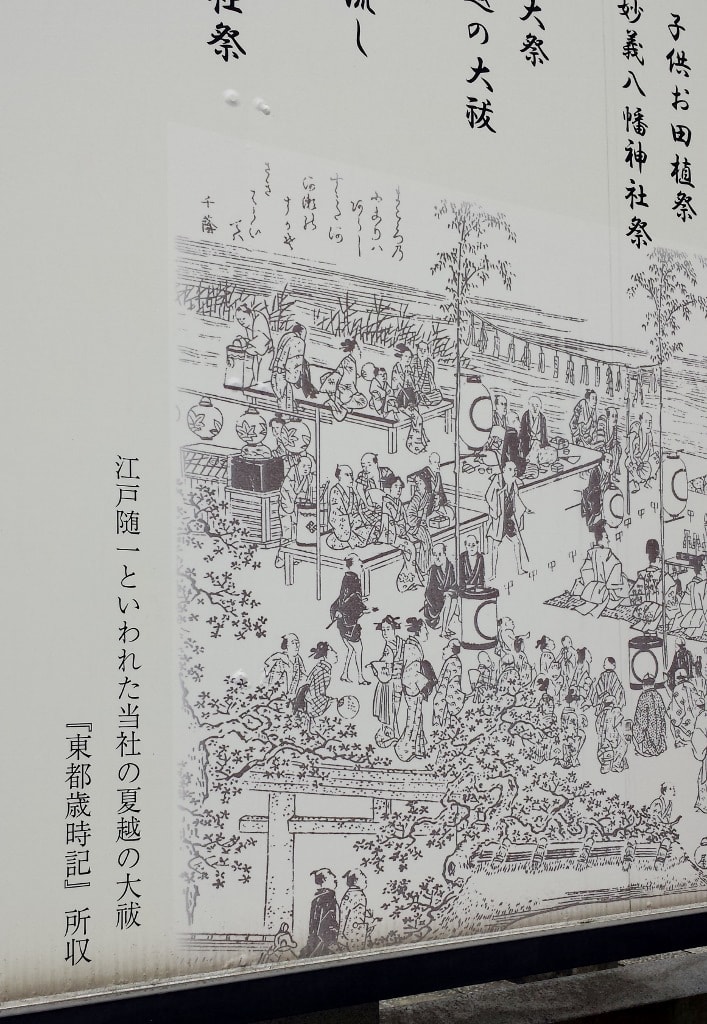

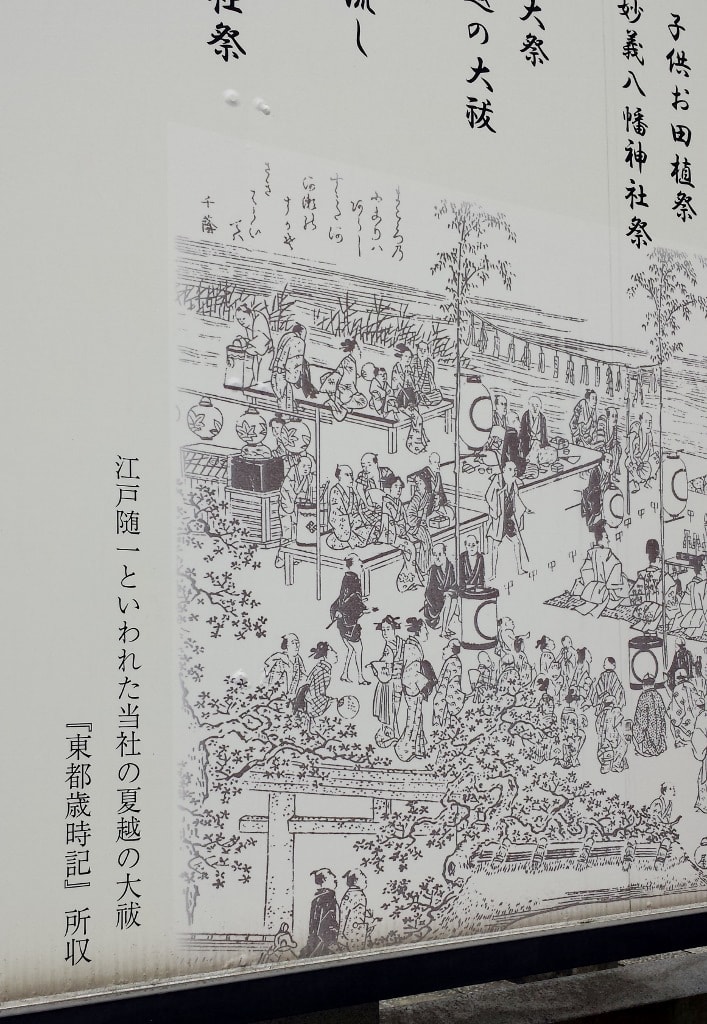

源頼朝の奥州征討に際しての社殿の寄進、蒙古襲来の折、鎌倉将軍家のお取次ぎによる必勝祈念の為の官幣のご奉納など大社として発展。江戸近世には社運さらに栄え、なかでも「夏越の大祓」は、江戸随一と称されたそうです。

大工祖神は麁香様(あらかさま)のこと。本碑は鹿香神社に寄せる職方信仰の象徴です。安政4年(1857)真先稲荷5回目の開帳の年に建立。

庚申塚

富士遙拝所脇に3塔あり、いずれも元禄の前後、江戸の庚申塔ブームに近い頃の塚だそうです。

富士遙拝所脇に3塔あり、いずれも元禄の前後、江戸の庚申塔ブームに近い頃の塚だそうです。

富士遙拝所:宝暦8年(1758)の建立。当時普及を見た富士信仰・講の記念の一つです。

広重 名所江戸百景 真崎辺より水神の森内川関屋の里を見る図

広重 名所江戸百景 真崎辺より水神の森内川関屋の里を見る図

江戸後期、招来稲荷社繁栄の頃の狐に関する伝えは、この祠にちなむものだそうです。

江戸後期、招来稲荷社繁栄の頃の狐に関する伝えは、この祠にちなむものだそうです。

少し行った白髭橋のところに案内がありました。

広重 東都名所図絵隅田川渡しの図

広重 東都名所図絵隅田川渡しの図

隅田川の両岸は多くの錦絵で描かれています。

こちらは手前の三囲神社から待乳山聖天・今戸橋を見ている雪化粧風景です。 広重 銀世界東十二景

広重 銀世界東十二景

隅田川両川岸一目の月

境内は満員のお客さんでした。杖をついては歩けないので、東の入り口から入ったところだけ撮ってきました。

境内は満員のお客さんでした。杖をついては歩けないので、東の入り口から入ったところだけ撮ってきました。 この位置に移動するにも待って撮りました。4月20日にも来ていますがその時は

この位置に移動するにも待って撮りました。4月20日にも来ていますがその時は 閑散としていました。

閑散としていました。

出店が出ているので正面からは撮れませんでした。

出店が出ているので正面からは撮れませんでした。

牡丹ですが、

牡丹ですが、 こちらは色の混じった珍しいものでした。

こちらは色の混じった珍しいものでした。 藤棚もありました。

藤棚もありました。 ひめうつぎと書いてありました。

ひめうつぎと書いてありました。

コデマリ

コデマリ

あちこちに咲いています。

あちこちに咲いています。 紫のツユクサです。

紫のツユクサです。

スカイツリーを背景にできました。

スカイツリーを背景にできました。

隅田川七福神の福禄寿尊でした。

隅田川七福神の福禄寿尊でした。

藤はまだまばらですが木によってはかなり咲いていました。

藤はまだまばらですが木によってはかなり咲いていました。 亀戸の藤は浮世絵でも取り上げられています。

亀戸の藤は浮世絵でも取り上げられています。

境内を一周して藤の花を撮ってみました。

境内を一周して藤の花を撮ってみました。

最初の太鼓橋です。

最初の太鼓橋です。

下流を見ると水神大橋や東京スカイツリーが見えます。

下流を見ると水神大橋や東京スカイツリーが見えます。

白髭橋とツリーです。

白髭橋とツリーです。 ユリカモメ(都鳥)です。

ユリカモメ(都鳥)です。

富士遙拝所脇に3塔あり、いずれも元禄の前後、江戸の庚申塔ブームに近い頃の塚だそうです。

富士遙拝所脇に3塔あり、いずれも元禄の前後、江戸の庚申塔ブームに近い頃の塚だそうです。

広重 名所江戸百景 真崎辺より水神の森内川関屋の里を見る図

広重 名所江戸百景 真崎辺より水神の森内川関屋の里を見る図

江戸後期、招来稲荷社繁栄の頃の狐に関する伝えは、この祠にちなむものだそうです。

江戸後期、招来稲荷社繁栄の頃の狐に関する伝えは、この祠にちなむものだそうです。

広重 東都名所図絵隅田川渡しの図

広重 東都名所図絵隅田川渡しの図

広重

広重

途中にこんな所がありました。いつのまにか江東区に入っていました。

途中にこんな所がありました。いつのまにか江東区に入っていました。

というのもマンションの玄関にありました。

というのもマンションの玄関にありました。

ここも見て見ました。吉良邸跡です。

ここも見て見ました。吉良邸跡です。 東京都慰霊堂は、大正12年(1923)9月1日に発生した、関東大震災による遭難者(約58,000人)の御遺骨を納めるための霊堂として、東京市内で最も被害の大きかった被服廠跡(現在東京都横網町公園)に昭和5年に建てられました。慰霊堂の設計は、築地本願寺や湯島聖堂を手がけた伊東忠太氏(1867~1954)によるものです。

東京都慰霊堂は、大正12年(1923)9月1日に発生した、関東大震災による遭難者(約58,000人)の御遺骨を納めるための霊堂として、東京市内で最も被害の大きかった被服廠跡(現在東京都横網町公園)に昭和5年に建てられました。慰霊堂の設計は、築地本願寺や湯島聖堂を手がけた伊東忠太氏(1867~1954)によるものです。