長井橋を渡って坂下袋原台地に行ってきました

袋原は会津坂下町の西部長井の北側で大正時代(1912-1926)まで阿賀川が大きく蛇行迂回して流れていた流路の内側の袋状の台地です。東西2.3km、南北1.6km、200ヘクタールの広さがあります。

私は50年ほど昔一度袋原を訪れたがあります。記憶は定かではありませんけど大きな流れの阿賀川に架かる吊り橋を渡って行ったこと、そして袋原の台地は深い森と原野の中に開拓された畑地が散在する場所だったことなどが思い出されます。

近頃会津坂下発長井袋原行きのバスを見かけます。町の子どもたちの数が激減して7校あった小学校が2校に統合され幼稚園や小学校の子どもや中学生のスクールバスとして運行されるようになったんでしょうね。

あの森と原野の中に開墾された畑地が散在していた袋原の今はどうなっているんだろうか行って見たいと思ったんです。阿賀川に架かる長井橋のたもとまで車で行ってあとは徒歩で散策することにしました。

阿賀川をわたって袋原に行く橋はかつてはゆらゆら揺れる吊橋でしたけど今はこんなりっぱな赤い永久橋に変わっていました。欄干が小さくて阿賀川に高くかかる橋は高所恐怖症の私にはちょっと怖かったんですけど欄干に近寄って川の上流と下流を見てみました。

川の上流です

川の下流です

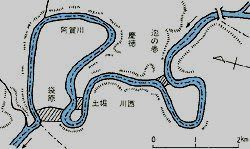

広い川幅の阿賀川の流れが直線的にとうとうと流れています。この雄大で直線的に流れている阿賀川の部分を捷水路(ショートカット)と呼ばれています。この捷水路が開鑿されたことにより袋原台地を大きく迂回して流れていた阿賀川の6kmの流れが500mに短縮されたのです。

会津盆地を流れ下って来た阿河川の下流にはこの袋原巻(6km)のほかに土堀巻(1.1km)泡の巻(3km)と呼ばれる大きく蛇行迂回して流れている場所があって豪雨があるとこの部分で流れが滞って上流の青津・宇内・大上・八日沢の集落は湛水洪水になり苦しんでいました。

国(内務省)はその湛水洪水をなくすために大正10年(1921)から昭和13年(1938)まで17年の歳月をかけてそれらの巻の捷水路工事を完成し湛水洪水を解消することが出来ました。

当時は今のような土木工事の重機などありません。ほとんどが人力で行われたのだと思います。先人たちの苦労が偲ばれます。でも昭和に入ると「タワーエキスクカベーター」と呼ばれる重機が導入され工事が捗ったといわれております。

写真が小さくてよくわかりませんけど、レールの上を移動していますね。長いタワーアームみたいなもので崖を掘削しているみたいです。煙突から黒い煙を出しています。SLみたいに石炭を焚いての蒸気外燃機関が動力だったのかもしれませんね。

長井橋を渡って袋原台地への坂道の脇に大きな胡桃の木の緑が茂っていました。これを見て私は袋原はやっぱり森と原野の中に開墾された畑地が散在する場所なんだろうなと思いました。

でも袋原台地への坂道を上り切って私は目を見張りました。袋原の台地は見渡す限り耕され開かれた畑地でした。林や原野を開墾した時に出た石積みなど全くありません。広い畑地のあちこちにはソバの種の落ちこぼれが発芽し成長したんでしょうね小さなソバがあちこちに生えていました。おそらく8月にはこの広い畑地に秋ソバの種がまかれ、9月にはコンバインで刈りとられるんでしょうね。見渡す限りの美しいソバの花見事だろうと思います。8月末には来て撮らなければと楽しみに思いました。

この畑地の中を通る片側一車線の立派な舗装道路を1kmほど行くとまた驚いてしまいました。50年前林や原野の中に散在していた畑地は見渡す限りの緑の水田に変わっていたのです。私はこれは別の世界、夢の袋原に来たんだと思いました。

ここは集落はずれの圃場の眺めです。遠くに見える山並みの下に袋原台地をめぐる旧阿賀川の河川の跡があるんです。

私は狐につまされた気持ちになりました。袋原台地は旧阿賀川と新しい阿賀川捷水路に囲まれた陸の孤島の台地です。広い台地ですから泉も小さな沢もあるとは思いますけどそれによってこの広い水田を潤すこは不可能におもいました。管理された用水堀には豊かな水が溢れ流れていました。この豊かな水はどこから流れて来るんだろうと不思議でなりませんでした。

私は2時間近く袋原のあちこちを散策して廻りました。そして畑地でお仕事をしていらっしゃる女の方にお会いしました。とても明るく気さくな方でいろんなことを親切に教えてくださいました。

「袋原ってすごく広い水田地帯ですね。驚きました」という私にその方は「40年ほど前まではここは山だったんですよ」とおっしゃいました。(それはこの場所は平らな地帯ではなくおうとつがいっぱいの林や森のある原野だったといううことだと思います。私が50年ほど前に訪れた時はそのような原野に開墾された畑地が散在する場所でしたから。)

そして35年前頃から袋原台地の北側の旧阿賀川に新しく袋原大橋ができその橋の袂に大きな用水ポンプが設置され水利の便が極めて悪かった袋原に豊かな水が流れるようになり、大規模な水田開発事業が行われこのように広く豊かな水田地帯になったなどと話されました。そうお話なさる女のかたは嬉しそうで誇らしげにさえ見ました。

袋原大橋は徒歩で20分もあれば行けるとのことでしたので行って見ました。旧阿賀川に架かる158mもある大きな橋でした。

袋原大橋から眺めた旧阿賀川の下流です。今は流れを止めて大きな湖沼になっています。左下に揚水ポンプの小屋が見えます。

50年前私が訪れて時は袋原はゆらゆら揺れる吊り橋で長井地区とつながれている陸の孤島でしたけど、今は喜多方市や山都町から袋原大橋を渡り豊かな水田地帯を通って長井橋を渡り坂下町方面に通じる片側一車線の大事な交通路なっているんです。かつて陸の孤島と言われていた袋原の今は開かれた明るい場所に変わっていました。

帰り道、袋原のお墓を訪れて見ました。いずれも新しいお墓ばかりでい古い墓石はありません。そして墓誌を見るとほとんど昭和か平成にお亡くなりなった方ばかりでした。入口の2基のお墓の墓誌がいっぱい記録されていましたが一基は文字に墨が入っておらず光線の加減で文字が読み取れません。もう一基のお墓の墓誌です。

この墓誌によりますと最も古い年代でお亡くなりになった方は大正6年(1917)54歳でお亡くなりになった女の方。ついで大正13年(1924)に亡くなった3歳の女の子。そして昭和5年に78歳でお亡くなりになった男の方です。その後は20年とんで昭和26年66歳でお亡くなりなられた男の方になります。このことから袋原の集落は古い時代に出来た集落ではなくて新しい時代に出来た集落のように私は思いました。

それで会津坂下町史で調べて見ました。

(1)袋原は阿賀川捷水路が完成するまでは長井地区と地続きで、明治初年までは僅かな湧水を利用した小規模の水田と畑地があるばかりで無人の山林原野であった。

(2)明治初年松平容保公に袋原の北部を献上したので農場開拓事業が行われ30家族ほど入植したが次々離農して昭和の初期には大竹家と佐藤家の二家族だけになっていた。

(3)太平洋戦争の戦後昭和20年21年に30数戸が入植し現在に至る。とありました。

袋原は戦後入植された30数戸の方が山林と原野を切り開いて70年、今のように見事な広い畑地と見渡す限りの緑の水田にしたんですね。おそらく汗と苦闘と涙の70年だったろうと思います。あの女の方が「見事に広く豊かな水田地帯ですね」と言う私に誇らしげに「ここは40年前までは山だったんです。」と答えれた気持ちがよく分かります。どうかこの豊かで広い水田地帯の袋原がいつまでも輝いてくれることを願わずにはいられませんでした。

そして9月に再び訪れてあの広い畑地にさくソバの花を撮ることを楽しみにしている私です。

一昔前まで原野だった台地が美田に変わっているなんて、うれしい驚きですね。

埼玉にも似たような地形を田んぼにした「巾着田」があり、観光地になっています。今も昔も、開墾の苦労は大変なものだったでしょうね。

建設機械はトロッコ押しやモッコ担ぎで、当時新制高校の仲間達がアルバイトに参加したのが想いだされます、戦後の子供たちも良く遣ったなーと。

上州の八十爺

私はよくは分かりませんけどあるいは戦後入植された方は中国の東北部満州から引き上げれらた方たちではなかろうかと察しております。満州開拓団の方たちですから開拓のノウハウはお持ちだったんだろうし労苦に耐える力もお持ちだったろうと思います。

巾着田、同じような場所が埼玉にもあるんですね。観光地になっているんですか。

やっぱり同年代戦中戦後のことをご存じ方とは心が通じるとしみじみ思いました。嬉しくてなんどもコメントを読み返しました。ありがとうございました。