漢字を深く学んで行くとある時期で必ず「杮」コケラという字に出会う。

「柿」カキに似ているけど微妙に違う事に気付き、ついつい蘊蓄を傾けてしまう。

因みに「杮」コケラは漢検対象外の漢字である。

柿 かき = 木(部首) + シ(音符)

シ(音符)

杮 こけら = 木(部首) + ハイ(音符)

ハイ(音符)

シ

市イチの立つ場所を示す標識の形。

市イチの立つ場所を示す標識の形。

シを音符に持つ漢字は、

常用 市 シ、いち

常用 姉 シ、あね 正字=

常用 柿 シ、かき 正字=

一級 鬧 ※象形 トウ、ドウ、さわぐ、あらそう (熱鬧、喧鬧)

ハイ

草木がしげり、花のしべが垂れる形に象る。

草木がしげり、花のしべが垂れる形に象る。

ハイを音符に持つ漢字は、

一級 旆 ハイ、はた (大旆、旆旌)

一級 霈 ハイ、おおあめ、さかん (霈然、霈艾の馬)

一級 沛 ハイ、さわ、たおれる (沛然、造次顚沛)

漢検外杮 ハイ、こけら (杮落し)

常用 肺 ハイ、こころ (肺腑)

ここにひとつだけ例外が存在する。

肺の音符は イチである。

イチである。

ただし、常用漢字では イチであるが、旧字では

イチであるが、旧字では ハイとなっている。

ハイとなっている。

字義からいって、肺の音符は「シ」ではなく「ハイ」でなくてはならない。

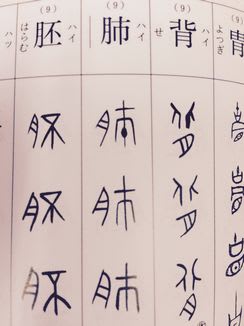

分かりにくいですね。金文を見たところ、

確かに、シではなく、ハイとなっている。

ということは、常用(当用)漢字に整理された時に、シになったのであろうか。

文化庁 当用漢字表(内閣告示第三十二号) 昭和21年11月16日

http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/joho/kakuki/syusen/tosin02/05.html

※よく見えないですね ^^;

常用漢字でシを音符に含んでいる字は、柿と姉だけである。また、常用漢字にはハイを含んだ漢字はなかった。

想像ではあるが、常用漢字が制定された時にシに整理し、肺だけをハイにしたと考える方が自然だ。常用漢字でのシとハイの混乱を避けるためだと思う。なので、常用漢字には、ハイという字は存在しない。ある辞書では、「市シと混同して書かれた」とか「肺は古くから書道では、市シで書かれた」とか書かれているが真意のほどは定かではない。

ハイ

ハイ

長々と書いてきましたが、わたしが言いたかったのは次のことです。

シ

シ

ハイ

ハイ

一級の書き取りで、沛などを書くとき、シと同じ書き方ではなく、縦に一画で下してください。

市みたく、亠 と 巾 の間に空白が出来てしまうと不正解になるかもしれないので。

なんだか、書き順辞典みたくなってきましたね(笑)

「柿」カキに似ているけど微妙に違う事に気付き、ついつい蘊蓄を傾けてしまう。

因みに「杮」コケラは漢検対象外の漢字である。

柿 かき = 木(部首) +

シ(音符)

シ(音符)杮 こけら = 木(部首) +

ハイ(音符)

ハイ(音符)シ

市イチの立つ場所を示す標識の形。

市イチの立つ場所を示す標識の形。シを音符に持つ漢字は、

常用 市 シ、いち

常用 姉 シ、あね 正字=

常用 柿 シ、かき 正字=

一級 鬧 ※象形 トウ、ドウ、さわぐ、あらそう (熱鬧、喧鬧)

ハイ

草木がしげり、花のしべが垂れる形に象る。

草木がしげり、花のしべが垂れる形に象る。ハイを音符に持つ漢字は、

一級 旆 ハイ、はた (大旆、旆旌)

一級 霈 ハイ、おおあめ、さかん (霈然、霈艾の馬)

一級 沛 ハイ、さわ、たおれる (沛然、造次顚沛)

漢検外杮 ハイ、こけら (杮落し)

常用 肺 ハイ、こころ (肺腑)

ここにひとつだけ例外が存在する。

肺の音符は

イチである。

イチである。ただし、常用漢字では

イチであるが、旧字では

イチであるが、旧字では ハイとなっている。

ハイとなっている。字義からいって、肺の音符は「シ」ではなく「ハイ」でなくてはならない。

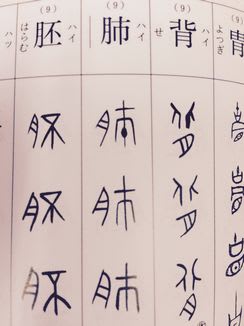

分かりにくいですね。金文を見たところ、

確かに、シではなく、ハイとなっている。

ということは、常用(当用)漢字に整理された時に、シになったのであろうか。

文化庁 当用漢字表(内閣告示第三十二号) 昭和21年11月16日

http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/joho/kakuki/syusen/tosin02/05.html

※よく見えないですね ^^;

常用漢字でシを音符に含んでいる字は、柿と姉だけである。また、常用漢字にはハイを含んだ漢字はなかった。

想像ではあるが、常用漢字が制定された時にシに整理し、肺だけをハイにしたと考える方が自然だ。常用漢字でのシとハイの混乱を避けるためだと思う。なので、常用漢字には、ハイという字は存在しない。ある辞書では、「市シと混同して書かれた」とか「肺は古くから書道では、市シで書かれた」とか書かれているが真意のほどは定かではない。

ハイ

ハイ長々と書いてきましたが、わたしが言いたかったのは次のことです。

シ

シ ハイ

ハイ一級の書き取りで、沛などを書くとき、シと同じ書き方ではなく、縦に一画で下してください。

市みたく、亠 と 巾 の間に空白が出来てしまうと不正解になるかもしれないので。

なんだか、書き順辞典みたくなってきましたね(笑)