三千院の参道をさらに奥に進むと実光院、勝林院、宝泉院と続く。

道の両側に緑が茂り、その間を小さなせせらぎの川が横切る。

とても静かで風情があるエリアだ。

ここ実光院は天台宗の寺院で、勝林院の子院として建立された。

寺紋は細川桜。

後鳥羽天皇・順徳天皇の陵墓である

現大原陵は旧実光院であった。

魚山と号する天台宗の寺院、勝林院。

丹仁(慈覚大師)が唐から持ち帰り、比叡山に伝承した

法義声明の修練道場として、弟子の寂源が

長和2年(1013年)に創建し、後に天台声明の根本道場となった。

声明とはインドで始まったバラモンの学問の一つだ。

文治2年(1186年)に天台宗の顕真が浄土宗宗祖の法然を招き、

専修念仏について論議した「大原問答」が

行なわれた所でもある。

本尊は「証拠の阿弥陀」と呼ばれている。

三千院の参道の一番奥にあるのが宝泉院。

この寺院も天台宗の寺で山号は魚山、大原寺勝林院の

僧坊の1つで天台宗山門跡寺院の1つだ。

「声明目録」を著すなど声明の大家として知られる

宗快法印によって嘉禎年間(1235年頃)に創建された。

ここのお庭は鶴亀庭園。

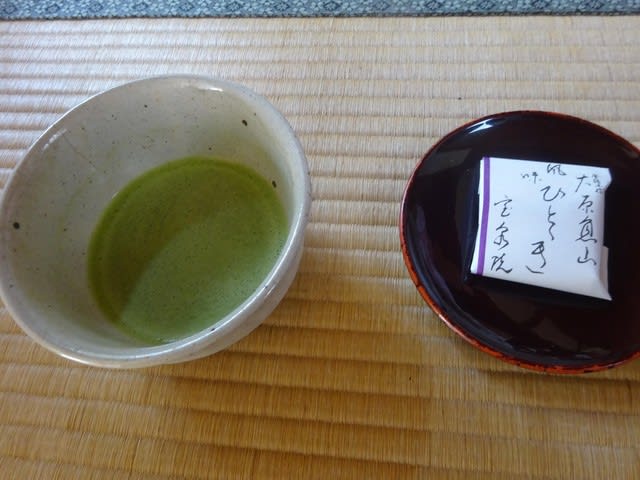

拝観客は、盤桓園・五葉の松の見える座敷に通され、

境内入口で渡されたお抹茶券と交換に

一服の抹茶と茶菓子を供される。

庭園の1つ、盤桓園は「立ち去りがたい」という意味を持ち

書院の柱や鴨居を額に見立てて鑑賞することから

「額縁庭園」という名で親しまれている。

樹齢約700年の五葉松は京都市天然記念物であり

三上山(近江富士)を象ったとされている。

髙浜虚子はこの松を

「大原や 無住の寺の 五葉松」と詠んだ。

天井に血がしみ込んだ血天井。(この写真ではちょっとわかりずらいが)

慶長5年、関ケ原合戦前、徳川の忠臣・鳥居元忠以下

数百名が豊臣の大群と戦い伏見城中で自刃した。

その武将達の霊をなぐさめ、供養のために

自刃した場所のものを天井にして祀ったものである。

2005年(平成17年)3月に枯山水庭園の宝楽園が完成した。

庭園作家の円治(えんや)が造園し、山形県や長野県などから

約300トンの石を運んでいる。

大原には三千院を挟んで二つの小さな川が流れている。

呂川と律川と言い声明の呂(呂旋法)と律(律旋法)に因んで

そう呼ばれている。

呂曲を律旋法で唱誦するとき呂と律の使い分けを

できないことを「呂律(ろれつ)が回らない」と言う。

ろれつが回らないの語源はこの川から来ている。