浄土宗・東光山英勝寺は寛永13年(1636年)というから

江戸時代初期に建立された。

英勝寺尼が開基し、開山は玉峯清因。

尼の父は水戸徳川家初代藩主で水戸光圀の姉だ。

ここは鎌倉唯一の尼寺です。

ところでこの写真、構図的に人力車効いてますよねー。

この仏殿は間口、奥行きともに3間、屋根は寄棟、裳階(もこし)付の建物だ。

軒を飾る子、牛、寅、卯など十二支の装飾彫刻が印象的だ。

初期の江戸城を築城した太田道灌の5代子孫で

徳川家康に仕えたお梶の方(英勝院)が道灌の屋敷跡にこの尼寺を建てた。

お梶の方が一緒に行くと戦に勝利したことから改名し、

お勝という名になったとか。

お勝の方は水戸徳川家の初代頼房の養母であったことから

代々、水戸徳川家の姪が住職を務めていた。

以来、英勝寺は水戸徳川家の御寺と称えられ、370余年の歴史を重ねてきた。

正面の小窓を開けると運慶作と伝えられている

本尊の阿弥陀三尊を拝することができる。

堂内の天井には極彩色の鳥や天女の絵が華やかに描かれている。

この山門も仏殿と同様、屋根に反りがなく、

真っすぐ葺き下ろされている。

銅板葺き屋根の直線的意匠は、英勝寺の建物に共通した特徴だ。

英勝寺が本格的な歩みを始めて7年、

英勝院は病に臥すことが多くなった。

将軍も直々に見舞い回復を祈ったが、その甲斐もなく

寛永19年(1642年)8月23日逝去。享年65才だった。

この山門に掲げられた後水尼天皇御展筆の「英勝寺」の

扁額も当寺の代表的なものだ。

又、英勝寺では花畑、菜園、樹木園など自然を大切にしてきた。

寺の裏手には立派な竹林があり人力車で来た着物姿の若いカップルが

その竹林を散策していた光景は一幅の絵になっていた。

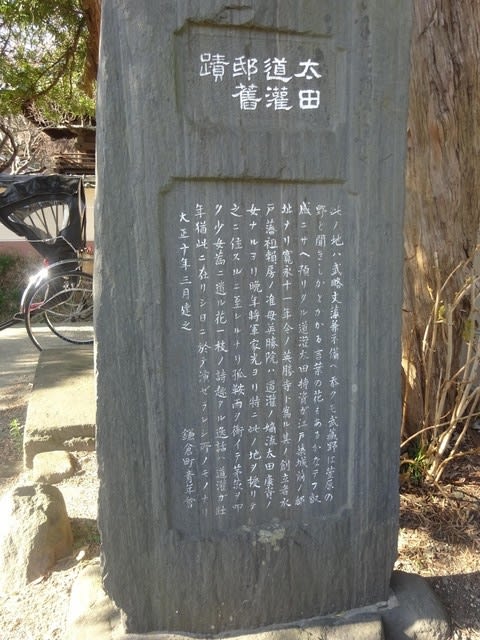

門の横に例の鎌倉町青年会が大正10年に建立した太田道灌邸蹟の石碑があった。

鎌倉幕府が滅ぶと、鎌倉は足利氏の支配地になり、

扇ヶ谷は補佐役の上杉氏に与えられた。

上杉氏の家臣の太田氏も上杉屋敷の一角に居を構えた。

しかし太田氏は道灌の時、扇谷、

山内両上杉氏の対立に巻き込まれ、暗殺され、家は没落してしまった。

文明18年(1486年)のことであった。