海蔵寺は古都鎌倉の扇ヶ谷の北、

風光明媚な渓間にたたずむ臨済宗建長寺派の古刹である。

英勝寺の参拝を終え、線路沿いからなだらかな坂を

ダラダラと住宅街を抜けると正面に海蔵寺の参道が延びている。

時間は丁度お昼。

ここは日だまりですごく心地良かった。

「千代能が いただく桶の底脱けて 水たまらねば 月もやどらじ」と

歌われたと伝えられる「底脱の井」。

鎌倉十井の一つだ。

この歌の意は井戸の底ではなく、心の底が抜けてわだかまりが解け、

悟りが開けたという投機(解脱)の歌。

この山門は平成15年と最近再建された門。

しかし室町期禅宗様式四脚門。

額は前南禅美中の書、天和2年(1682年)の銘とまだ新しいが

デンと構えていて風格がある。

又、周辺もとても整備されていて一際引き立つ。

本堂(龍護殿)は大正12年(1923年)の関東大震災で倒壊したのち同14年の再建。

この寺には多くの言い伝えがある。

空外は「那須の殺生石」の話で有名。

仏殿の薬師如来坐像は「啼薬師」「児護薬師」といわれ、

胎内に仏面を収めており、啼薬師伝説がある。

ここは水の寺ともいわれている。

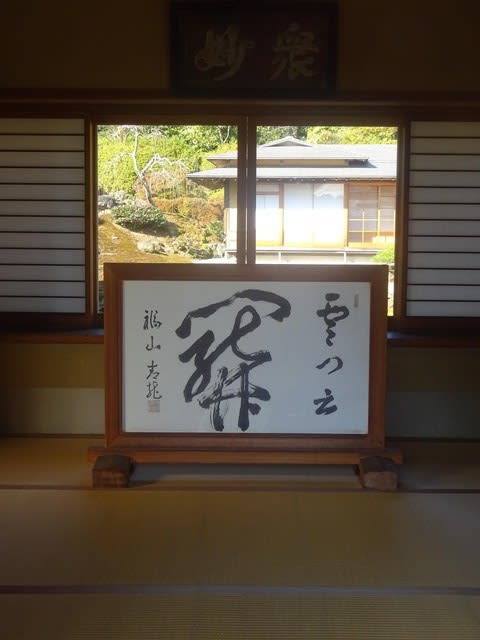

内殿欄間の雲龍彫は文化9年(1812年)、

額は延宝9年(1681年)霊芝の筆。

間仕切の雲龍。

山水の絵は狩野探信の筆になっている。

この鐘堂は昭和38年の建立、鐘は無乳型。

お伺いしたのが年始はじめの頃で鐘の周りをぐるり、

締縄を巻いてあったのがとても美しく感じた。

境内の奥隅にあった岩窟中にあるのは墓所か?

鎌倉にはこのような崖の所に洞窟がある所をいくつも見た。