6.岡大構内 銅像 黒正 巌 仁科芳雄 2023.11 「携帯4」

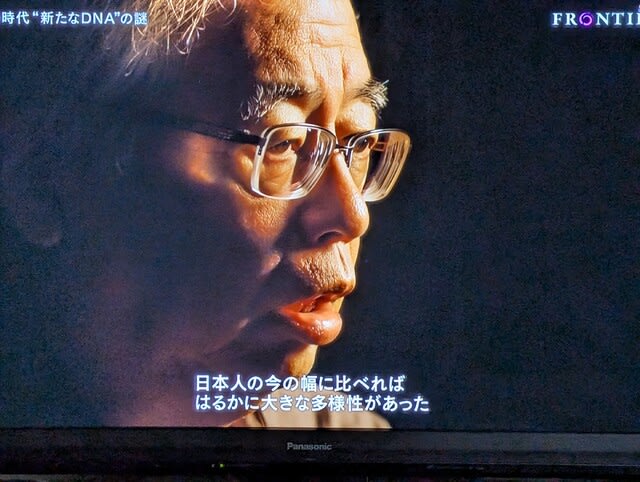

「黒正 巌」先生と黒正賞

黒正 巌(コクショウ イワオ)先生は、明治28年岡山市(旧上道郡可知村)に生まれ、旧制第六高等学校を経て、

京都帝国大学経済学部に学び、大正15年同大学農学部教授(農史講座担当)に就任、百姓一揆の研究などにより日本農業経済史について優れた業績を挙げ、

この方面の権威として認められました。先生は、単に研究者であるばかりでなく、教育にも情熱を注がれました。

昭和19年母校第六高等学校の校長に就任、大戦末期から終戦後の最も困難な時期に教育に努力され、戦災にあった同校の復興にも大いに寄与されました。

また、昭和24年の学制改革に伴う岡山大学の創設の際にはその中心となって活動され、

特にその広大な津島地区の用地を確保して現在の本学の基礎を築かれたことは特筆すべき功績であるとともに、本学関係者の銘記すべき事実であります。

昭和24年9月、先生は、病のため急逝されましたが、先生の存在とその功績を永く記憶にとどめるため、十三回忌にあたる昭和36年、

記念事業が興され、岡山大学関係者、六高卒業生、知人から寄せられた寄附金をもって、

第1の事業として先生のブロンズ胸像(岡本錦朋氏作)が作られ、附属図書館前に設置されました。

第2の事業として記念賞制度を設けることとし、この運営のため、昭和37年8月、黒正記念財団が設立され、前記の寄附金の一部と、その後に寄せられた寄附金を基金に充て、

この果実による記念賞を黒正賞として、岡山大学を新たに卒業する学業及び人物の優れた学生に授与することになりました。

授賞は、昭和37年度卒業生に始まり現在に至っていますが、この制度は、青年学徒を愛し、その教育に情熱を注がれた先生にふさわしいものと考えられます。

バッハ「G線上のアリア」 Bach "Air on G String"

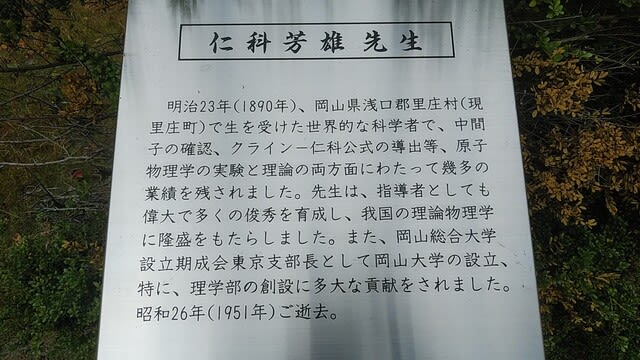

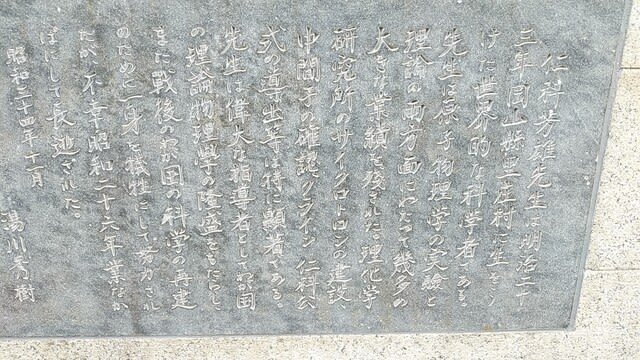

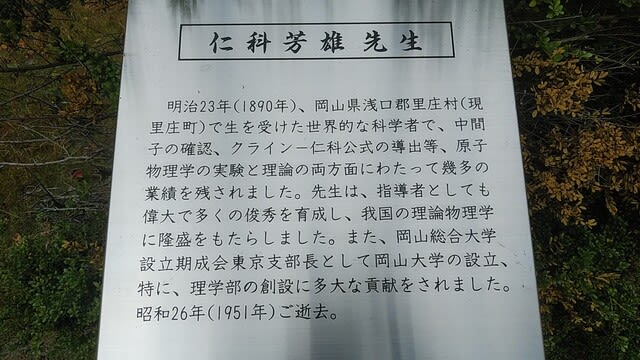

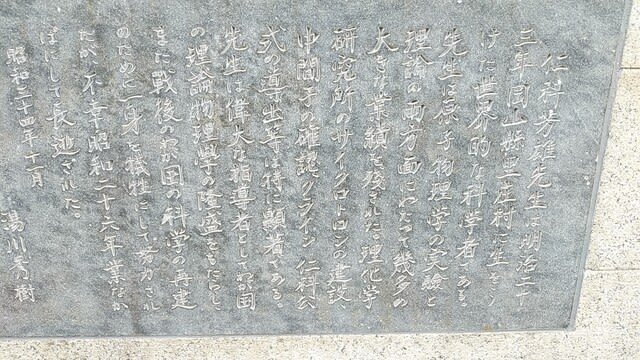

博士は,1890年 (明治23年) 12月6日,岡山県浅口郡新庄村浜中 (現在の里庄町) の代々庄屋の家 に生まれた。皆が認める勉強家で図画などにも多才な少年であった。

旧制第六高等学校 工科 (岡山) から東京帝国大学電気工学科に進学し,電気回路で世界的な業績をあげた鳳秀太郎(与謝野晶子の兄)教授のもとで最先端技術の電気工学を習得して首席で卒業 。

ここで身に着けた技術者の素養が,後の大型実験装置建設の素地になっている。

東大在学中に,世界初の”原子模型” (1904年) を提唱した長岡半太郎教授の講義を聴いて,まだ黎明期にあった「原子の世界の究明」を目指す「基礎物理学」に魅かれ,

1920年,「財団法人理化学研究所」 に入所した。理研は,1917年にわが国初の「純正科学たる物理学及びその応用」の研究所として設立されたばかりであった。

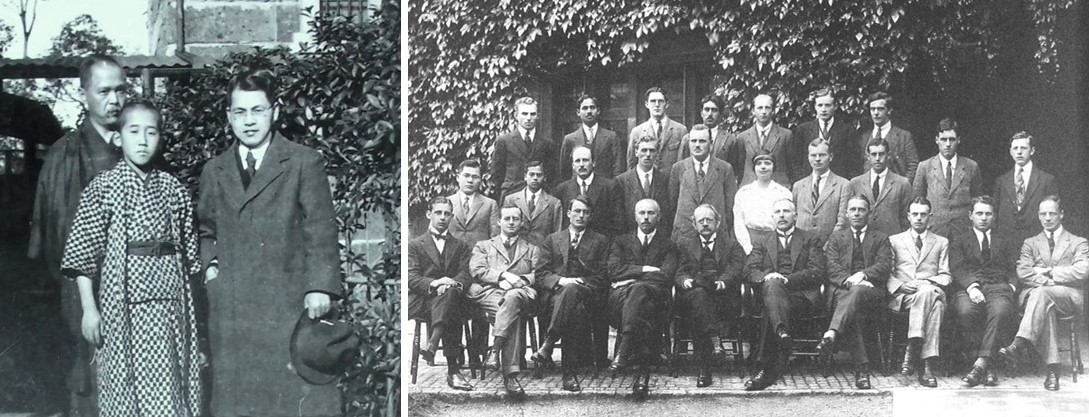

入所後,長岡半太郎主任研究員 (東大兼務) の勧めで,1921年、原子の”核”を発見した (1911年) Ernest Rutherford が所長を務めるイギリスの Cavendish 研究所に留学した。

そこで,全く新しい「原理」による原子模型を提唱した Niels Bohr との運命の邂逅となる。

デンマークのコペンハーゲンにある Bohr の研究所は「量子力学」誕生の中心地だが,そこに Bohr の招聘で移り,1923年より1928年まで,世界の若き天才たちに交じって研鑽を積み,X線分光の傑出した実験成果を挙げた。

この間、1927年には、ハンブルグ大学で Wolfgang Pauli のもとで Isidor Rabi とX線吸収の理論研究を行っている。

左写真:欧州留学直前の仁科芳雄。東京府中目黒にあった兄遠平の自宅で。 右写真:Cavendish研究所で。2列目左端が仁科芳雄。最前列左から4番目 F.Aston 質量分析器の発明、5番目 J.Thomson 電子の発見、気体の電気伝導、6番目 Rutherford、7番目 E.Appleton 電離層の発見、右端 P.Kapitsa 超流動の発見。ノーベル賞受賞者(Cavendish研究所所蔵)

1928年にコペンハーゲンに戻った博士は理論家としての才能を開花させ,盟友の理論家 Oskar Klein とともに Paul Dirac が新たに発表した「相対論的量子力学」に基づいて,

X線の電子による散乱に関する「Klein ―仁科の公式」を導き,原子物理学者として世界に認められた。

この7年に及ぶ滞欧留学の間に,語学に堪能な国際人としての素養を磨くとともに,未解決の課題に人種や師弟にこだわらず自由闊達な議論を通じて共同で挑む「コペンハーゲン精神」を会得して理研に持ち帰った。

帰国後,1931年からは理研で最も小さな「仁科研究室」を主宰することになるが,みずから主たる大学に行脚して新しい原子物理学の神髄を講義するほか、若き天才の話をじかに聴かせようと,

資金を調達して Werner Heisenberg,Dirac を招聘。また,放射性同位元素のトレーサー技術を開拓した博士の師である George Hevesy も招聘。さらに1937年には念願の Bohr の招聘も実現した。

これらの講義に魅了された俊英たちが,次々と「仁科研究室」に結集し,理研で最大級の研究室になった。

「昭和18年財団法人理化学研究所案内」から抜粋した西川正治・仁科芳雄研究室の陣容です。

日本の現代物理学を築いた俊英たちが綺羅星のごとく名を連ねています)このようにして素粒子,宇宙線,原子核,放射性元素などを探求する世界最高水準の研究者をわが国に育てることに力を尽くした。

後にわが国初のノーベル物理学賞に輝く,湯川秀樹博士の「中間子論」,朝永振一郎博士の「量子電気力学」をはじめとする素粒子論,

また巨費のかかる大型実験装置の建設による原子核,宇宙線研究の発展,放射性同位元素の医学・生物学への応用分野の開拓は仁科博士の指導と励ましに負うところが大きい。

博士は,当時世界最大と称せられた人工元素変換装置「サイクロトロン」を建設したが,1945年11月,原爆開発との誤解で進駐軍によって破壊されてしまった。

原爆投下直後の1945年8月8日,日本帝国陸軍の要請を受けて「原爆かどうか」を確かめるため,広島に入った。レントゲンフィルムの感光,人骨などの放射化など仁科博士ならではの科学的証左から「原爆なり」との結論を出して,

わが国の終戦に大きな契機をもたらした。博士は広島の惨状を「まるで生き地獄」と回想している。広島のあと長崎の調査も行って帰京した。放射線の生物影響を研究していた博士にとっては「命懸け」であったにちがいない。

1948年,進駐軍に財閥と見做されて解散となった理研をなんとか存続させるために(財団法人)理所を(株式会社)科学研究所という民間会社に変身させ,

その初代社長として奮闘するかたわら,わが国の科学技術の再建にも尽瘁したが,不幸にして途半ばで病に倒れ,1951年1月10日に逝去された。肝臓がんであった。「働きて働きて病む秋の暮」は辞世の句となった。

博士は,1946年文化勲章を授与され,1948年日本学士院会員,1949年からは日本学術会議初代副会長としてわが国の科学界を牽引した。

「戦争はしてはならぬ」は博士の遺言となり,その遺志は「核兵器廃絶」として多くの門弟に引き継がれた。一方,エネルギー資源の乏しいわが国に「原子力」エネルギーの動力源への活用をいち早く訴えたのも仁科博士であった。

博士は亡くなる1年ほど前に、故郷の津山中学校で講演し、その時、書を請われて「環境は人を創り、人は環境が創る」と揮ごうした。

仁科芳雄博士は、日本の科学者たちを世界一流に導いた自らの科学者人生哲学をこのような言葉に遺している。