ヒマラヤ アンナプルナ山系の花

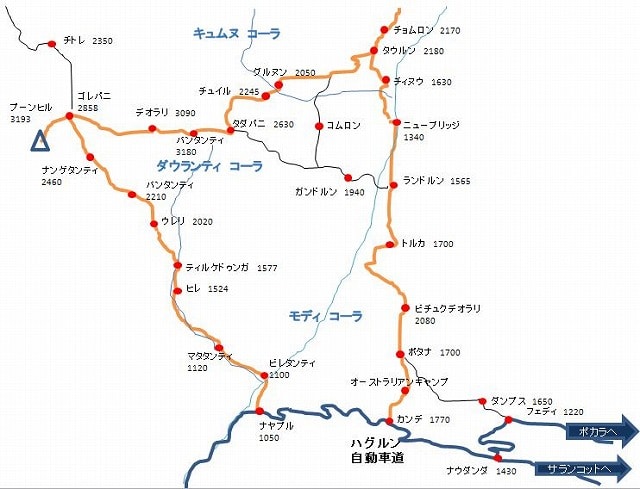

ゴレパニ~タダパニ~チュイル、グルヌン

プリムラ・エッジワージィ サクラソウ科 Primula edgeworthii

撮影場所:デオラリ附近 標高3000m前後

インド北部から中央ネパールの標高2100~3600 mに分布しています。

直径3cm程の青色、ライラック色、白色の花を3月から5月頃にかけて咲かせます。花の中央には白く縁どられた黄色や緑色の目のような模様があります。ほぼ全ての花弁の端が鋸歯状に裂けます。

スプーン状の葉は灰色がかった緑色で、花の季節は長さが5cm程ですが、花が終わると更に長さを伸ばします。

プリムラ・セッシライズ ? サクラソウ科 Primula sessilis

撮影場所:デオラリ附近 標高3000m前後

カシミールからネパールにかけての標高2100~3600mの場所に分布します。

直径2.5 cm程の青みがかったライラックピンクの花を咲かせ、細めの花弁の中央に、白く縁どられた黄色の目のような模様があります。

花弁の先が唐突に尖った形となる特徴があります。この種はPrimula edgeworthii と交配しやすく、そのような個体では花弁の先が鋸歯状に裂けるようです。

写真の花は、花弁の先が丸みを帯びていますので、種名に疑問符を付けました。

プリムラ・シャルマエ サクラソウ科 Primula sharmae

撮影場所:タダパニ附近 標高2500m前後

ホトケノザ シソ科 Lamium amplexicaule

撮影場所:チュイル附近 2200m前後

東アジアやヨーロッパ、北アフリカなどに広く分布します。

四角い断面の茎は柔らかく、基部で枝分かれして、高さ10~30cm程になります。葉は、茎の下部では柄がありますが、上部のものには柄がなく茎を抱きます。

花は3~6月に咲き、紫紅色の唇形花を上部の葉の腋に付けます。

ナズナ アブラナ科 Capsella bursa-pastoris

撮影場所:チュイル附近 2200m前後

ぺんぺん草、三味線草とも呼ばれ田畑や荒れ地、路傍などに生えます。

東ヨーロッパ、小アジア原産とされ、日本にムギが伝えられた時、その種子とともに入ってきた移入植物と考えられています。

秋に発芽し、春に花を咲かせると云う生活史がムギと同調しているため、ムギ畑の雑草でしたが、現在は人里に広く分布しています。

ハコベ ナデシコ科 Stellaria media

撮影場所:チュイル附近 2200m前後

ウィキメディアに「ハコベとは、ナデシコ科ハコベ属(Stellaria)の総称のこと。単にハコベというときは、ハコベ属の1種であるコハコベのことを指す場合が多い。」と記述されています。

保育社の図鑑には「ハコベ コハコベStellaria media(L.)・・・・・・ と記載されています。

一口にハコベと言っても正確に分類するのは相当大変なようです。

この写真の「ハコベ」は葉が卵形、尖頭、長さ1~2cm無毛、ふちは全縁、下部の葉に長い柄があり、上部の葉は無柄、花は5弁、白色、2深裂し萼より短いことを確認しています。

ハハコグサ キク科 Gnaphalium affine

撮影場所:チュイル附近 2200m前後

日本、韓国、中国、台湾などの東アジアやインド、ネパール、タイの熱帯高地に生育しています。

互生する葉の両面を微細な羊毛状の毛が覆っています。

茎の先端に黄色い頭状花序を数個付けて、頭花の中心は5裂する両性花、周囲を3裂する雌性花が囲んでいます。

ヒマラヤシロスミレ (ヴィオラ・ケインスケンス) スミレ科

Viola canescens

撮影場所:チュイル附近 2200m前後

カシミールからインド北東部にかけて、標高1500~2400 mの場所に分布します。

3月から6月にかけて、5~15 cm程の花茎の先に、直径1~1.8 cmの青みがかった紫か白色の花を咲かせます。距はズングリして短く、花弁は長さ15mm、幅4mm、上二枚が楔形、横二枚は狭く、下一枚は最も短くて濃い色の縞があり、萼には毛があります。

卵心形の葉は先が尖らず、上右の拡大写真のように、厚手の葉は灰色の毛に覆われます。葉柄も下向きの毛に包まれます。

コモンアザミ キク科 Cirsium verutum

撮影場所:チュイル附近 2200m前後

アフガニスタンからビルマにかけての標高740~2200mの地に広く分布するアザミです。3月から6月、茎の上部の葉に囲まれて、紫、藤色、ピンク色の頭花を密に咲かせます。頭花の直径は2~2.5 cm程で、花柄がありません。

高さ1.5mほどになる茎は綿毛に包まれています。線形の葉には三角形の裂片が付き、その各々の先に棘があります。

※ 他の記事へは index をご利用頂くと便利です。