東シナ海と玉之浦湾を隔てる半島の一部をなす、福江島の南西部に突き出た大瀬﨑を訪ねました。

井持地区から大瀬山(標高250m)へ上る道を進むと、大瀬﨑灯台展望台に出ました。

駐車場の脇に「ハチクマの渡り」と題する掲示があります。

「ハチクマは、両翼を広げた長さが130cmになる大型のタカです。夏に本州などで繁殖し、秋になると越冬のため東南アジア方面に向かいます。

(中略)日本に飛来したほとんどのハチクマが五島列島を経て東シナ海を2~3日かけて大陸に渡りますが、大瀬山で見られる渡りの規模は日本最大で、毎年ジーンズ中に7000~20000羽あまりが記録されております。

日の出前から始まるたくさんのハチクマの飛び立ちは見ものです。

見頃:9月中旬から10月初旬」

と記されていました。

この時私はまだ、五島列島の地理を十分に認識していなかったのですが、「ハチクマの渡り」が象徴する、五島列島が果たした歴史上の役割に、後で気付かされることになります。

展望台から、大瀬﨑の白亜の灯台が望めました。

明治9年に着工し12年に初点灯した灯台は、根室の納沙布灯台や御前崎灯台などを設計した、英国人R・ブラトンの設計と言われます。

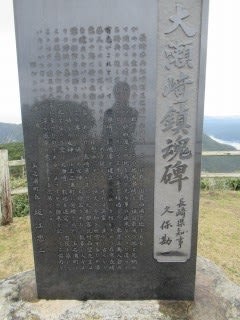

大瀬﨑灯台展望台の近くに、人間国宝の故北村西望の手による「祈りの女神像」が設置されていました。

この像は、太平洋戦争のとき、多くの兵士が大瀬﨑を日本の見納めとして南方戦線に旅立ち、帰らぬ人となった霊を慰めるため、昭和53年(1978年)に建立されたそうです。

その場所から、複雑に入り組む玉之浦湾を眺めることができました。

そして、足元に茂る木はほとんどがヤブツバキです。

展望台を下り、玉之浦湾沿いに国道384をはしると、車窓に、これが海だろうかと思うような景色が広がりました。

湾を挟んで対岸に見えるのはたしか、さっき訪ねた大瀬山のはずです。

何とも不思議な時が流れていました。

周囲に細波の音一つ聞こえません。

今回の旅では、実に様々な光景に出会いましたが、私にとって、この「玉之浦の凪」が、最も心に残る風景の一つになりました。

「玉之浦の凪」が常時現れるのか、それとも今回が千載一遇の幸運だったのかはわかりません。

しかし、こんな凪が何処にでも見られるわけでないことは確かです。

小雨降る国道384号を北へはしりました。

そして私が是非とも見たかったのが父ヶ岳(461m)です。

というのも、あの有名な玉之浦椿は、昭和22年に父ヶ岳の中腹で炭焼き業者によって発見され、それが昭和48年(1973年)に長崎の全国ツバキ展に出品されるや、瞬く間に、その名が世界に知れ渡ったのです。

しかし残念なことに、原木は心ない人達の濫獲によって枯死し、現在はその姿を見ることができません。

ですがせめて、玉之浦椿が生まれた場所を見ておきたいというのが私の願いでした。

それにしても、昨日見てきた久賀島や今日の福江島を含め、五島列島に自生するヤブツバキの数は想像もつきません。

その一株毎に数千の花が咲いて実を付けますが、その中の一花が、万に一つの突然変異を起こし、その実生から玉之浦椿のような名花が生まれます。

その意味でも正に、玉之浦椿は「ツバキの島 五島」に生まれるべくして生まれた銘椿なのです。