今週は

北海道のパートナー企業(株)環境アシストさん

にお招き戴き

北海道のお客様に

サバンナブラン資材のご案内に行ってきました!

・

お話した内容は

「微生物資材(菌態資材)を活用した

肥培設計のガイドラインとオススメ資材」

です。

・

今年の北海道の冬は、

例年よりは

若干気温も高いらしいのですが

それでも気温は氷点下!

路面が凍り、足元も悪く、寒い中、

大勢のグリーンキーパーさん、支配人さんに来ていただき

ありがとうございました!

地元産ROYCEのチョコも

とっても美味しかったです!

北海道は雄大ですね!

雪が溶けたらまた行ってみたいです。

ありがとうございました!!

◆

今回は

季節ごとのオススメの微生物資材(菌態資材)と

菌のえさ、菌のすみか

を紹介しました。

・

まず、

季節ごとの

オススメ微生物(菌態)資材です。

春と秋は

更新作業との相乗効果のある

「デ・サッチャー(15-0-0)」(分解系バチルス菌)

夏は

施薬と相乗効果のある

「コンパニオン(2-3-2)」(抗菌系バチルス菌)

冬は

晩秋施肥と相乗効果のある

「リストア・プラス(3-0-2)」(貯蔵系こうぼ菌)

がオススメです。

・

次に

気候やグリーン面の状況に応じて

菌のえさ や 菌のすみか を選択します。

日照不足の時は

「ターフバイタル・プロ」

(グルタミン酸)

高温と芽数アップには

「エッセンシャル・プラス(1-0-1)」

(ケルプ入りアミノ酸)

乾燥している状況では

「ハイドロ・マックス」

(フミン酸入り浸透湿潤剤)

がオススメです。

◆

是非、来シーズンの資材候補として

ご検討して戴ければ幸いです!

本年も

このブログを読んで戴いてありがとうございました。

来シーズンも

宜しくお願いします!

(^。^)

コスト面から目土に 川砂でなく 山砂を使う

テイーの造成や拡幅工事に 山砂を使う

最近は

コースの予算も厳しいので

そうせざるを得ない現場も多いです。

そのような現場で

グリーン面が乾燥しやすかったり

テイーグラウンドの芽数が減ってしまう

という声を耳にする事があります。

◇

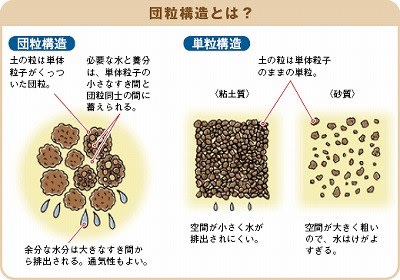

「団粒構造」の反対語に

「単粒構造」があります。

「単粒」つまり1種類の粒構造。

ゴルフコースにおいては、

ピュアサンドのみでは 水持ちが悪い

粘土質のみでは 透水性が悪く撥水乾燥する 空相も少なく根張りが悪い

という問題が生じます。

◇

ゴルフコースの地山にある

山砂を目土や客土として使用する場合

地層によっては

シルト質・粘土質を多く含む土もありうる事が厄介です。

◇

造成や芝貼り直後は問題がなくても、

梅雨~夏のような降雨時期、高温時期には、

シルトな土壌は

透水性も悪く、土壌もうみやすく、

また

表層は撥水乾燥しやすく、

何度も芝を張り替える事になってしまいます。

↑ 地山から採取した客土のシルト成分により、芝付きを悪くなった例

◇

なかなか客土を入れ替えるのは困難なので、

土壌を団粒化できる資材を

エアレーションと併用して土壌改良を行ったり、

暗渠排水工事で水はけを改善する

事は大切ですね。

◆

土壌の団粒化には、

☆ グリーン面(刈高のコントロールが必要なターフ)には

「デ・サッチャー」+「ハイドロマックス」がオススメです!

☆ フェアウエイ、テイーグラウンド

(刈高のバラツキに許容範囲が許されるターフ)には

「バイオ8-0-9」がオススメです!

◇

団粒化には「デ・サッチャー」

「デ・サッチャー(15-0-0)」は

古茎根を分解する良性菌3種類を含有し、

新茎根成長のための土壌三相バランスを確立する資材です。

グリーンの透水性を大幅に改善し、

しつこいドライ状態やリングの原因となる撥水層を改善できます。

エアレーション、更新作業と並行して施肥するとたいへん効果的です。

上の写真は

雨が降り出して、5分もするとグリーン面に水が浮いてしまうよう状況(写真左)で、

「デ・サッチャー」を第1週、第3週、第7週にわたり

合計3回施肥した3ヶ月目の土壌(写真右)です。

更新作業と資材を併行使用した結果、ブラックレイヤーが減少し、

土壌が団粒化し、

長く新しい根が成長している事が観察できます。

◇

主成分は

バチルス・ズブチリス(5~55℃で活動)、バチスルメガテリウム(3~45℃で活動)、

バチルス・リヘニフォルミス(15~55℃で活動)のバチルス3種

プロテアーゼ、セルラーゼ、アミラーゼの分解酵素3種類

窒素 15.0%(*85%緩効果性メチレン尿素につき、徒長のリスクはほとんど見られません)

Lアミノ酸 9.5%

等です。

◇

資材「デ・サッチャー」を表層全体に到達させ、

三相(適切な気相と液相)を持続するには

「ハイドロ・マックス」です。

「ハイドロ・マックス」は

北米大陸の砂漠に自生する「ユッカシジゲラ」から抽出した

100%天然の浸透湿潤資材です。

さらに、

気相を持続する フミン酸2%含有で、

三相バランスを確保、持続する資材です。

資材自体が良性菌のえさとなる

100%有機の資材です。

主な成分は

ユッカシジゲラ抽出物 90%以上

フミン酸(天然レオナルダイト由来)2%

です。

「ユッカシジゲラ」とは

主に北米大陸に自生する植物で、

ステロイド・サポニン と ポリフェノールを豊富に含みます。

北米の原住民インデイアンが

シャンプー、すり傷治療、皮膚炎治療等の

薬用として活用していたといわれます。

「ハイドロ・マックス」の主な効能は

・土壌三相(固体/液/気)バランスを理想的に持続します。

・土壌の乾燥・固結を修復します。ドライスポットを抑制します。

・エアレーション後の乾燥、切り口からの病害侵入から根茎を守ります。

◆

宜しく、お願いします!

(^^)

6月7日(水)

気象庁は

四国、中国、近畿、東海、関東甲信地方の「梅雨入り」を発表しました。

本来であれば、

梅雨前線の影響を受けやすく、雲の広がる日が多くなるはずですが、

梅雨入り以降、

関東地方などでは、

そこそこ晴天で、南西方向からの風も強く、

フェアウエイなどが乾燥し、ダメージを受けています。

従来の「梅雨」とは思えません!

◇

ここ数年は 季節・気候の推移が予想しにくく、

次の1手を決断しなければならない

グリーンキーパーさんにとっては

厳しい気象環境が続きます。

◇

「ゴルフ場セミナー誌」で記事などを執筆されている

マイカ・ウッズ氏によれば、

グリーンキーパーさんが

管理(コントロール)できる6つの要素は

「光(葉身)」「空気(気相)(更新作業)」「水(散水)」

「肥料(肥培計画)」「病害虫(施薬)」

と著書「芝草科学とグリーンキーピング」で解説されています。

◇

たしかにそうなのですが、

昨今は、15~20年くらい前と違い、

コース管理の人員も少なく、

限られた予算の中で、

どのテーマを優先させて行うかを

決断しずらい事が多いと思います。

異常気象傾向のここ数年では

尚更に、「次の一手」を迷ってしまいます!

◆

そこで

参考になると思われるのが

「24節気(暦便覧)」

と

「72候(貞享暦:江戸時代に農作物の収穫拡大の為に作られた暦)

です。

季節の推移=太陽と地球の角度 であるので

太陽と地球の角度(15度)x24節気=360度(1年)

太陽と地球の角度(5度)x72候=360度(1年)

と考えます。

標高や地域によって 冬や夏の長い短いはあっても

24節気や72候(貞享暦)の順番を

逆行するような季節の推移はないので

1週後にどのような季節になるのか

双六(スゴロク)のように考える事はできると思うのです。

◆

私なりに

お客様(キーパーさん)達が優先させている

季節ごとのテーマ(優先課題)を

24節気ごとに 整理してみました。

1)「立春(2/4)」ごろ~「穀雨(4/20)」ごろ

「立春(2/4)」(春の初め)

「穀雨(4/20)」(穀雨とは、穀物成長を助ける雨)

テーマ:「根数と芽数」

2)「立夏(5/6)」ごろ~「芒種(6/6)」ごろ

「立夏(5/6)」(夏の気配が感じられる頃)

「芒種(6/6)」(芒ーのぎーを持った植物の種をまく頃)

テーマ:「表層透水性」

3)「夏至(6/21)」ごろ~「大暑(7/23)」ごろ

「夏至(6/21)」(一年で一番昼が長く夜が短い日)

「大暑(7/23)」(快晴が続き気温が上がり続ける頃)

テーマ:「病害と施薬」

4)「立秋(8/7)」ごろ~「白露(9/8)」ごろ

「立秋(8/7)」(初めて秋の気配が現れる頃)

「白露(9/8)」(大気が冷えて来て、露ができはじめる頃)

テーマ:「水管理」

5)「秋分(9/23)」ごろ~「小雪(11/22)」ごろ

「秋分(9/23)」(昼夜の長さがほぼ同じになる頃)

「小雪(11/22)」(わずかながら雪も降り始める頃)

テーマ:「晩秋施肥」

6)「大雪(12/7)」ごろ~「大寒(1/20)」ごろ

「大雪(12/7)」(雪が激しく降り始める頃)

「大寒(1/20)」(寒さが最も厳しくなる頃)

テーマ:「固結・乾燥、凍害・霜害」

◆

以上です。

よろしくお願いします!

(^。^)

4月5日頃は 24節気の「清明(せいめい)」

<万物がすがすがしく明るく美しいころ>

とあります。

また 72節気では「玄鳥至(げんちょういたる)」

<ツバメが南からやってくる頃>とあります。

昔の農業暦では

桜のつぼみが ほころぶ頃、稲作のモミを撒いたといいます。

「遅霜」の心配がなくなる頃だから、だと思われます。

そろそろ本格的な春がやってきそうです!

スポーツターフの1年もいよいよ開幕ですね!

◆

年間のコース管理作業(グリーン)には

ターフの成長を保つための「施肥」以外に

大きく分けて3つの作業があると思います。

1)病害を抑制するため、菌態バランスを健康に保つための「施薬」

2)三相バランスを保つための「エアレーション」

3)ターフクオリテイを保つための「グルーミング、サッチング」と「薄目砂」

です。

これらの作業をタイムリーに行う事が、

高いターフクオリテイを持続する鍵となると思うのですが、

昨今は、気象不安定、日照不足、ゲリラ豪雨、猛暑、

秋の長雨 等など

気象傾向がたいへん予測しにくい時代なので

各作業工程と相乗効果のある資材を併用し、

この一年を成功させていただきたいと思っています!

◆

各作業工程別に、相乗効果を発揮する

オススメの資材があります!

1)「施薬」と相乗効果のある資材は

「コンパニオン」と「ターフバイタル・プロ」です!

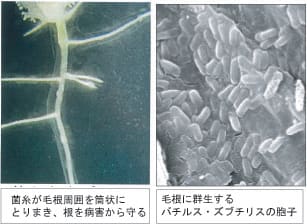

「コンパニオン」

善玉菌バチルスGB03が根茎を病害から守ります。

表層の有機残渣を分解しながら、

自ら生み出す抗生物質で病害の菌核を叩きます。

新根の成長を促すオーキシン様物質も生成します。

殺菌剤との相乗効果の高い資材なので

混合散布がたいへん効果的です。

菌態バランス(B/Fバランス)を整える資材の決定版です!

←バチルスGB03が病害を阻害します。

←バチルスGB03が病害を阻害します。

←バチルスコロニーが根茎周囲を病害から守ります。

←バチルスコロニーが根茎周囲を病害から守ります。

「ターフバイタル・プロ」

日照不足下で光合成(炭酸同化作用)できにくい状況でも、

低温や高温で窒素吸収できにくい状況でも

タンパク質合成を代行する「グルタミン酸」が活性を向上し、持続します!

アミノ酸のトップメーカー味の素(株)の製品です。

←光合成不足による炭酸同化作用の低下、低温や高温による窒素同化の低下を

「グルタミン酸」のタンパク質合成が代行します。

←アスリートのための「アミノバイタル」と同じメカニズムを採用しています。

2)「エアレーション」と相乗効果のある資材は

「ブランXエックス」または「デ・サッチャー」です。

「ブランXエックス」は

グロース社の代表的な床資材である

「デ・サッチャー」、「ハイドロ・マックス」、

「エッセンシャル・プラス」

を1/3ずつブレンドした資材です。

・

撥水層を分解して

ドライ相を改善する「デ・サッチャー」が1/3

主成分は

床砂の表面に付着した有機残渣や

古茎根を分解する良性菌3種類と分解酵素3種類”です。

+

グリーン面の潤いを持続し、乾燥を抑制、

新根茎周囲の三相バランスを持続する

「ハイドロ・マックス」が1/3

「ハイドロ・マックス」は100%天然の浸透資材で、

主成分は

ユッカシジゲラ抽出物90%→ステロイドサポニンの浸透剤効果

フミン酸(天然レオナルダイト由来)2%→気相持続効果

←「フミン酸」で三相バランス持続!

←「フミン酸」で三相バランス持続!

+

新根新芽の成長を促進する

「エッセンシャル・プラス」が1/3

主成分は

アミノ酸 2.75%

フミン酸 7.0%

ケルプ抽出物(オーキシン様物質)

ジベレリン酸

リグニン、セルロース繊維

単糖、二糖類(トレハロース)、

ビタミンB2 ビタミンB6

です。

3)「グルーミング、サッチング」と「薄目砂」

と相乗効果のある資材

グルーミング、サッチング後に、

葉先を固くしボールの転がりを良くするには

確かに ケイ酸やカルシウム資材が効果的ですが、

ターフの腰をしっかりさせるK(カリウム)や

徒長(茎の軟弱徒長)を抑制するMg(マグネシウム)は

細く、アップライトな葉身をつくり、

芽数をアップさせる上で

さらに大切な要素と思われます。

ケイ酸+K 資材の「グリーンスピードSi(0-2-7)」や

カルシウム+Mg資材の「カル・マグ・マックス(7-0-3)」

はたいへん相乗効果の高い資材です。

同時に、薄目砂+PK資材は

芽数を増やし、

よこ根によるコンパクションを向上させます!

「ミスト12号(3-18-18)」は

気象不安定でも、吸収の良いPK資材として好評可です!

◆

よろしくお願いします!

(*´∀`*)

1月20日「大寒」を過ぎ、

もうすぐ、2月3日「節分」(2月4日「立春」)です。

早朝の気温はマイナスの日も多く、

北風の冷たい毎日が続いていますが、

一方で、

日もだいぶ長くなり、

昼間の日照も少しずつ強くなり、

常盤自動車道脇のスギの木が

花粉をたわわに蓄えて始めているのを見ると

春の遠くない事がうかがえます。

◆

グリーン面では

この先の ひと雨ごとに

表層の固結・乾燥が緩和され、

1月20日「大寒」以降は白根の発根が旺盛になり、

2月18日「雨水」以降のよこ根の成長

につながります。

「大寒」~「雨水」の時期の

根茎周囲の三相バランスが

春の新根の伸長と

芽出しを向上させると思われます。

◆

秋においては、

まず、夏でダメージを受けたよこ根を

亜リン酸やリン酸(P)で戻し、

さらに、たて根をリン酸(P)で成長させ、

根数→芽数を整えます。

晩秋には カリウム(K)の施肥により

冬越しのための貯蔵糖分の蓄積を促す

肥培が効果的であるように、

春においては

まず、早春の白根やよこ根を

気候不順でも吸収するタイプのリン酸(P)でスタートさせ、

その後、

鉄系(Fe)で下葉を代謝させると共に、

窒素(N)の供給で芽出しを促進し、

一旦、芽だしを充実させた後、

更新作業などとともに

窒素(N)+リン酸(P)の供給で、たて根(根量)を伸長させ

さらなる芽数につなげてゆく事が

効果的と思われます。

◇

おすすめの資材です。

まず、2~3月の

早春の白根、

初期のよこ根の成長を充実させるのに

効果的なミストは

「ミスト12号(3-18-18)」

です。

分子の鎖の長い 緩効性リン酸12%

+亜リン酸6% なので、

晴天でも、雨天でも約2週間に渡り、

表層土壌に留まり、

無駄なくリン酸を吸収するスペックです。

◇

次に、3~5月の

根数充実(よこ根→たて根)、

芽数アップ、

更新作業後の穴のふさがり や

播種後の発芽・発根には

メチレン尿素+水溶性リン酸の

「ミスト9号(8-32-5)」

が好評価です。

◆

是非、試してみて下さい!

(^。^)

この先

一年間の肥培を考えると

1)スタート前の三相バランス と

2)春秋の日照不足対策

が大きなテーマになると思います。

◇

最近は、

従来の大きなテーマであった

「夏越し」=「高温多湿病害への対策」

に関しては、

油断できないテーマですが、

かなり有効な対策が講じられてきているようです。

まず、かなり薬剤の性能が向上し、

その投入時期やローテーションに関しても

有効な情報が共有され、

ダラー、リング、ピシウムに関しては ほとんど対策が取られ、

炭疽病や細菌病に関しても

ここ2~3年有効な情報が更新されているようです。

さらに、扇風機やサブエア等の設備導入で

表層の加湿を回避されているコースも増えてきました。

◇

しかし、

近頃のキーパーさん達の声を聞くと

「春らしい春でなかったのでコーライ芝の立ち上がりが鈍く、

テイーや外周等ストレスのかかる

コーライ部分のダメージとその修復に手間がかかった。」

「秋の日照不足で、

秋の更新作業から、逆に活性が落ち、

その回復が晩秋までかかり、

高いターフクオリテイをつくるタイミングがなかった。」

というような声を複数耳にします。

◇

整理して考えると

まず、

春や秋のスタート前の三相バランス

= 酸欠の回避

→ 新根の(白根の段階での)成長環境確保

つまり、

1)旧暦の正月 2/1~10 頃 固結・乾燥を緩和する

2)旧暦の七夕 8/7~15頃 加湿・酸欠を緩和する

事が重要といえそうです。

次に

地球温暖化が原因なのか、

四季の変化がはっきりせず、春らしい春や秋らしい秋が

なくなってきています。

3)早春の冷たい長雨(2月/下旬~3月前半)と日照不足

→特にコーライ芝の立ち上がりに悪影響

4)秋の長雨(9/15~10/15頃)と日照不足

→特にベント芝の更新作業からの戻りに悪影響

この 4つの時期をどのようにフォローするかで、

ダメージを最小限に抑制すると共に

高いターフクオリテイを創る時間的余裕を

確保できるような気がしています。

◆

よろしくお願いします!

(^。^)

グリーンの健全な

成長を持続する上で、

リン酸(P)やカリウム(K)は

欠かせない要素ですね。

タイムリーな使い方としては

春にP、梅雨にK、夏にPを

積極的に施肥するのが

有効ではないかと思います。

いわば、「P-K-P」でいかがしょうか。

●

★春~梅雨明けまでの

新根成長(よこ根→たて根)、

芽数アップ、

更新作業の穴のふさがり や

播種後の発芽・発根には

やはり、

水溶性リン酸 が有効です。

グロース社の資材でいえば

「ミスト9号(8-32-5)」

です。

●

★梅雨時期、

温度・湿度が出てくる

梅雨時期~梅雨明け頃は

徒長を抑制し、

その分、

養分を夏越しの為の

地下部成長に使い、

日照不足で

軟化しやすい葉身に対して

ターフの「こし」をしっかりさせ、

病害へ抵抗する

細胞の強さを持たせるには

やはり

カリウムの摂取が欠かせません。

グロース社の資材でいえば

「ミスト6号(8-4-24)」です。

●

★そして、

夏(梅雨明け~9月上旬ごろ)は

生育サイクル上避けられない、

「根あがり」をなるべく抑制し、

厳しい高温状態でも

栄養摂取を持続する為に、

また、多湿状態で

「根腐れ」も起こるので、

なるべく根数を保つ上で

リン酸は欠かせません。

夏場のリン酸としては、

葉身からの吸収が大きく期待でき、

抗菌効果(ホセチル様効果)のある

亜リン酸が

たいへん効果的です。

グロース社の資材でいえば

亜リン酸を含有する

「ミスト10号(0-29-26)」

&

亜リン酸+緩効性リン酸+柳エキス 含有、

コストパフォーマンスの高い

「ミスト12号(3-18-18)」

がおすすめです!

是非試してみて下さい!

(^。^)

ターフクオリテイの指標として

「転がり」と「コンパクション」があります。

最近ではトーナメントのTV中継でも表示され

一般のプレーヤーも

グリーン転がりや コンパクションを意識するように

なってきました。

季節によりターフの活性も変わってくるので

一般のプレーヤーから のべつまくなしに

「スピードは何フィート?」「コンパクションは山中式でいくつ?」

などと、聞かれると、

「こっちの苦労も知らないで。。。。」と

つい「いらっ」としてしまいますね。(笑)

なるべく、刈高的には無理をせず、転圧を少なめにして

ターフに負担をかけないで、

転がりの良さとコンパクションは持続できたら!と思うんです。

芝自体から見れば、

(刈高、刈込方向、目砂等、「転がり」の要素は様々ありますが)

コンパクションは =「よこ根」の張り、

転がりの1+3要素は

「芽数(芝密度)」と

「硬く」「細く」「アップライト」な葉身

と思います。

✩「アップライト」な葉身は

酸欠、固結していない、

三相バランスの良い表層に生長した

まっすぐな茎から伸びる葉でつくられると思います。

(3/27記事で紹介しました。)

✩葉の「硬さ」に関しては

葉身の上半分(先っちょ)の「硬さ」は

「ケイ酸」や「カルシウム」の適宜な施肥で確保でき、

葉身の下半分(ターフのこし)の「硬さ」は

「カリウム」をいつも欠乏させない事で

成り立つと思います。

✩「コンパクション」は

しっかりした「よこ根」があれば、

転圧なしでも21~23は出ると思われます。

✩そのしっかりした

「よこ根」を「サッチング」で裁き、

「目砂(少量・多回数)」すれば

ベント芝は「分げつ(クリーピング)」し

「芽数」を増やします。

まさに「根数」=「芽数」です。

「芽数」が増え、株数が増えると、

施肥量が一定でも、

1株あたりの配当養分が減りますので、

ターフは自ら葉身を細くすると思うのです。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

おすすめの資材は

サッチングや薄目砂との相乗効果の高い

「ミスト12号(3-18-18)」+「グリーンスピードSi(0-2-5)」です。

「ミスト12号(3-18-18)」は

春の気候不順時にも効果的です!

晴天時は 6%の亜リン酸を葉身から吸収し、

12%は 分子の鎖の長い 緩効性リン酸 なので、

10~2週間に渡り、表層土壌に留まり、無駄なくリン酸を吸収し、

「よこ根」を生長させ、 「コンパクション」を向上させます。

「グリーンスピードSi(0-2-5)」は

7%のケイ酸を 2%の亜リン酸と共に素早く吸収し、

葉身を硬く、細くスリムにします。

5%のカリウムは「ターフのこし」をつくります。

ケイ酸とカリウムが同時に地上部の動きを抑制するので

薄目砂の後の分げつも旺盛になり、芽数(株数)がアップします。

是非、試してみてください!

よろしくお願いします! (^。^)

最近は 10~20年前に比べると

より多くのプレーヤーが

グリーンのクオリテイや転がりに

注目し、期待しているような気がします。

トーナメントや競技会でなくても、どんなレベルでも(笑)、

相応の転がりを期待しているような気がします。

昨今の40,000人/18Hを超える来場客数による踏圧や

異常な猛暑を考えれば、無理は禁物なのですが、

できるだけ、ターフの生育に無理をかけないようにしながら

転がりの良さとコンパクションは持続できたら!と思うんです。

芝自体から見れば、(刈高、刈込方向、目砂等の要素は様々ありますが)

転がりの3要素は

「硬い」「細い」「アップライト」な葉身

と思います。

「アップライト」な葉身は

「アップライト」=「まっすぐな茎」から成長していると思うのです。

まっすぐな茎は

透水性の良い、酸欠・固結していない表層に成長します。

(梅雨時や日陰などで、踏圧のかかる部分の

表層のソッドサンプラーで、斜めに茎が成長(徒長)し、

その延長上に傾いて成長している葉身を見る事があります)

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

おすすめの資材は

「デ・サッチャー(15-0-0)」です。

「デ・サッチャー(15-0-0)」は 古茎根を分解する良性菌3種類 です。

透水性を向上させ、

新茎根成長のための 土壌三相バランスを確立持続する資材です。

もちろん、グリーンの透水性も大幅に改善します。

この先、5月中旬や7月中旬に心配な

ドライやリングの原因となる撥水層も改善できます。

更新作業との相性もよく、施肥後は、新根も良く成長し、

コアが早くふさがる利点もあります!

是非、試してみてください! (^。^)

最近は

地球温暖化 や 異常気象 という言葉をよく聞きます。

とても 気象の流れは予想しにくく、

グリーン面は

次から次へと 様々な過酷な状況に直面し、

次の一手に迷う事も多くあると思います。

江戸時代に 旧暦24節気をさらに細かく区切り、

農業の生産性向上のために整理されたといわれる

72候(参考URL: http://www.nnh.to/yomikata/72kou.html)

<太陽と地球の角度(15°)x24節気=360° / 太陽と地球の角度(5°)x72候=360°>

を読んで行くと

肥培管理・施薬・更新作業・水管理にとってのヒント

が見えてくるような気がしました!

季節別のグリーン面のテーマ と

気になる72候の言葉は

1)春のテーマ「根」をつくる(活性)(2/4~3/31ごろ)

2月4日ごろ「東風解凍」 (とうふうこおりをとく)

2月19日ごろ「土脈潤起」 (つちのしょううるおいおこる)

3月1日ごろ「草木萌動」 (そうもくめばえいずる)

2)表層透水性を確保する(更新作業)(4/1~6/10ごろ)

4月25日ごろ「霜止出苗」 (しもやみてなえいずる)

5月15日ごろ「竹笋生」 (たけのこしょうず)

3)高温多湿系の病害を抑える(施薬)(6/11~8/3ごろ)

6月11日ごろ「腐草為蛍」 (ふそうほたるとなる)

7月29日ごろ「土潤辱暑」 (つちうるおいてじょくしょす)

8月3日ごろ「大雨時行」 (たいうときどきおこなう)

4)乾燥を抑える(水管理)(8/7~9/20ごろ)

8月7日ごろ「涼風至」 (りょうふういたる)

8月13日ごろ「寒蝉鳴」 (ひぐらしなく)

5)晩秋施肥(9/下旬~11/12ごろ)

10月23日ごろ「霜始降」 (しもはじめてふる)

11月12日ごろ「地始凍」 (ちはじめてこおる)

です。

よろしくお願いします!

(^。^)