←「台風一過」には気をつけて!

←「台風一過」には気をつけて!

台風の多い季節となりました!

ただでさえ高温多湿のこの時期に、

台風のもたらす影響は

グリーン面にとって大きなストレスとなります。

◇

台風のもたらす”雨”は

→徒長、

「台風一過」と呼ばれる”台風通過後の日中温度の上昇”は

→落ち込み、

水分を含んだ表層土壌の”菌態活性バランスの崩れ”は

→病害の侵入、

海岸に近いコースでは”塩害”っぽい症状が出る事があり、

→吸肥の鈍り、黄化

などの影響が心配されますので

殺菌剤や活力資材等で、対応してゆきたいところです。

◇

今年の台風は 南シナ海にある「台風10号」まで

10個発生しています。

4月に1つ、6月に1つ、なんと7月に 8つの台風が発生しました!

◇

株式会社ウェザーニューズによれば、

2017年の『台風傾向』としては

今シーズンは、太平洋高気圧の西への張り出しが例年に比べるとやや強まるため、

7~8月は沖縄から中国大陸へ向かう進路が多くなりそうです。

9月以降、偏西風が南下してくると、

台風は東シナ海を北上し日本海から北海道へ向かう進路が多くなる予想です。

近畿、東海、関東に接近する可能性が高まるのもこのタイミングです。

台風発生数は、平年並の27個前後となる見通しです。

台風の発生は7月から増え始め、9月をピークに10月まで多いとみています。

◇

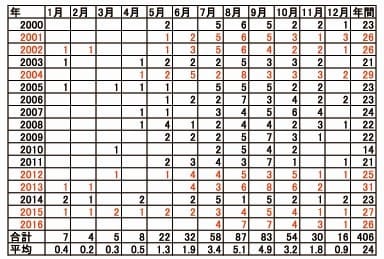

ここ15年間の台風の発生数です。

やはり、7~10月の台風発生数が多いですね!

そして上陸数で見ると、やはり、

8月~9月の台風上陸数が多いです。

◆

「台風一過」にオススメの資材です!

①台風のもたらす”雨”→徒長には

「カル・マグ・マックス」

(カルシウム、マグネシウム)

②「台風一過」と呼ばれる”台風通過後の日中温度の上昇”

→落ち込みには

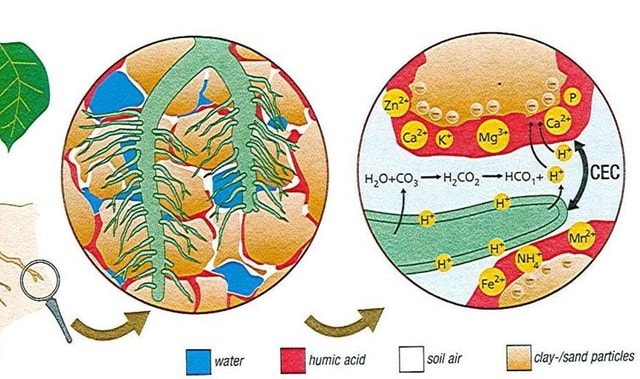

「ハイドロ・マックス」(100%天然の浸透資材+フミン酸)

や

「エッセンシャル・プラス」(アミノ酸、ビタミン、糖類、ケルプ)

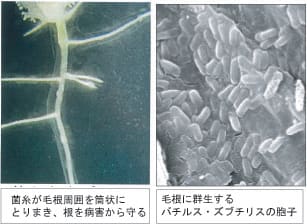

③水分を含んだ表層土壌の”菌態活性バランスの崩れ”

→病害の侵入には

「コンパニオン」(病害菌核を疎外する善玉菌バチルスGB03)

←バチルスGB03が病害を疎外します。

←バチルスGB03が病害を疎外します。

や

「エッセンシャル・プラス」(良性菌のえさ:アミノ酸、フミン酸、糖類、ケルプ)

④海岸に近いコースの”塩害”っぽい症状→吸肥の鈍り、黄化には

「フルボ酸9%」(フミン酸よりも精度の高いフルボ酸のがNaClを分解、吸肥を向上) ←高品質!北米のレオナルダイト層から採取。

←高品質!北米のレオナルダイト層から採取。

や

「コンパニオン」(善玉菌バチルスGB03がNaClを分解し、塩基を下げる)

や

「スーパーコンバット」(鉄・銅・亜鉛・マンガン他、高温多湿時期に強い微量栄養素8種)

◆

よろしくお願いします!

(^。^)

←バチルスコロニーが根茎周囲を病害から守ります。

←バチルスコロニーが根茎周囲を病害から守ります。