今年の梅雨は「6月弱、7月強」らしく

これまで6月は降雨量の少ない「空梅雨」傾向でしたが、

この先、梅雨の後半~梅雨明けまでには

そこそこ雨も降るものと思われます。

◇

しかし、ここ数年の傾向ですが

6~9月の雨に関して、

「ゲリラ豪雨」的な雨が目立ちます。

最近では、

6月21日、日本列島は梅雨前線を伴った低気圧の影響を受け、

各地で激しい雨が降りました。

静岡県内も記録的な大雨となり、

三十七万一千人に避難勧告が発令されました。

●

6月25日には

和歌山県で

1時間110ミリの記録的短時間大雨が観測されたそうです。

◇

この先、気温・湿度ともに上昇してくるので

グリーン面に殺菌剤を散布する機会も多いと思います。

しかし、集中降雨による薬剤の流亡には充分注意が必要です。

また豪雨の翌日に

表層に湿度が高い状態で日中温度が上昇すれば

最も病害侵入しやすい状況となるので

*表層の気相確保、透水性持続(エアレーション等)

*表層の加湿回避(扇風機等)

*殺菌剤のローテーションと充分な在庫

*7月7日「温風至(おんぷういたる)」頃からの

積乱雲の発生状況

などに留意して

6月下旬~8月下旬の

施薬の時期を乗り切っていただければ幸いです!

◇

オススメの資材があります!

「コンパニオン」+ケミカル殺菌剤 です。

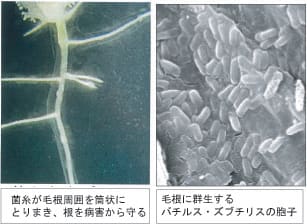

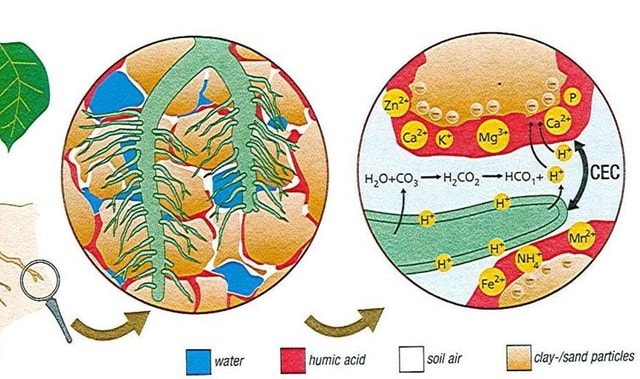

「コンパニオン」は 善玉菌バチルスGB03が

根茎周囲に筒状のコロニーをつくり、根茎を病害から守る資材です。

★雨で殺菌剤が流亡して

根茎周囲に殺菌剤が届かない場合もあると思います。

★不透水層の下で、殺菌剤が届かなかった根茎周囲にピシウム菌などが

残存している場合もあると思います。

そんな場合に、

自ら生み出す抗生物質で

ピシウムや炭疽、細菌病等の病害の菌核を破壊・疎外します。

殺菌剤との相乗効果の高い資材なので

混合散布がたいへん効果的です。

高温多湿な時期の

菌態バランス(B/Fバランス)を整える資材の決定版です!

←バチルスGB03が病害を疎外します。

←バチルスGB03が病害を疎外します。

←バチルスコロニーが根茎周囲を病害から守ります。

←バチルスコロニーが根茎周囲を病害から守ります。

◆

よろしくお願いします!

(^。^)

←6/21「乃東枯」(夏枯草ナツカレクサの枯れる頃)

←6/21「乃東枯」(夏枯草ナツカレクサの枯れる頃) ←関東地方

←関東地方 ←東海地方

←東海地方 ←近畿地方

←近畿地方

←ユッカシジゲラ

←ユッカシジゲラ