先哲に学ぶ行動哲学―知行合一を実践した日本人第十四回 維新の風雲児 高杉晋作1(『祖国と青年』22年6月号掲載)

「日本を支那の二の舞にはさせぬ」晋作は上海で誓った

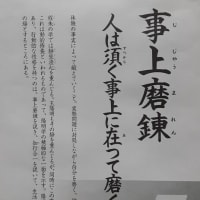

松下村塾の門下生たちは、松陰先生が亡くなった翌年(万延元年)一月から塾に集って松陰遺文と孟子と伝習録の会読を開始し、尊攘の志を深めて行った。萩に王陽明の語録である『伝習録』を初めて齎したのは高杉晋作だと言われている。晋作は、生涯、王陽明を尊崇した。晋作が持っていた『伝習録』には次の漢詩が書かれていた。

王学振興して聖学新なり 古今の雑説遂に沈湮

唯能く良知の字を信得せば 即ち是れ羲皇以上の人

(王陽明の学問が興って、聖人の学問である儒学は面目が一新し、これ迄の様々な学説の総てが沈黙せざるを得なくなった。王陽明が提唱した「良知」を真に体得するなら、古代帝王の伏羲を超える聖人となる事が出来るであろう。)

又、晋作は、文久元年の世子定広公小姓役の時に『せつ御日誌并心録』を記しているが、その表紙には自らを「致良知洞主人」と称している。晋作は王陽明の漢詩「四十餘年睡夢の中 而今醒眼始めて朦朧 知らず日已に亭午を過ぐるも 起って高楼に向って暁鐘を撞く」を好み、文久二年に上海を訪れた際には、現地人との筆談で、「常欽慕貴邦奇士王守仁之為人」(私は常に貴方の国の王陽明の人となりを慕っている。)と自己紹介している。元治元年の野山獄中詩作の中には「書を披いて良知を養ふ」と詠んでいる。

師・松陰との出会いと別れ

高杉晋作は天保十年(1839)に生れた。高杉家は武田氏の流れを汲み、二百石の上級藩士の家柄(藩士の中核の大組(八組))の一人息子であった。名前は春風、晋作は通称である。藩校明倫館に通ったが、館内の学問には飽き足りない気持ちを抱き、当時の漢詩に「自ら笑ふ平生の拙 区々として腐儒を学ぶ」「明倫館裏経義を談ずるも 畢竟明倫するもの幾人かある」と、道を本気で明らかにしようともしない口先だけの学問に対する嘆きを詠じている。この様な多感で志を抱く少年には本物の師が必要だった。

安政四年十一月、十九歳の時、親友の久坂玄瑞に誘われて松下村塾を尋ね、九歳年上の吉田松陰に出会い、その人格に惹かれて行く。だが晋作は翌年七月には学問修行の為江戸に上京したので、松下村塾での学びは九ヵ月にも満たない。しかし、松陰は晋作の才能を見抜き、晋作は松陰の志に深く共鳴した。晋作は頑固な性格であったが、松陰はそれを矯正するのでは無く、自らが確信を抱く様な体験を十年程積ませれば必ず立派な人物になると太鼓判を押し、十年後に共に事を計る事が出来る人物は晋作だとさえ述べている。そして、晋作の「識見」を高く評価した。

しかし、晋作が江戸で学問に励んでいる最中に安政の大獄が起こり、松陰は幕府に反抗する罪人として江戸に送られ、投獄されてしまう。晋作は獄にいる松陰の世話に力尽すが、十月二十七日、松陰は終に処刑され三十年の生涯を終える。その三ヶ月程前に晋作は獄中の松陰に「丈夫、死すべきところ如何」「僕今日如何にして可ならん」との質問を投げかけた。それに対する松陰の言葉が有名な「死して不朽の見込あらばいつでも死ぬべし。生きて大業の見込あらばいつでも生くべし。」であった。更に、「大意遠大の論なり。先づ遊学済まし成され候はば、蓄妻就官等の事一すら父母の御心に任せられ、若し君側にでも御出でなれば深く精忠を尽し君心を得べし。然る後正論正義を主張すべし。此の時必ず禍敗を取るなり。禍敗の後、人を謝し学を修め一箇恬退の人となり給はば、十年の後必ず大忠を立つるの日あらん。極々不幸にても一不朽人となるべし。」だった。十年はかからなかったが、その後の晋作は実際この様に生きて行く。松陰が処刑される前に萩に戻っていた晋作は、処刑の報を聞き「実に私共も師弟の交わりを結び候程の事故、仇を報い候らわで安心仕らず候。」と周布政之助宛書簡に認めた。

上海体験

翌年(万延元年)一月、晋作は妻を迎えるが、志を大いに伸ばすべく、国内・更には海外への遊学を志している。

●大丈夫宇宙の間に生く、何ぞ久しく筆研に事えんや。(『東帆録』冒頭)

(男児たるものは宇宙の中に生きている。何で久しく筆を執り硯に向う生活ばかりしておられようぞ。)

●翼あらば千里の外も飛めぐり万の国を見としぞおもふ

八月には、剣の修業(この春柳生新陰流目録を取得)も兼て東北遊歴を行い、笠間の加藤有隣、信州の佐久間象山、越前の横井小楠を訪ねて教えを受けている。文久二年、二十四歳の晋作は、藩から上海視察を命じられ、幕府の使節船に同乗して渡海した。五月六日から七月六日迄の二ヶ月、半植民地化していた上海の実態を観察し、わが国防衛の方策を考えて行く。晋作にとって上海体験はその後の行動の起点となる。『遊清五録』に晋作は次の様に記している。

●上海の形勢を熟観するに、支那人は尽く外国人のために使役せらる。英・仏人、街市を歩行すれば、清人みな傍に避けて、道をゆづる。実に上海の地、支那の属といへども、英・仏の属地といふも可なり。

晋作は、長崎に戻るや独断で、オランダからの軍艦購入を行う。結果的には藩が代金を出し渋り破談するが、晋作は上海で抱いた危機感を直ぐに行動に表したのである。何故その様な行動に出たかとの弁明書にこう記している。

●彼地ノ形勢及北京ノ風説ヲ探索シ、我 日本ニモ速ニ攘夷ノ策ヲ為サスンハ、遂ニ支那ノ覆軼ヲ踏ムモ計リ難シト思シナリ(中略)如此衰微せしは何故そと看考仕候ニ、必竟彼れ外夷を海外ニ防く之道を知さるニ出し事ニ候、其証拠ニは、万里之海濤を凌くの軍艦運用船、敵を数十里之外ニ防くの大砲等も制造成さす、彼邦志士之訳セし海国図志なとも絶板にし、徒に固陋之説僻気象を以を唱へ、因循苟且、空しく歳月を送り、断然太平之心を改め、軍艦大砲制造し、敵を敵地ニ防くの大策無き故、如此衰微ニ至リ候事也、夫故我日本にも已に覆軼を踏むの兆有れは、速に蒸気船ノ如き

(上海の実態並びに北京の情報を鑑みた所、わが日本国でも早急に攘夷の方策を確立しなければ、終にはシナの二の舞に陥ってしまうとも限らない。(中略)シナがこの様に衰えてしまったのは何故かと考えれば、結局は、シナが外敵を海外で防ぐ手だてを講じる事が出来なかった事に起因している。その証拠に、万里の外の海洋に漕ぎ出す軍艦や船舶、敵を遠方で防ぐ大砲も建造せず、シナの有志が翻訳した海国図志なども絶版にし、頑な説に固執して、何もせずに時を費やし、断固として太平の気分を改めて軍艦や大砲を造って敵を敵地で防ぐという大いなる策が無かった為にこの様に衰退してしまったのだ。翻ってわが日本国を考えた場合、シナの失敗を繰り返す様な兆しがあるので、速やかに対応すべく蒸気船の購入を決意した)

晋作の「割拠論」と長州藩「京都工作」との葛藤

晋作が上海に渡った文久二年は、桜田門外の変後の公武合体運動により、京都の朝廷と江戸の幕府との力関係が逆転して行く時期であり、薩摩の島津久光が朝廷の大原重徳三位卿を奉じて江戸に赴いて幕政改革を実現させ、その後は京都が政局の中心地となる。長州藩では長井雅楽の「航海遠略策(開国を前提とした公武合体)」を久坂玄瑞等が批判し、遂に長井雅楽は失脚し、長州藩は「破約攘夷論(朝廷の攘夷のご方針の実行を幕府に迫る)」を標榜して京都での国論形成の担い手に躍り出ていた。長州藩は幕府に攘夷断行を迫るべく公武間の周旋に力を注いでいた。

上海から戻った晋作は、攘夷を行う事には異論は無かったが、京都での工作には疑問を抱いていた。攘夷を渋る幕府に約束を迫るより、長州藩自身が攘夷を断行出来る実力を養う事に全力を投入すべきだと「割拠」論を唱えた。だが、藩の重役は晋作の意見に耳を貸そうとしなかった。これから暫く、晋作の煩悶の日々が続く。晋作には政界工作に奔走する尊攘志士達の軽薄さが我慢ならなかった。晋作は「独歩登天の志を決し」脱藩して水戸浪士と攘夷を断行せんとするが、笠間の加藤有隣に説得されて帰藩した。

●文才兵智とも、玄瑞・弥八にはもとより百歩を譲り候事なれども、一身を以って二国を任し候事は及ばずながら鉄至誠心敢えて他人に譲らざる落着にござ候、右故この度も断然独志狂放のそしりを顧みず、この狂挙には及び候。一点天下鬼神に負ざる事、我が心に誓い居り候。(文才や兵法の智恵は久坂玄瑞や楢崎弥八郎には百歩を譲るとしても、この一身を以て防長二国を担う事は誰にも譲らない覚悟です。それ故、この度も一人志を立て他からの誹りも顧みずに脱藩を断行した訳です。私の行動には一点も神に恥じる事は無いと、心に誓って居ります。)

●決心未だつかぬのに勤王と申し唱え、右ようの虚動これあるの義は、功名勤王にて真の勤王にはこれなき事

(命を賭して行う決心も定まっていないのに、勤王と唱え、空虚なる事ばかり行っているのは、功名を求めるための勤王であり、真の勤王の行動では無い。)

● 壬戌八月廿七日桜邸を亡命す

官禄吾に於て塵土軽し 笑て官禄を抛つて東に向つて行く

他の世上勤王の士を見るに 半は是れ功を貪り半は利名

(官職や俸禄は私にとっては塵や芥の様に軽い物である。笑いながらそれらを投げ打って水戸に向って出発した。今の勤王の士と言う者達は、半分は功業を貪り、半分は利益や高名の為にそれを唱えているに過ぎない。)

江戸に戻った晋作は、鬱々たる日々を過す。その満たされぬ心境を九月二十九日桂小五郎宛に次の様に書いている。

●了海先生(熊沢蕃山)の事業を学びおり候ところ、打ちやめ、彦九(高山彦九郎)の節義も出来ず空しく日月を送り、愚か狂か、智か節義か、なんだか訳も分らぬ人物に相成り、それだというて、天地鬼神に対し恥る心もこれなく、人を恐るる心もこれなく、しからば槁木死灰の工夫(生死超脱)が出来るかと思えばさにもあらず、ぶらぶらとして、瓢に未だ酒を入れぬ時の如く、坐りも悪しく、又しめくくりもこれなく、江戸っ子のいわゆるごろつき野郎者か、

十一月になって晋作を中心に松下村塾生たちは、外国公使の襲撃計画を立てたが世子に説得され断念。そして遂に十二月十二日、品川御殿山に建設中のの英国公使館の焼き討ちを断行する。幕府の追及を避ける為に玄瑞達は京都へと向うが、晋作だけは江戸に残った。この年の八月朝廷は安政の大獄以来の国事犯の名誉回復の勅旨を下されたので、年が明けて一月五日、晋作は伊藤俊輔や白井小助らと共に長州藩別邸があった若林大夫山(現在の世田谷区・松陰神社)に改葬した。江戸にて事を起さんと志していた晋作だったが、藩命により三月遂に京都に上った。晋作は思う所あって、十年の暇乞いを申し出て許される。藩政の中にあるより、もっと自由な形での行動を期したのだった。

●癸亥三月十五日、麻田(周布政之助)と論ず、頗る憤懣に堪へざる所有り、因つて断然剃髪し入道と為り、自ら名づけて東行と曰ふ、故人西行法師の人と為りを慕ふて云ふ、すなはち国歌を賦して壁に書す

西へ行く人を慕ひて東行く心の底そ神や知るらむ

晋作は、周布政之助から贈られた甲冑の側面に「予将に東行せんとす。周布政之助贈るに此甲冑を以てす。他日攘夷の戦あれば之を着して討死せん。」と記した。東には幕府がある、晋作の胸中には幕府打倒の強い志が刻まれていた。その後、晋作は促されて萩に帰郷する。その折の心境の詩。

●邦家の為に正義を起さんことを要す 雲と作り雨と作り天地を揺がさんとす 一朝蹉跌して志終に違ひ 却つて人に呼ばれて狂士と做さる(国の為に正義の挙を起そうと志し、雲や雨となって天地を揺るがそうとした。だが、頓挫して志と違い、人からは「狂人」と見做されてしまった。)

この頃から晋作は「狂」という文字を自らの号に良く使う様になる。「東洋一狂生」「西海一狂生」「長門一狂生」「東行狂生」「東狂」などがあり、自らの行動を「狂挙」と記している。晋作が好んで使った「狂」とは、現代に使う「キチガイ」の意味ではない。『論語』子路第十三や『孟子』巻第十四尽心章句下に「狂」について書かれているが、「狂」とは「中庸」の次に位置付けられるもので、理想が高く理想に対して只管突き進む者を差している。吉田松陰も『講孟箚記』の中で、道を興すには「狂者」でなければ出来ない、と述べている。晋作は、自らを狂者と自任し、局面を打開して行く為の「狂挙」を練る様になる。

「日本を支那の二の舞にはさせぬ」晋作は上海で誓った

松下村塾の門下生たちは、松陰先生が亡くなった翌年(万延元年)一月から塾に集って松陰遺文と孟子と伝習録の会読を開始し、尊攘の志を深めて行った。萩に王陽明の語録である『伝習録』を初めて齎したのは高杉晋作だと言われている。晋作は、生涯、王陽明を尊崇した。晋作が持っていた『伝習録』には次の漢詩が書かれていた。

王学振興して聖学新なり 古今の雑説遂に沈湮

唯能く良知の字を信得せば 即ち是れ羲皇以上の人

(王陽明の学問が興って、聖人の学問である儒学は面目が一新し、これ迄の様々な学説の総てが沈黙せざるを得なくなった。王陽明が提唱した「良知」を真に体得するなら、古代帝王の伏羲を超える聖人となる事が出来るであろう。)

又、晋作は、文久元年の世子定広公小姓役の時に『せつ御日誌并心録』を記しているが、その表紙には自らを「致良知洞主人」と称している。晋作は王陽明の漢詩「四十餘年睡夢の中 而今醒眼始めて朦朧 知らず日已に亭午を過ぐるも 起って高楼に向って暁鐘を撞く」を好み、文久二年に上海を訪れた際には、現地人との筆談で、「常欽慕貴邦奇士王守仁之為人」(私は常に貴方の国の王陽明の人となりを慕っている。)と自己紹介している。元治元年の野山獄中詩作の中には「書を披いて良知を養ふ」と詠んでいる。

師・松陰との出会いと別れ

高杉晋作は天保十年(1839)に生れた。高杉家は武田氏の流れを汲み、二百石の上級藩士の家柄(藩士の中核の大組(八組))の一人息子であった。名前は春風、晋作は通称である。藩校明倫館に通ったが、館内の学問には飽き足りない気持ちを抱き、当時の漢詩に「自ら笑ふ平生の拙 区々として腐儒を学ぶ」「明倫館裏経義を談ずるも 畢竟明倫するもの幾人かある」と、道を本気で明らかにしようともしない口先だけの学問に対する嘆きを詠じている。この様な多感で志を抱く少年には本物の師が必要だった。

安政四年十一月、十九歳の時、親友の久坂玄瑞に誘われて松下村塾を尋ね、九歳年上の吉田松陰に出会い、その人格に惹かれて行く。だが晋作は翌年七月には学問修行の為江戸に上京したので、松下村塾での学びは九ヵ月にも満たない。しかし、松陰は晋作の才能を見抜き、晋作は松陰の志に深く共鳴した。晋作は頑固な性格であったが、松陰はそれを矯正するのでは無く、自らが確信を抱く様な体験を十年程積ませれば必ず立派な人物になると太鼓判を押し、十年後に共に事を計る事が出来る人物は晋作だとさえ述べている。そして、晋作の「識見」を高く評価した。

しかし、晋作が江戸で学問に励んでいる最中に安政の大獄が起こり、松陰は幕府に反抗する罪人として江戸に送られ、投獄されてしまう。晋作は獄にいる松陰の世話に力尽すが、十月二十七日、松陰は終に処刑され三十年の生涯を終える。その三ヶ月程前に晋作は獄中の松陰に「丈夫、死すべきところ如何」「僕今日如何にして可ならん」との質問を投げかけた。それに対する松陰の言葉が有名な「死して不朽の見込あらばいつでも死ぬべし。生きて大業の見込あらばいつでも生くべし。」であった。更に、「大意遠大の論なり。先づ遊学済まし成され候はば、蓄妻就官等の事一すら父母の御心に任せられ、若し君側にでも御出でなれば深く精忠を尽し君心を得べし。然る後正論正義を主張すべし。此の時必ず禍敗を取るなり。禍敗の後、人を謝し学を修め一箇恬退の人となり給はば、十年の後必ず大忠を立つるの日あらん。極々不幸にても一不朽人となるべし。」だった。十年はかからなかったが、その後の晋作は実際この様に生きて行く。松陰が処刑される前に萩に戻っていた晋作は、処刑の報を聞き「実に私共も師弟の交わりを結び候程の事故、仇を報い候らわで安心仕らず候。」と周布政之助宛書簡に認めた。

上海体験

翌年(万延元年)一月、晋作は妻を迎えるが、志を大いに伸ばすべく、国内・更には海外への遊学を志している。

●大丈夫宇宙の間に生く、何ぞ久しく筆研に事えんや。(『東帆録』冒頭)

(男児たるものは宇宙の中に生きている。何で久しく筆を執り硯に向う生活ばかりしておられようぞ。)

●翼あらば千里の外も飛めぐり万の国を見としぞおもふ

八月には、剣の修業(この春柳生新陰流目録を取得)も兼て東北遊歴を行い、笠間の加藤有隣、信州の佐久間象山、越前の横井小楠を訪ねて教えを受けている。文久二年、二十四歳の晋作は、藩から上海視察を命じられ、幕府の使節船に同乗して渡海した。五月六日から七月六日迄の二ヶ月、半植民地化していた上海の実態を観察し、わが国防衛の方策を考えて行く。晋作にとって上海体験はその後の行動の起点となる。『遊清五録』に晋作は次の様に記している。

●上海の形勢を熟観するに、支那人は尽く外国人のために使役せらる。英・仏人、街市を歩行すれば、清人みな傍に避けて、道をゆづる。実に上海の地、支那の属といへども、英・仏の属地といふも可なり。

晋作は、長崎に戻るや独断で、オランダからの軍艦購入を行う。結果的には藩が代金を出し渋り破談するが、晋作は上海で抱いた危機感を直ぐに行動に表したのである。何故その様な行動に出たかとの弁明書にこう記している。

●彼地ノ形勢及北京ノ風説ヲ探索シ、我 日本ニモ速ニ攘夷ノ策ヲ為サスンハ、遂ニ支那ノ覆軼ヲ踏ムモ計リ難シト思シナリ(中略)如此衰微せしは何故そと看考仕候ニ、必竟彼れ外夷を海外ニ防く之道を知さるニ出し事ニ候、其証拠ニは、万里之海濤を凌くの軍艦運用船、敵を数十里之外ニ防くの大砲等も制造成さす、彼邦志士之訳セし海国図志なとも絶板にし、徒に固陋之説僻気象を以を唱へ、因循苟且、空しく歳月を送り、断然太平之心を改め、軍艦大砲制造し、敵を敵地ニ防くの大策無き故、如此衰微ニ至リ候事也、夫故我日本にも已に覆軼を踏むの兆有れは、速に蒸気船ノ如き

(上海の実態並びに北京の情報を鑑みた所、わが日本国でも早急に攘夷の方策を確立しなければ、終にはシナの二の舞に陥ってしまうとも限らない。(中略)シナがこの様に衰えてしまったのは何故かと考えれば、結局は、シナが外敵を海外で防ぐ手だてを講じる事が出来なかった事に起因している。その証拠に、万里の外の海洋に漕ぎ出す軍艦や船舶、敵を遠方で防ぐ大砲も建造せず、シナの有志が翻訳した海国図志なども絶版にし、頑な説に固執して、何もせずに時を費やし、断固として太平の気分を改めて軍艦や大砲を造って敵を敵地で防ぐという大いなる策が無かった為にこの様に衰退してしまったのだ。翻ってわが日本国を考えた場合、シナの失敗を繰り返す様な兆しがあるので、速やかに対応すべく蒸気船の購入を決意した)

晋作の「割拠論」と長州藩「京都工作」との葛藤

晋作が上海に渡った文久二年は、桜田門外の変後の公武合体運動により、京都の朝廷と江戸の幕府との力関係が逆転して行く時期であり、薩摩の島津久光が朝廷の大原重徳三位卿を奉じて江戸に赴いて幕政改革を実現させ、その後は京都が政局の中心地となる。長州藩では長井雅楽の「航海遠略策(開国を前提とした公武合体)」を久坂玄瑞等が批判し、遂に長井雅楽は失脚し、長州藩は「破約攘夷論(朝廷の攘夷のご方針の実行を幕府に迫る)」を標榜して京都での国論形成の担い手に躍り出ていた。長州藩は幕府に攘夷断行を迫るべく公武間の周旋に力を注いでいた。

上海から戻った晋作は、攘夷を行う事には異論は無かったが、京都での工作には疑問を抱いていた。攘夷を渋る幕府に約束を迫るより、長州藩自身が攘夷を断行出来る実力を養う事に全力を投入すべきだと「割拠」論を唱えた。だが、藩の重役は晋作の意見に耳を貸そうとしなかった。これから暫く、晋作の煩悶の日々が続く。晋作には政界工作に奔走する尊攘志士達の軽薄さが我慢ならなかった。晋作は「独歩登天の志を決し」脱藩して水戸浪士と攘夷を断行せんとするが、笠間の加藤有隣に説得されて帰藩した。

●文才兵智とも、玄瑞・弥八にはもとより百歩を譲り候事なれども、一身を以って二国を任し候事は及ばずながら鉄至誠心敢えて他人に譲らざる落着にござ候、右故この度も断然独志狂放のそしりを顧みず、この狂挙には及び候。一点天下鬼神に負ざる事、我が心に誓い居り候。(文才や兵法の智恵は久坂玄瑞や楢崎弥八郎には百歩を譲るとしても、この一身を以て防長二国を担う事は誰にも譲らない覚悟です。それ故、この度も一人志を立て他からの誹りも顧みずに脱藩を断行した訳です。私の行動には一点も神に恥じる事は無いと、心に誓って居ります。)

●決心未だつかぬのに勤王と申し唱え、右ようの虚動これあるの義は、功名勤王にて真の勤王にはこれなき事

(命を賭して行う決心も定まっていないのに、勤王と唱え、空虚なる事ばかり行っているのは、功名を求めるための勤王であり、真の勤王の行動では無い。)

● 壬戌八月廿七日桜邸を亡命す

官禄吾に於て塵土軽し 笑て官禄を抛つて東に向つて行く

他の世上勤王の士を見るに 半は是れ功を貪り半は利名

(官職や俸禄は私にとっては塵や芥の様に軽い物である。笑いながらそれらを投げ打って水戸に向って出発した。今の勤王の士と言う者達は、半分は功業を貪り、半分は利益や高名の為にそれを唱えているに過ぎない。)

江戸に戻った晋作は、鬱々たる日々を過す。その満たされぬ心境を九月二十九日桂小五郎宛に次の様に書いている。

●了海先生(熊沢蕃山)の事業を学びおり候ところ、打ちやめ、彦九(高山彦九郎)の節義も出来ず空しく日月を送り、愚か狂か、智か節義か、なんだか訳も分らぬ人物に相成り、それだというて、天地鬼神に対し恥る心もこれなく、人を恐るる心もこれなく、しからば槁木死灰の工夫(生死超脱)が出来るかと思えばさにもあらず、ぶらぶらとして、瓢に未だ酒を入れぬ時の如く、坐りも悪しく、又しめくくりもこれなく、江戸っ子のいわゆるごろつき野郎者か、

十一月になって晋作を中心に松下村塾生たちは、外国公使の襲撃計画を立てたが世子に説得され断念。そして遂に十二月十二日、品川御殿山に建設中のの英国公使館の焼き討ちを断行する。幕府の追及を避ける為に玄瑞達は京都へと向うが、晋作だけは江戸に残った。この年の八月朝廷は安政の大獄以来の国事犯の名誉回復の勅旨を下されたので、年が明けて一月五日、晋作は伊藤俊輔や白井小助らと共に長州藩別邸があった若林大夫山(現在の世田谷区・松陰神社)に改葬した。江戸にて事を起さんと志していた晋作だったが、藩命により三月遂に京都に上った。晋作は思う所あって、十年の暇乞いを申し出て許される。藩政の中にあるより、もっと自由な形での行動を期したのだった。

●癸亥三月十五日、麻田(周布政之助)と論ず、頗る憤懣に堪へざる所有り、因つて断然剃髪し入道と為り、自ら名づけて東行と曰ふ、故人西行法師の人と為りを慕ふて云ふ、すなはち国歌を賦して壁に書す

西へ行く人を慕ひて東行く心の底そ神や知るらむ

晋作は、周布政之助から贈られた甲冑の側面に「予将に東行せんとす。周布政之助贈るに此甲冑を以てす。他日攘夷の戦あれば之を着して討死せん。」と記した。東には幕府がある、晋作の胸中には幕府打倒の強い志が刻まれていた。その後、晋作は促されて萩に帰郷する。その折の心境の詩。

●邦家の為に正義を起さんことを要す 雲と作り雨と作り天地を揺がさんとす 一朝蹉跌して志終に違ひ 却つて人に呼ばれて狂士と做さる(国の為に正義の挙を起そうと志し、雲や雨となって天地を揺るがそうとした。だが、頓挫して志と違い、人からは「狂人」と見做されてしまった。)

この頃から晋作は「狂」という文字を自らの号に良く使う様になる。「東洋一狂生」「西海一狂生」「長門一狂生」「東行狂生」「東狂」などがあり、自らの行動を「狂挙」と記している。晋作が好んで使った「狂」とは、現代に使う「キチガイ」の意味ではない。『論語』子路第十三や『孟子』巻第十四尽心章句下に「狂」について書かれているが、「狂」とは「中庸」の次に位置付けられるもので、理想が高く理想に対して只管突き進む者を差している。吉田松陰も『講孟箚記』の中で、道を興すには「狂者」でなければ出来ない、と述べている。晋作は、自らを狂者と自任し、局面を打開して行く為の「狂挙」を練る様になる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます