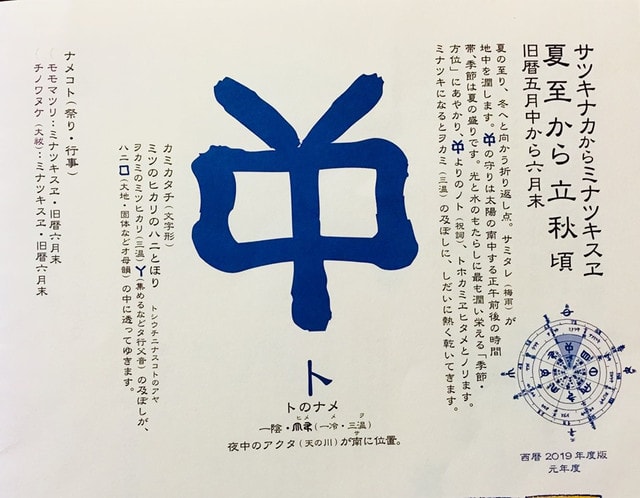

夏の至り!

サツキナカ(旧暦五月満月・西暦二〇一九年六月十七日)より、

とトの季節に入ります。

ヲカミ(温四)極大の夏至を過ぎ、冬へと向かう折り返し点、

月よりヒメ(一冷)が降されて、サミタレ(梅雨)が地中を潤します。

トの守りは太陽の南中する正午前後の時間帯、

サツキナカ(夏至頃)よりミナツキスヱ(立秋頃)、季節は夏の盛りです。

光と水のもたらしに最も潤い栄える季節、方位にあやかり、

トよりのノト(祝詞)、トホカミヱヒタメとノリます。

サツキモチ、夏至の満月は、

太陽と正反対の軌道を通る月が出ている時間が一年で最も短くなり、

夕日の赤を月が近い位置で受けて映る夕焼け色の満月♡

これをネイテイブアメリカンの人々はストロベリームーンと呼ぶそうです。

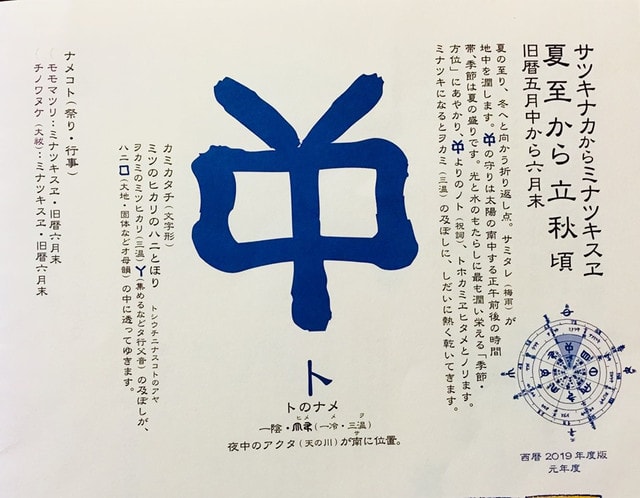

「ト」

Y(タ行父音):「たす・集める・まとめる・協力・尽す」など、

*複数のモノ・分散しているモノなどを受ける。

*合わせて繋ぐ(縦線は一種の収束線でもあります。)などのイメージ。

□(ハニ・オ母韻):「固い・足元の大地・クニ」など、

*「安定・定常状態・成熟・完成・最終プロセス」などのイメージ。

春分の「タ」の季節は、ア母韻○(ウツホ)で空気はポカポカ温かくなり、

夏至の「ト」では、オ母韻□(ハニ)地面の中まで十分に熱くなるイメージですね。

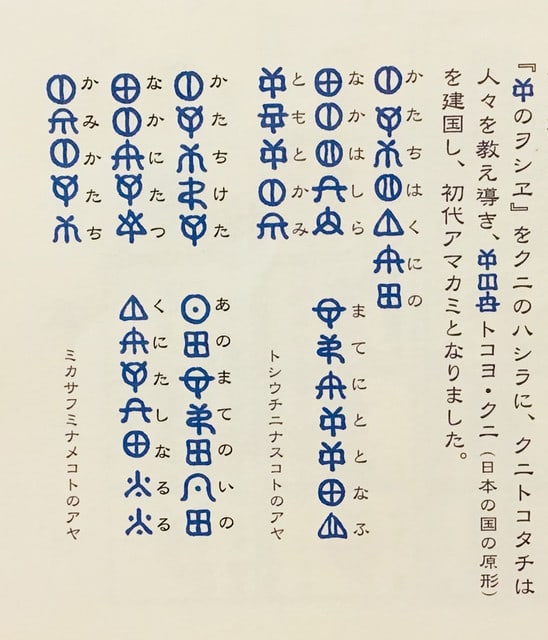

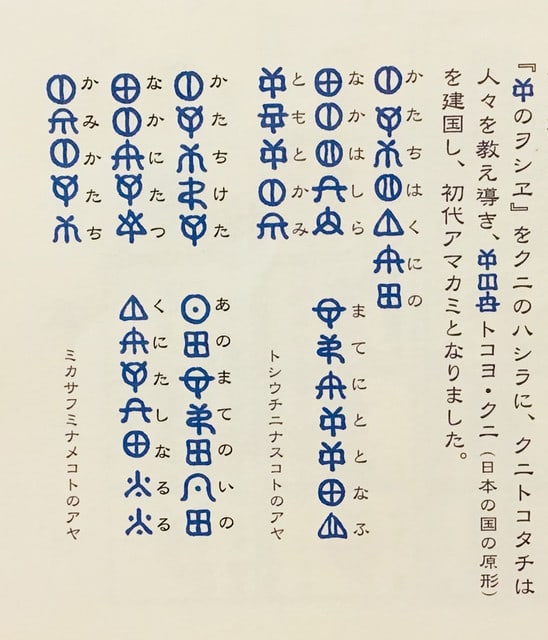

【トのヲシヱ:トコヨクニ建国の理念】

トのヲシテは、クニの中心のアマカミが、両手を差し上げて、

アメ(天・大宇宙)の恵みを享けいただいて、国民に普くわかち及ぼす形です。

アメの恵みや先祖の恩恵を享けて、ヒトはこの世に在ります。

より豊かに安定した暮らしへと創意工夫して、自立した営みを分かち合いながら、

互いに協力し、得意を持ち寄り、為し固め、次世代に繋いでゆく、

との思いがとの文字形に込められています。

『トのヲシヱ』をクニのハシラに、クニトコタチは人々を教え導き、

とこよトコヨ・クニ(日本の国の原形)を建国、初代アマカミとなりました。

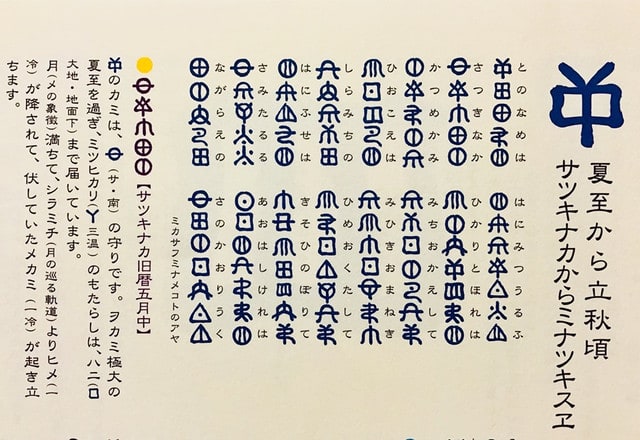

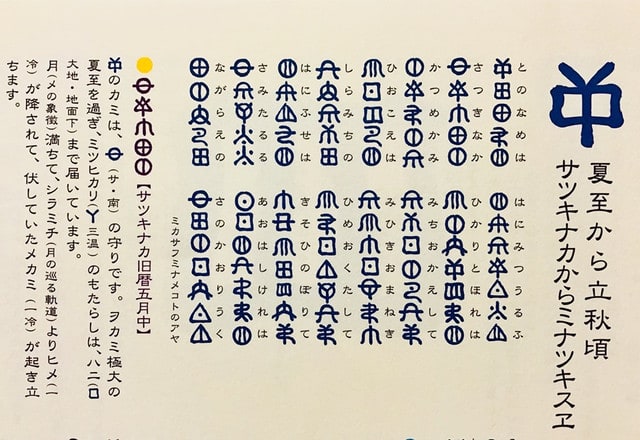

サツキナカ(夏至)からミナツキスヱ(立秋頃)

とのなめは はにみつうるふ

さつきなか ひかりとほれは

かつめかみ みちおかえして

ひおこえは みひきおまねき

しらみちの ひめおくたして

はにふせは きそひのぼりて

さみたるゝ あおばしげれは

ながらえの さのかおりうく (ミカサフミナメコトのアヤ)

●【サツキナカ:旧暦五月中】

トのカミは、サ(南)の守りです。

ヲカミ極大の夏至を過ぎ、

Yミツヒカリ(三温・タ行父音)のもたらしは、

□ハニ(大地・地面下・オ母韻)まで届いています。

月(メの象徴)満ちて、シラミチ(月の巡る軌道)よりヒメ(一冷)が降されて、

伏していたメカミ(一冷)が起き立ちます。

キソヒノホリテ サミタルル(五月雨・梅雨)、

大地に光と水の潤いがもたらされ、万木のアオバが風に香ります。

「夫婦岩と王冠富士」

(二〇一九年六月十三日午前四時四十六分・伊勢市二見町興玉神社・夫婦岩にて志摩のカメラマン泊正徳さん撮影)

夏至!伊勢二見浦の地名はヲシテに登場します。

アマテルカミがミヤコに伊勢志摩を選んだ要因の一つは、

この夏至の光景も大きかったのではと思えます♡

◎御神田祭(伊雜宮・志摩市磯部町)

伊雜宮の御神田祭は、重要無形文化財に指定された御田植の祭りです。

祭りの起原は平安時代末頃と伝えられていますが、今から約六百五十年前、

南北朝時代の建武二年(一三三五)が記録上最古のようです。

祭りの次第に「竹取神事」があり、神田の中央に設置された『太一』と書かれた

団扇(ごんばうちわ)のついた忌竹(いみだけ)を男衆が奪い合います。

竹の一片を船に祀れば豊漁になると伝えられています。

『太一』とは、宇宙根元。北極星、大日如来、天照大神と同一視されています。

古代日本の「宇宙根元を表す哲学的概念」では、

宇宙の中心・源は北極星のその先の『アモト』(アウワ)であり、

アモトの中心からの回転の響きはクニタマ(地球)にも及び、

人の呼吸や水面のさざなみに表れるとされています。

また、ヒトの「タマ」は『アモト』から降され来て、

死後は再び『アモト』に還る、ご先祖様も皆いるところとして、

そのつながりを尊び感謝し、新月・満月には常にお祭りしていました。

『太一』の団扇を倒すのは、宇宙の源からの夏至のウルナミ(エネルギー)を

水田にもたらすとの表しなのかもしれません。

毎年西暦六月二十四日に行われる御神田祭ですが、

これは「明治改歴」以降の日付で、それ以前は、『磯部町史』によりますと、、

明治二十四年、各区長が神宮に差し出した「御田植旧復義願」の文中には、

「御田植の義は享禄(一五ニ八年~)年中より毎年五月中滞りなく云々」。

また、『磯部の御神田』(磯部町教育委員会)には、、

元禄年中の文書の磯部町下郷地下所蔵の伊雜宮史に、

万治二(一六五九)年、江戸の寺社御奉行所呈出した旧記勘例の中に、

「一、 五月中旬有 御田之神事是、、今之定例也」とあります。

もともとは旧暦(太陰太陽暦)の

「サツキナカ(望・五月十五日)」、夏至の満月(トの季節入)であり、

夏至のウルナミ(エネルギー)を享け頂くという思いが込められているのかもしれません。

冬至の満月は、シモツキナカ「ウイナメヱ」です。

現在西暦十一月二十三日の「新嘗祭」にあたり、相対しています。

ハツヒ(朔)・モチ(望)アワ(天地自然)のウヤマヒ。

参考:

◎『磯部町史』 ◎『磯部の御神田』(磯部町教育委員会)

◎ウィキペディア「磯部の御神田」

◎『ホツマ辞典』池田満著・展望社

◎ヲシテ文献の世界へようこそ-日本ヲシテ研究所「ヲシテ文献・大意」

http://www.zb.ztv.ne.jp/woshite/index.html

◎『記紀原書ヲシテ』上・下巻 池田満著・展望社

◎『よみがえる日本語』青木純雄・平岡憲人著・明治書院

※ヲシテフォントの商標権、意匠権は、日本ヲシテ研究所にあります。

サツキナカ(旧暦五月満月・西暦二〇一九年六月十七日)より、

とトの季節に入ります。

ヲカミ(温四)極大の夏至を過ぎ、冬へと向かう折り返し点、

月よりヒメ(一冷)が降されて、サミタレ(梅雨)が地中を潤します。

トの守りは太陽の南中する正午前後の時間帯、

サツキナカ(夏至頃)よりミナツキスヱ(立秋頃)、季節は夏の盛りです。

光と水のもたらしに最も潤い栄える季節、方位にあやかり、

トよりのノト(祝詞)、トホカミヱヒタメとノリます。

サツキモチ、夏至の満月は、

太陽と正反対の軌道を通る月が出ている時間が一年で最も短くなり、

夕日の赤を月が近い位置で受けて映る夕焼け色の満月♡

これをネイテイブアメリカンの人々はストロベリームーンと呼ぶそうです。

「ト」

Y(タ行父音):「たす・集める・まとめる・協力・尽す」など、

*複数のモノ・分散しているモノなどを受ける。

*合わせて繋ぐ(縦線は一種の収束線でもあります。)などのイメージ。

□(ハニ・オ母韻):「固い・足元の大地・クニ」など、

*「安定・定常状態・成熟・完成・最終プロセス」などのイメージ。

春分の「タ」の季節は、ア母韻○(ウツホ)で空気はポカポカ温かくなり、

夏至の「ト」では、オ母韻□(ハニ)地面の中まで十分に熱くなるイメージですね。

【トのヲシヱ:トコヨクニ建国の理念】

トのヲシテは、クニの中心のアマカミが、両手を差し上げて、

アメ(天・大宇宙)の恵みを享けいただいて、国民に普くわかち及ぼす形です。

アメの恵みや先祖の恩恵を享けて、ヒトはこの世に在ります。

より豊かに安定した暮らしへと創意工夫して、自立した営みを分かち合いながら、

互いに協力し、得意を持ち寄り、為し固め、次世代に繋いでゆく、

との思いがとの文字形に込められています。

『トのヲシヱ』をクニのハシラに、クニトコタチは人々を教え導き、

とこよトコヨ・クニ(日本の国の原形)を建国、初代アマカミとなりました。

サツキナカ(夏至)からミナツキスヱ(立秋頃)

とのなめは はにみつうるふ

さつきなか ひかりとほれは

かつめかみ みちおかえして

ひおこえは みひきおまねき

しらみちの ひめおくたして

はにふせは きそひのぼりて

さみたるゝ あおばしげれは

ながらえの さのかおりうく (ミカサフミナメコトのアヤ)

●【サツキナカ:旧暦五月中】

トのカミは、サ(南)の守りです。

ヲカミ極大の夏至を過ぎ、

Yミツヒカリ(三温・タ行父音)のもたらしは、

□ハニ(大地・地面下・オ母韻)まで届いています。

月(メの象徴)満ちて、シラミチ(月の巡る軌道)よりヒメ(一冷)が降されて、

伏していたメカミ(一冷)が起き立ちます。

キソヒノホリテ サミタルル(五月雨・梅雨)、

大地に光と水の潤いがもたらされ、万木のアオバが風に香ります。

「夫婦岩と王冠富士」

(二〇一九年六月十三日午前四時四十六分・伊勢市二見町興玉神社・夫婦岩にて志摩のカメラマン泊正徳さん撮影)

夏至!伊勢二見浦の地名はヲシテに登場します。

アマテルカミがミヤコに伊勢志摩を選んだ要因の一つは、

この夏至の光景も大きかったのではと思えます♡

◎御神田祭(伊雜宮・志摩市磯部町)

伊雜宮の御神田祭は、重要無形文化財に指定された御田植の祭りです。

祭りの起原は平安時代末頃と伝えられていますが、今から約六百五十年前、

南北朝時代の建武二年(一三三五)が記録上最古のようです。

祭りの次第に「竹取神事」があり、神田の中央に設置された『太一』と書かれた

団扇(ごんばうちわ)のついた忌竹(いみだけ)を男衆が奪い合います。

竹の一片を船に祀れば豊漁になると伝えられています。

『太一』とは、宇宙根元。北極星、大日如来、天照大神と同一視されています。

古代日本の「宇宙根元を表す哲学的概念」では、

宇宙の中心・源は北極星のその先の『アモト』(アウワ)であり、

アモトの中心からの回転の響きはクニタマ(地球)にも及び、

人の呼吸や水面のさざなみに表れるとされています。

また、ヒトの「タマ」は『アモト』から降され来て、

死後は再び『アモト』に還る、ご先祖様も皆いるところとして、

そのつながりを尊び感謝し、新月・満月には常にお祭りしていました。

『太一』の団扇を倒すのは、宇宙の源からの夏至のウルナミ(エネルギー)を

水田にもたらすとの表しなのかもしれません。

毎年西暦六月二十四日に行われる御神田祭ですが、

これは「明治改歴」以降の日付で、それ以前は、『磯部町史』によりますと、、

明治二十四年、各区長が神宮に差し出した「御田植旧復義願」の文中には、

「御田植の義は享禄(一五ニ八年~)年中より毎年五月中滞りなく云々」。

また、『磯部の御神田』(磯部町教育委員会)には、、

元禄年中の文書の磯部町下郷地下所蔵の伊雜宮史に、

万治二(一六五九)年、江戸の寺社御奉行所呈出した旧記勘例の中に、

「一、 五月中旬有 御田之神事是、、今之定例也」とあります。

もともとは旧暦(太陰太陽暦)の

「サツキナカ(望・五月十五日)」、夏至の満月(トの季節入)であり、

夏至のウルナミ(エネルギー)を享け頂くという思いが込められているのかもしれません。

冬至の満月は、シモツキナカ「ウイナメヱ」です。

現在西暦十一月二十三日の「新嘗祭」にあたり、相対しています。

ハツヒ(朔)・モチ(望)アワ(天地自然)のウヤマヒ。

参考:

◎『磯部町史』 ◎『磯部の御神田』(磯部町教育委員会)

◎ウィキペディア「磯部の御神田」

◎『ホツマ辞典』池田満著・展望社

◎ヲシテ文献の世界へようこそ-日本ヲシテ研究所「ヲシテ文献・大意」

http://www.zb.ztv.ne.jp/woshite/index.html

◎『記紀原書ヲシテ』上・下巻 池田満著・展望社

◎『よみがえる日本語』青木純雄・平岡憲人著・明治書院

※ヲシテフォントの商標権、意匠権は、日本ヲシテ研究所にあります。