晩春。

新緑に森がモリモリしてくる季節、、笑。

だいぶ日も長くなりましたね♪

ヤヨイ新月を迎えます。

「ヤヨイ」に入ると、

柳が芽吹き、桃が咲き、一挙に春の雰囲気が強くなります。

苗代に種を蒔く時節、ヨモギの新芽を餅に搗き込み食します。

満月を過ぎる頃には、地面から立ち涌く陽炎が、苗の育成を助けます。

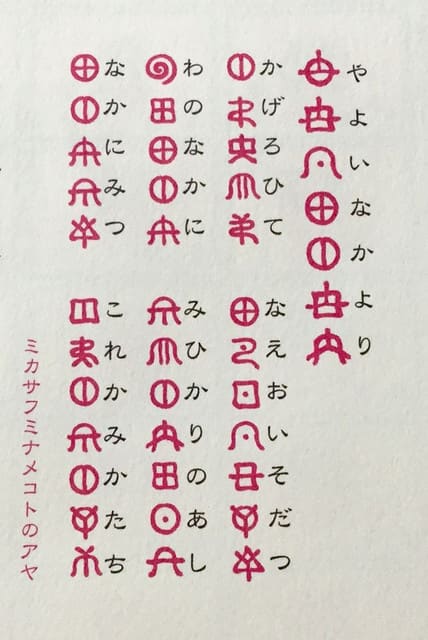

ヤヨイきて ももさきメヲの

ひなまつり くさもちさけに

ひくゑもせ トシウチニナスコトのアヤ

ヤヨイのはしめ

ももやなぎ みきひなまつり

ゑもぎもち タミなわしろに

タネおまく ミカサフミナメコトのアヤ

◎ヒナマツリ:ヤヨイ三日

日本で最初の結婚の儀を記念し、

トツギのノリ(法)を教え導くお祭りです。

モモの花の許、クサモチ(よもぎ餅)とミキ(御酒)で、メヲのヒナマツリ。

「ヒナマツリ」の発祥は、四代アマカミ・ウヒチニ(ヲカミ)の時代。

稲作(陸稲)の導入、田畑の農作業など社会構造に変革がもたらされ、

女性の社会的役割が求められ、ウヒチニはスヒチニを妻と定め、

「トツギの儀式」を行いました。

ここに婚姻の制度が起き、広く一般国民にも教え広められました。

伊勢二見和亭朝日館さんのお雛さま

「ヤヨイきて モモさきメヲの ヒナマツリ」

四代ウヒチニが皇位(みくらい)に即かれたのは、

コシクニのヒナルノタケ(福井県越前市中平吹町・日野神社・日野山)、

そのカンミヤに実のなる苗木を植えられましたところ、

三年の後のヤヨイ三日、みごとに花咲き実も成り行くようです。

ハナもミも、モモ(百)なるゆえにモモのハナ、子孫繁栄の象徴です。

ヤヨイ三日月、モモの花の許で、メヲのヒナマツリ。

「ヒナ」とは半人前(未熟・七分目)のことで、「メヲト」となりて、

一人前の「ヒト(一から十)」となるという意が込められています。

「モモヒナギ・モモヒナミ」とはヒナマツリに因んだ四代アマカミの讃名です。

晴れてメヲトのトツギの儀です。

「トツギのミキ(御酒)」は、

「ミ」身籠る女性から先にのみ、

「キ」兆すエネルギーの男性にすすめます。

三三九度はヤヨイ三日のトツギ固めのミキ(酒)のこと。

夕暮れの細い三日月をミキ(お酒)に浮かべてすすめます。

「サカツキ」の名は、月が逆さに映ることから!

『宇治山田市史』宇治山田市役所編 年中行事より

「神宮諸祭典」

◎三月恒例祭春季皇靈祭遙拝【春分】

「宮中神事」

◎桃花御饌【三月三日】

式は新菜御饌(わかなのみけ・正月七日)同様であるが、

今日の御饌は長き草餅で、内宮は桃枝を筒に立て、

外宮は桃枝を五寸位に伐り、束ねたる草餅に横に挿して供える。

◎木芽神事【三月中旬】

内宮では三月の中旬、

佳日を卜して山宮祭(やまみやのまつり)と称して先祖祭が行われた。

あたかも木の芽が張出す時分なので、木芽神事とも称せられた。

禰宜・権禰宜以下打揃うて、城田郷の津不良谷(つぶらたに)というに参って

祭を挙げるのである。

一禰宜就任の初に東谷を祭り、次年には中谷、その次は西谷と替るがわるに祭る例である。

當年中に蒜(のびる)を食べた人は参ってはならぬ定めもあったが、

後には荒木田一門は楠部村の小谷で、二問は風日祈宮の南で行い、

外宮の山宮祭は十一月下旬に日を卜して宮域の山宮谷で行ったのである。

「民間行事」

◎桃の節供【三月三日】

民間では小豆飯を炊き、桃の酒を祝う外、女子のある家では雛祭とて内裡雛を飾り、

草餅を搗き菱餅を供へ、女児の庭訓に資したものである。

市中の人々は主人筋・師匠・得意先などへ節供の禮とて礼服にて廻禮する事もあった。

この廻禮は明治維新後絶えたが雛飾りは近来年を追うてだんだん盛んになった。

◎汐干狩【三月三日】

三月三日の汐干に二見浦には市中の老若男女の貝拾ひ遊びをする風俗であった。

能く干る時は、立石より凡そ十町許りも干潟となったと云ふ。(五十鈴落葉)

参考文献・参考資料

◎『ホツマ辞典』池田満著・展望社

◎ヲシテ文献の世界へようこそ-日本ヲシテ研究所「ヲシテ文献・大意」

http://www.zb.ztv.ne.jp/woshite/index.html

◎『記紀原書ヲシテ』上・下巻 池田満著・展望社

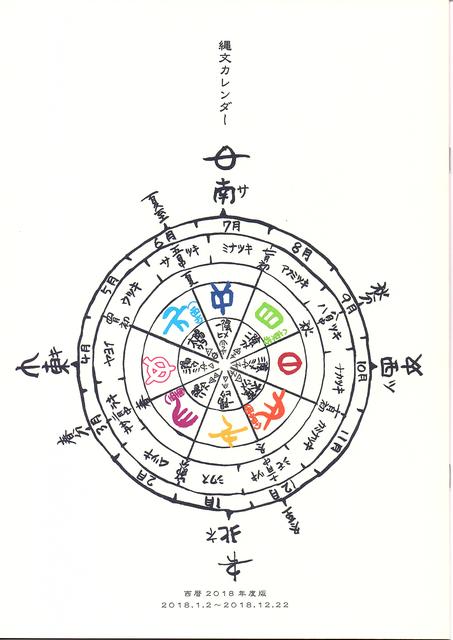

◎『縄文カレンダー』冨山喜子編

◎『宇治山田市史』宇治山田市役所編 国書刊行会

※ヲシテフォントの商標権、意匠権は、日本ヲシテ研究所にあります。

編集:冨山喜子

******************

『縄文カレンダー』

ヲシテ文献の記述をもとに縄文時代の季節感や行事を、

現代のグレゴリオ暦と太陰太陽暦(旧暦)に表しています。

今に伝わる「ヒナマツリ」や「タナハタ」、「豆まき」等、祭りの発祥や謂れも、

たいへんに興味深く、古来日本の慣わしや精神、思想が覗え、

縄文の宇宙的概念や死生観をも読み取れる「コヨミ」です。

縄文カレンダーの一年は、冬の至りの満月から月の巡りの十二カ月です。

A4判カラー・竹紙20頁冊子形。

1冊1500円でお分けしています。

ご希望の方は、

送り先のご住所、お名前、希望冊数を下記までメールにてお知らせください。

冨山喜子

【メール】yoshico1018@yahoo.co.jp

【ブログ】喜びの種☆:

http://blog.goo.ne.jp/ten380445