ゼラニュウムという名前は、ディオスコリデスがつけた。という話。

レモンローズゼラニュウムの花が咲いた。

淡いピンクが入った5枚の花弁は、

上2枚の花びらには濃い赤紫の線状の筋が入り、下が3枚の細長い花びらとなる。

これがセンテッドゼラニュウム類のフォーマットだが、

この花は、レモンローズゼラニュウムなのだろうか?

そういまでも信じているが、花と葉の組み合わせで見ると違う種のような気がする。

ローズゼラニュウムの変種のようではあるが、

レモンゼラニュウム、ローズゼラニュウム、ロバーツ・レモンローズゼラニュウムとも違うようだ。

(写真)レモンローズゼラニュウムの花

ゼラニュウムはややっこしい。という話は次回に譲ることにし、

ゼラニュウムの大昔の歴史からはじめよう。

ディオスコリデスが名づけた“ゼラニュウム”

ゼラニウムという名は、

ギリシャ語で“鶴(つる)”を意味するゲラノス(geranos)からきている。

実がなったゼラニュウムの立ち姿は、

まるで、鶴が長いくちばしをつきたてているようであり、

これから鶴のくちばしに見立ててゲラノスと呼んだ。

英語ではこの草花を“クレーンズ・ビル”(cranes bill)といい、

これもまたギリシャ語同様に“鶴のくちばし”を意味する。

現代的には、高層ビルの建築では、一番上にクレーン(起重機)があり、

この姿も鶴のくちばしに似ている。

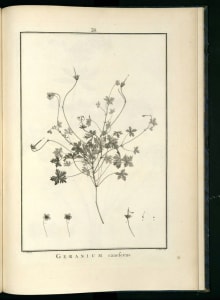

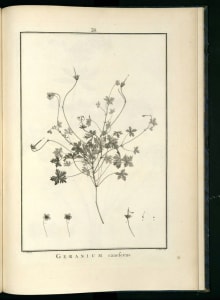

さて次の植物画は何に似ているだろう!

そう、鶴に似てますね!!

(資料)Charles Louis L'Héritier de Brutelle「ゼラニュウム論」(1787-1788)

この名前をつけたのが、ディオスコリデス(紀元40-90年頃)で、

彼の薬物誌には次のように書かれている。

『ゲラニウムの葉は、アネモネに似ているが、鋸歯がありアネモネの葉よりは長い。根は丸みがあり食べると甘く1ドラム(約4.37グラム)をぶどう酒とともに服用すれば、子宮の炎症がおさまる。 これは、またアルテルム・ゲラニウム(Alterum geranium)「もう一つの(第二の)ゲラニウム」とも呼ばれる。細かくて短い茎には細かい毛がたくさんあり、長さは2スパン(約46㎝)である。葉はゼニアオイに似ている。枝の先には上を向いた一種の副次発生のものがつく。これは嘴のある鶴の頭あるいは犬の歯のような形をしているが薬用にならない。』

『ディオスコリデスの薬物誌第3巻131 GERANION Geranium tuberosum』

注)ディオスコリデスに関して当ブログの「ときめきの植物雑学」で

過去に記載しております。

① その16:2008年1月17日 ②その38:2008年4月2日 ③ その39:4月3日 ④その40:4月8日

(写真)つぼみと葉

レモンローズゼラニウム

・フウロソウ科ベラルゴニューム属(和名テンジクアオイ)の耐寒性がない低木。

・学名はローズゼラニュウムと同じPelargonium graveolensとしておく。

・英名はscented geranium Lemon Rose、和名がニオイゼラニウム、ニオイテンジクアオイ。

・上記の名前は、250種ほどあるテンジクアオイ属のうち葉に芳香或いは刺激臭がある低木類の総称を言う。

・原産地はアフリカ南部。

・日当たりの良いところ。夏場は涼しいところ。冬場は、耐寒性がないので、軒下か室内。

・乾燥気味で育て、乾いたらたっぷり水をあげる。梅雨の時期は雨のあたらない風通しの良いところで育てる。

・成長期の肥料切れに注意。

・開花期は、5月~初夏。淡いピンク系の小花が咲く。

・葉はレモンの芳香を放つ。

・花が終わった梅雨前または秋に10cm程度を残した強剪定をする。

・4~5年で株が老化するので春か秋に挿し木で増やす。

レモンローズゼラニュウムの花が咲いた。

淡いピンクが入った5枚の花弁は、

上2枚の花びらには濃い赤紫の線状の筋が入り、下が3枚の細長い花びらとなる。

これがセンテッドゼラニュウム類のフォーマットだが、

この花は、レモンローズゼラニュウムなのだろうか?

そういまでも信じているが、花と葉の組み合わせで見ると違う種のような気がする。

ローズゼラニュウムの変種のようではあるが、

レモンゼラニュウム、ローズゼラニュウム、ロバーツ・レモンローズゼラニュウムとも違うようだ。

(写真)レモンローズゼラニュウムの花

ゼラニュウムはややっこしい。という話は次回に譲ることにし、

ゼラニュウムの大昔の歴史からはじめよう。

ディオスコリデスが名づけた“ゼラニュウム”

ゼラニウムという名は、

ギリシャ語で“鶴(つる)”を意味するゲラノス(geranos)からきている。

実がなったゼラニュウムの立ち姿は、

まるで、鶴が長いくちばしをつきたてているようであり、

これから鶴のくちばしに見立ててゲラノスと呼んだ。

英語ではこの草花を“クレーンズ・ビル”(cranes bill)といい、

これもまたギリシャ語同様に“鶴のくちばし”を意味する。

現代的には、高層ビルの建築では、一番上にクレーン(起重機)があり、

この姿も鶴のくちばしに似ている。

さて次の植物画は何に似ているだろう!

そう、鶴に似てますね!!

(資料)Charles Louis L'Héritier de Brutelle「ゼラニュウム論」(1787-1788)

この名前をつけたのが、ディオスコリデス(紀元40-90年頃)で、

彼の薬物誌には次のように書かれている。

『ゲラニウムの葉は、アネモネに似ているが、鋸歯がありアネモネの葉よりは長い。根は丸みがあり食べると甘く1ドラム(約4.37グラム)をぶどう酒とともに服用すれば、子宮の炎症がおさまる。 これは、またアルテルム・ゲラニウム(Alterum geranium)「もう一つの(第二の)ゲラニウム」とも呼ばれる。細かくて短い茎には細かい毛がたくさんあり、長さは2スパン(約46㎝)である。葉はゼニアオイに似ている。枝の先には上を向いた一種の副次発生のものがつく。これは嘴のある鶴の頭あるいは犬の歯のような形をしているが薬用にならない。』

『ディオスコリデスの薬物誌第3巻131 GERANION Geranium tuberosum』

注)ディオスコリデスに関して当ブログの「ときめきの植物雑学」で

過去に記載しております。

① その16:2008年1月17日 ②その38:2008年4月2日 ③ その39:4月3日 ④その40:4月8日

(写真)つぼみと葉

レモンローズゼラニウム

・フウロソウ科ベラルゴニューム属(和名テンジクアオイ)の耐寒性がない低木。

・学名はローズゼラニュウムと同じPelargonium graveolensとしておく。

・英名はscented geranium Lemon Rose、和名がニオイゼラニウム、ニオイテンジクアオイ。

・上記の名前は、250種ほどあるテンジクアオイ属のうち葉に芳香或いは刺激臭がある低木類の総称を言う。

・原産地はアフリカ南部。

・日当たりの良いところ。夏場は涼しいところ。冬場は、耐寒性がないので、軒下か室内。

・乾燥気味で育て、乾いたらたっぷり水をあげる。梅雨の時期は雨のあたらない風通しの良いところで育てる。

・成長期の肥料切れに注意。

・開花期は、5月~初夏。淡いピンク系の小花が咲く。

・葉はレモンの芳香を放つ。

・花が終わった梅雨前または秋に10cm程度を残した強剪定をする。

・4~5年で株が老化するので春か秋に挿し木で増やす。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます