(峠の茶屋2)

(鳥居峠の眺望所、神社への距離案内)

(鳥居峠2)

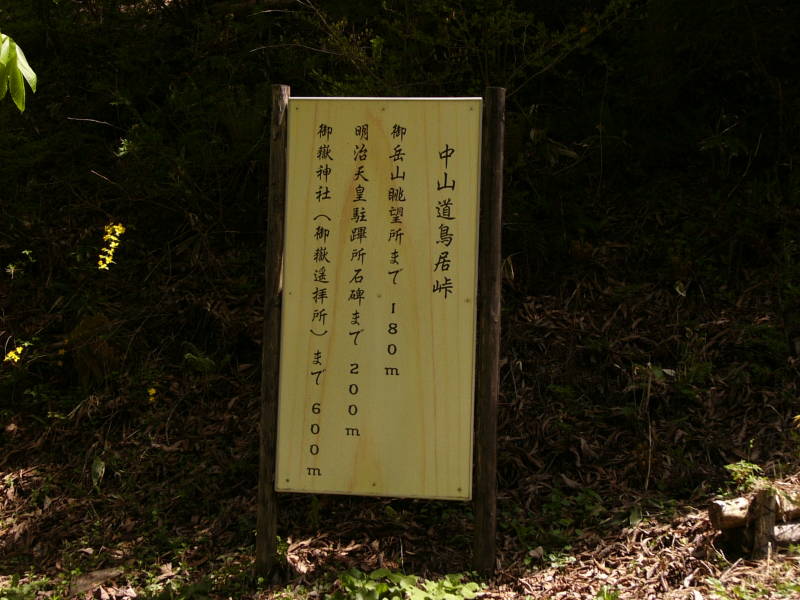

水場の後ろに案内看板があり、

(中山道鳥居峠

御岳山眺望所まで 180m

明治天皇駐蝉所石碑まで 200m

御嶽神社・御嶽遥拝所まで 600m)とある。

道路の先を見ると、今来た道の左脇に急坂を登る狭い道が見える。

やっとの思いで登ってきたボクには、とても600mも左上に登る勇気が無く、

進むべき道路は平坦な広いほうの道と勝手に決める。

とりあえず美味しい水をたらふく戴き、小用も済ませて山間の道を行く。

峠とあるからには、向こう側は下り道に違いない。

山と山の間を通り抜ける風が強く、帽子が吹き飛ばされそう。

峠を抜けると目の前がひらけて道路は、二つに分かれる。

さてどちらかと見渡すと、

左手に「熊除けの鐘を鳴らしてください」の看板が目に付いた。

(熊除けの鐘)

案内書に寄れば、熊よけの鐘がおいてあるので

「鳴らして進もう」とあったことを思い出した。

碓氷峠、和田峠で活躍した熊除けの鈴を持ってきたが、今回も役に立った。

鈴を忘れてきた人たちのために、大きな鈴がぶら提げてある。

子供が悪戯でもするように、カミサンと二人で交互に大きく鈴を鳴らす。

鈴は山にこだまして、もし熊がいればびっくりするほどだ。

その先は新緑に燃える栃の木の群生地があり、

「鳥居峠のトチノキ群」として木祖村の天然記念物に指定されている。

鳥居峠は中山道三大難所の一つに数えられているが、

碓氷峠の上り8.3kmが最もきつかった様に思う。次が和田峠であるが、

これは碓氷峠と比較して、上りは気にならなかったが、長い下りが大変で、

それらに比べると鳥居峠の登りは約2km、

下りも短く難所というほどのことは無かった。

(栃の木群生地の石塔)

(栃の木群)

(道路脇のお地蔵様)

(道路案内標識)

(御嶽神社の石柱)

話を戻して、さらに進むと案内標識が見え、

右薮原宿、左奈良井宿、正面丸山公園とある。

正面道路には石の鳥居、石柱があり、「御嶽神社」とある。

奥の神殿の左右には沢山の石造物群があり、

その左側に御嶽山遥拝所がある。

そこから上に見える山が御嶽山であろうか、雪を頂いた山が見える。

遥拝所の前に急な階段があるので丸山公園に向かって下りていく。

(御嶽山神社)

(御嶽山神社2)

(御嶽山神社3)

(御嶽山神社脇の石造群)

(神殿右横の石造群)

(神殿左横の石造群2)

(さらに左の 遥拝所)

(遥拝所から下る急階段)

(遥拝所から見た山、何山でしょうか?御嶽山?)

下りきったところが少し広場になっており、

右側に「義仲硯水」の案内看板が見える。

(昔、木曽義仲が平家打倒のため旗揚げして、北国へ攻め上がるとき、

鳥居峠の頂上で、戦勝祈願の願書をしたためるのに使った水と伝えられている。)と

「硯水の伝説」が残っている。

本来の硯水は、この場所より5~6m上に登ったところにある

水場であると案内があるので登ってみる。

(今の硯水/すずりみず)

(数メートル山上の本来の硯水)

「義仲硯水」の場所よりさらに一段下ったところに丸山公園はあり、

そこにはまた多くの石造物がある。

「木祖村史跡鳥居峠」「信濃十名所鳥居峠」

松尾芭蕉の句碑、

・木曽の栃(とち) うき世の人の 土産かな

・雲雀より うへにやすらう 嶺(とうげ)かな

(木祖村史跡鳥居峠の石碑)

(中央が「信濃十名所鳥居峠」右側が「雲雀より」の芭蕉の句碑、左は「嶺は今朝」の法眼の句碑)

(「木曽の栃」の芭蕉句碑)

さらに碑の頭部は欠けているが、雪月花の句碑で次の三句と推定されている。

・雪ならば 動きもしように 山桜

・染め上げし 山を見よとか 二度の月

・雪白し 世はほのぼのと あけの山

(頭が欠けた石碑が雪月花の三句の碑)

また法眼護物の句碑

・嶺は今朝 ことしの雪や 木曽の秋

そして鳥居峠古戦場の碑は、

明治32年木曽村の有志によって建立された。戦国時代木曽氏が

甲斐の武田軍を迎え撃ったことや奈良井の「葬り沢」、

峠の様子が書かれていたようだ。

(古戦場の碑随分古ぼけて見える)

下りの急勾配の中山道を降りていくと、

林の間から山のふもとに広がる藪原宿が、

こじんまりと美しく見渡せる場所に出る。

この峠からが木祖村藪原宿である。

(下る途中に見える薮原宿)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます