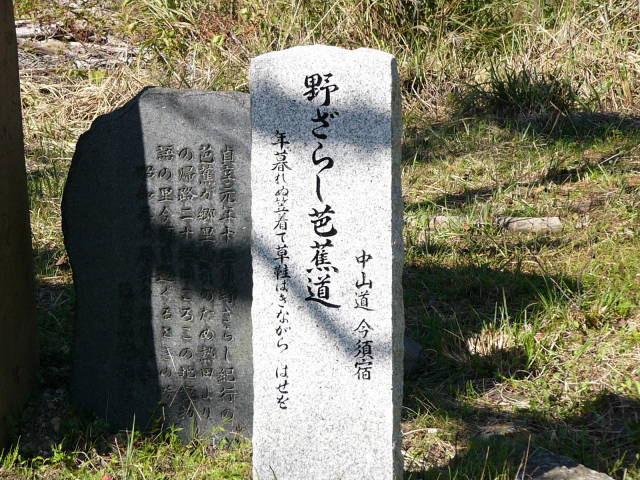

(芭蕉句碑)

(正月も・・・の芭蕉句碑)

(今須宿 4)

車返しの坂を下ると、石碑が数個建っている場所へ出る。

近づくと芭蕉の句碑と言われるもので、

・正月も 美濃と近江や 閏月 (芭蕉)

また、その隣の石碑には、

「貞享元年十二月 野さらし紀行の芭蕉が郷里越年のため

熱田よりの帰路二十二日ころ、ここ地 今須を過ぎるときの吟」

とある。

さらに、その右横には、

「野ざらし芭蕉道

・歳くれぬ 笠着て草鞋 はきながら はせを」

とある。

(野ざらし芭蕉道の碑)

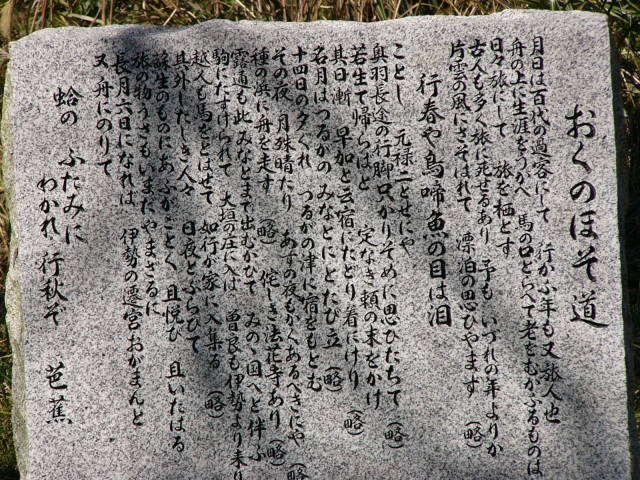

少し離れた右手には二基の石碑があり、背の高い方には、

「おくのほそ道 芭蕉道」とあり、

四角い碑には、「おくのほそ道」と題して、

有名な奥の細道の文章の最初が、

「月日は百代の過客にして、・・・とあり、――中略。

・行春や 鳥啼き魚の目に泪

の句が載っており、つづいて草加を旅立つ部分、

ことし元禄二とせにや、・・・・とあり、――中略。

奥の細道各地の紀行文を抜粋しながら述べて、

終わりに大垣入って、親しき門人が集うくだり、

「其の外したしき人々とぶらいて、蘇生のものにあふがごとく、

且悦び、且いたはる。旅の物うさもいまだやまざるに、

長月六日になれば、伊勢の遷宮お(を)がまんと、

又舟にのりて、

・蛤の ふたみに

わかれ 行秋ぞ 芭蕉 」を述べている。

(「おくのほそ道 芭蕉道」の碑)

(おくのほそ道、「行春や・・・」と「・・・行秋ぞ」の碑)

奥の細道を締めくくった句を大垣で詠み、

しかも奥の細道の最初の一句

(行春や ・・・)に対して、結びの句が、

(・・・行秋ぞ)で締めくくったのは、

芭蕉は春に対して秋を意識してこうしたのだろうか?

春はこの先の希望を、秋はこれで終わる寂しさを訴えた、

見事な結びの一句ではある。 と思う。

さて芭蕉句碑から百メートルも行かない先の左手に、

「寝物語の里」の碑がある。

一つの小さな溝を挟んで、

手前側は美濃(岐阜県)、向こう側は近江(滋賀県)の国境になっている。

「寝物語の里」伝説は、

この先右側にある「寝物語の里の由来」と彫った説明がある。

これに寄れば、

(昔 文治年間 源義経が、兄頼朝と不和になり、

奥州の藤原秀衝の許へ落ちて行ったので、

その妻静御前もそのあとを追ってここまで来た。

近江側の宿に泊っていると、隣の美濃側の宿で、

大声で話しているのは、義経の家来のようであるので、

寝ながら訊ねると、そうだと答える。

静御前は喜んで、私は主人を慕ってここまで来たが、

家来は皆途中で捕えられて、誠に心細い。

奥州までつれてって欲しい、と頼むと快く承諾してくれた。

これが寝ながらの物語だったので、この名が起こったと言われる。

異説は幾つでもある、とのこと)(米原市)

(国境となった溝,左岐阜県、右滋賀県の名札がある。)

(寝物語の里の碑と由来を述べた石碑)

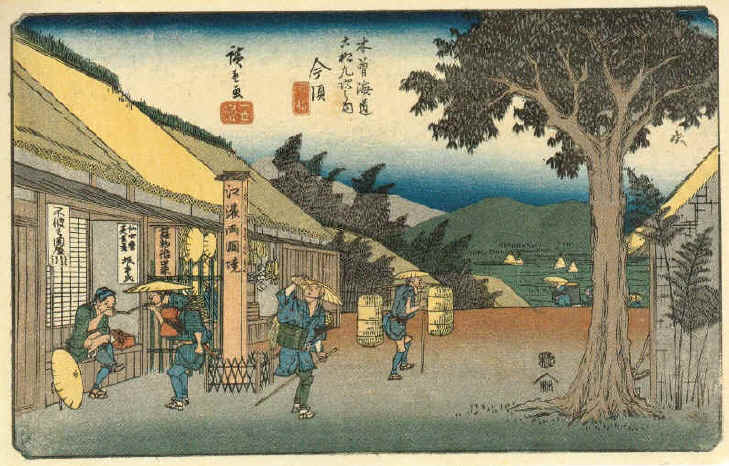

広重描く浮世絵(木曽海道六拾九次之内 今須)も

「寝物語の里」を描いている。

解説に寄れば、

(本図は、町の西外れ、近江と美濃の国境の光景。

今須宿の先に位置する長久寺と言う集落である。

一尺五寸ばかりの溝が国境となっており、

これを挟んで西の近江国側に20軒、東の美濃側には5軒あったという。

本図において、手前に描かれる茶屋は近江屋、奥は両国屋と見られる。

近江屋の軒先には、「仙女香坂本氏」とおしろいの宣伝が、

両国屋には、「寝物語由来」と言う看板が見られる。

この国境では、両国の人が、壁越しに寝物語をした所から、

この辺りを「寝物語の里」ともいった。

この小さな溝で、関西と関東とを分けるという説、

あるいは、不破の関を境に西は関の西、つまり関西で、

関の東を関東とする説、

あるいは、逢坂の関を境に分かれるとか、

名主と庄屋の違いは、関東は名主、それ以外は庄屋というから、

関東は群馬県まで名主で、お隣の長野県は庄屋になり関東ではない。

いろいろ説は有るようであるが、

ボクには、はっきりした関西弁が聞かれる京都か大阪に入って、

やっと関西に来たと感じる。

実際にはどこで分けているのだろうか?

(広重の浮世絵)

中山道を進むともうここは近江で滋賀県に入っており、

ここから1kmほど、かえで並木の中山道になっている。

街道は松並木か杉並木が多いが、かえで並木と言うのも珍しい。

かえで並木が終わると、左へ踏み切りを渡り、

中山道は柏原宿に入る。

いよいよ本日をもって美濃路とお別れになり、

近江路に入って行く。

(かえで並木)

(かえで並木2)

(*)筆者註:余計なことであるが、(・正月も美濃と近江や閏月)の句は、

芭蕉の句かどうか疑わしいとされています。(芭蕉俳句集 岩波文庫)

念のため追記します。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます