(熊野神社本殿県境の上に建つ。左側長野県、右側群馬県。)

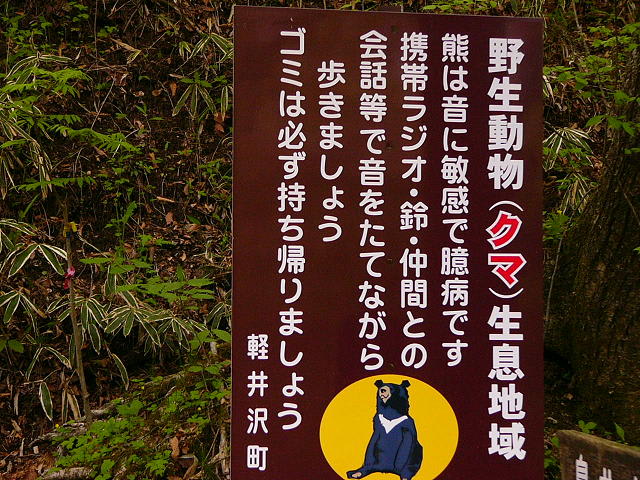

(熊出没の案内)

(坂本宿 最終章)

ここから子持ち山の南を巻くようにして、さらに長~い上り坂になるが、最後の急坂である。

途中、「一ツ家跡」、「子持ち山」の万葉の歌、「陣場が原」の古戦場、

熊野神社宮司の代々の墓、碓氷貞兼霊社(源頼光の四天王の一人貞光の父を祀る社)、

思婦石(おもふいし)などがある。

(思婦石)

「思婦石は群馬郡室田の国学者 関橋守の作で、安政四年(1857)の建立。

ありし代に かへりみてふ 碓氷山 今も恋しき吾妻路のそら」と詠んだ歌碑である。

ここにも大きく「熊出没注意」の看板がある。

標高1190mの峠の頂上にある熊野神社は道なりに右に迂回するとまもなく見えてくる。

熊野神社の手前に、「赤門屋敷跡」の碑がある。

案内によれば、

(江戸幕府による諸大名の参勤交代で、浅間根越しの三宿「追分、沓掛、軽井沢」を経て碓氷峠に、

また上州側坂本宿より碓氷峠に到着すると、熊野神社に道中安全祈願をすませ、

この赤門屋敷でしばしのほど休息し、無事碓氷峠まで来たことを知らせる早飛脚を国許または江戸表へと走らせた。

この赤門屋敷は、加賀藩前田家の御守殿門を倣って造られた朱塗りの門があったので、赤門屋敷といった。

江戸時代終り文久元年(1861)和宮ご降嫁の節もこの赤門屋敷に休憩され、

明治11年明治天皇北陸東山道ご巡幸の折峠越えされた行列を最後に、

旅人は信越線または国道18号線へと移って行った。

上州坂本より軽井沢までの峠越えの道は廃道となり、

熊野神社より社家町「峠」も大きく変わり、赤門屋敷も朽ち果て屋敷址を残すのみとなった。

この屋敷は熊野神社代々の社家であり、峠開発の祖 曽根氏の屋敷でもあり、

心ある人からは由緒ある赤門「御守殿門」および格調高い「上屋敷」の滅失が惜しまれている。

ここにあった赤門と同じものは、現在 東京都本郷の 「東大の赤門」で現存しており、

この門は文政10年(1827)加賀藩主前田斉泰(なりやす)に嫁いだ11代将軍家斉(いえなり)の

息女溶姫のために建てられた朱塗りの御守殿門で重要文化財に指定されている。)

(熊野神社 宮司 曽根恒季)

(熊野神社の赤門は朽ち果てた。これは東大の赤門)

文面を読んでいるうちに、

なんだか「赤門屋敷をどなたか再建してくれませんか?」

という依頼文みたいに感じるのはボクだけであろうか・・・

熊野神社前にある「安政の遠足 決勝点」の看板が面白い。

今風に言えばゴール地点と言うことだ。

また神社正面には道路を挟んで、ここまでご苦労様といわんばかりに、

力餅を商うお店が並んでいる。まさに打ってつけの配置で、有無を言わさずお店に入った。

お腹がすいているのである。「餡の餅」「黄粉もち」「からみ餅」などあるが、餡と黄粉の両方を頂いた。

お腹のすき具合から、一皿450円の値段に関わり無く、とても美味しく食べた。

よくよく考えればよいお値段である。

(安政の遠足ゴールの看板)

(何軒かある休憩所の元祖 力持ち屋)

熊野神社の階段を昇ると、左右に「石の風車」一対がある。

説明によれば、

(軽井沢問屋佐藤市右衛門および代官佐藤平八郎の両人が、

二世安楽祈願のため当社正面石畳を明暦3年(1657)築造した。

その記念にその子市右衛門は佐藤家の紋章源氏車を石に刻んで奉納したもの。

秋から冬にかけて風の強いところから、中山道往来の旅人が、

石の風車として親しみ、

「碓氷峠のある風車たれを待つやらくるくると」

と追分節に唄われ有名になった。)(軽井沢教育委員会)

(石の風車)

(熊野神社の階段、群馬長野の県境にもなっている)

熊野神社は、長野県と群馬県の境になっており、本宮が県境の上にあり、

新宮が群馬県側、那智宮が長野県側にある。

由緒は次の通りである。

(当社は県境にあり、ご由緒によれば、

日本武尊(やまとたける)が東国平定の帰路に碓氷峠にて濃霧にまかれたとき、

ヤタ烏の道案内によって無事嶺に達することができたことにより熊野大神を祀ったと伝えられる。

碓氷峠に立って尊は雲海より連想される走水で入水された弟橘比売命(おとたちばなひめのみこと)を偲ばれて

「吾嬬者耶(あずまはや)」

と嘆かれたという。(日本書紀より)

――中略――

鎌倉時代武士団の篤い信仰を受け、群馬県最古の吊鐘(県重文)が松井田より奉納されている。

江戸時代には、諸大名を始め多くの人々が中山道を往来した。

関東の西端に位置し西方浄土、二世安楽、道中安全を叶える山岳信仰の聖地として、権現信仰が盛んになった。

「碓氷峠の権現様は、主のためには守り神」と唄われる追分節の元唄となり、熊野信仰が全国に伝わった。)

(「吾嬬はや」と嘆いた場所)

(群馬県が収めた古鐘はこの新宮の中にある)

ここにある「吾嬬はや」とは一体何のことかと、家に帰って調べたところ、次のようなことであった。

日本武尊は、景行天皇の皇子で、東征の折、この碓氷峠で、弟橘姫(おとたちばなひめ) を偲び、

「吾嬬はや(おお我妻よ!)」と嘆いたと日本書紀にある。

嘆いた場所に案内看板があるが、真実のほどはいかがわしい。

なお、 弟橘姫は海神の怒りを鎮める為に、海に身を捧げた日本武尊の妾である。

「おとたちばなのひめ」、「やたがらす」や「金鵄」など

子供の頃に母が語った日本神話を思い出す。

ここまで登っては来たが、登れば終りではないのが山登り、まだ下りが有る。

力持ち屋の女性に聞くと軽井沢まで1時間かかるという。

もう15時をまわっている。軽井沢から16時22分発東京行きの新幹線に間に合うか心配である。

それにしてもこの山登り、もう勘弁して欲しい。

ここまでなかなか厳しい山道だったようなので・・・

でも史跡を辿ってみると 今より人の往来は勿論人々が住んでいたのですね?

それにしても立派な熊野神社。

山歩きもういやですか? きっと癖になりますよ。これで展望のよい場所に出会ったら きっと今までの苦労忘れると思います。