メインテキスト:福田恆存「一匹と九十九匹と ひとつの反時代的考察」(『思索』昭和22年春季号三月刊初出。文藝春秋昭和62年刊『福田恆存全集 第一巻』などに所収)

サブテキスト:D.H.ロレンス/福田恆存訳『現代人は愛しうるか 黙示録論』(原著は1930年刊。翻訳初版は昭和26年白水社。中公文庫昭和57年)

福田恆存没後三十年記念シンポジウム 令和6年12月15日

左から林宏之氏、前田嘉則氏、金子光彦氏、由紀草一 撮影:山本直人氏

【シンポジウムでは下記のことをお話しする予定でしたが、時間が足りず(一人15分の持ち時間)、大幅に端折らなければならなくなりました。そこで、僅かな改訂を加えて、ここに発表します。「一匹と九十九匹と」については以前にも書いておりますが、別角度から取り上げていますので、重複は気にしないことにします。】

私からは稀代の言説者・福田恆存先生の出発点の、少なくとも一つであろうことをお話ししようと思います。以後、「先生」は省きます。

若い頃の福田恆存に影響を与えた作家というと、まずD.H.ロレンスが挙げられます。福田は昭和16年に彼の最後の著作である『アポカリプス(黙示録)』を訳出。すぐに大東亜戦争が始まったのでこの時は本にならず、戦後に『現代人は愛しうるか』のタイトルで出版されました。

中公文庫版の「訳者あとがき」では「私に思想というものがあるならば、それはこの本によって形造られたと言ってよからう」と言っています。

また「一匹と九十九匹と」の末尾には、

ぼくはこの文章においてかれの「黙示録論」を紹介するつもりで筆をとつたのであるが、そこまでいたらずして終つた。が、ぼくはぼく自身の言葉で語りたかつたし、すでにその目的を果たしてゐる。

とあります。

この『アポカリプス』の中では「集団的自我」と「個人的自我」ということが言われています。

諦念と瞑想と自己認識の宗教はただ個人のためのものである。しかしながら、人は己の本性のほんの一部においてのみ個人たりうる。他の大きな領域においては、人は集団である。

直感的にわかりますでしょう。人間は家庭の中で生まれ育ち、現代日本だと、学校という小社会を経て、職業人として、大きな社会、最大の枠組みは国家ですが、その一員として生きる。そこでどういう位置を占めるかが、その人の、いわゆるアイデンティティですね、自分はどういう人間であるかが決まる、と言ってさしつかえない。たいへん頼もしい人だ、とか、なんだかぱっとしない奴だ、というような具合に。

それに対して、そういう社会的評価は「本当の私」とは違う、少なくとも全てではない、なんて思いも人間は抱きがちなものです。宗教は、もちろん宗教教団の話ではない、広く何かしら超越的なものへの関心をこう呼ぶとして、そういう個人の心の中に生じるのだし、逆に、それがいつの時代にもあるのは、集団には収まりきれない個人の領域があることの証になる。

ロレンスは後者こそ重要だと思っていました。「共同体はつねに非人間的であり、それもかならず人間以下である」とこのすぐ後では言っています。「国家は絶対にクリスト教的ではありえない。あらゆる国家はそれぞれ一つの権力である。それ以外ではありえないのだ」とも。

そうすると、国家とは一段低い、ほとんどどうでもいいものだと、言ってはいませんけど、そう感じられる書き方になっています。

「一匹と九十九匹と」はこの「アポカリプス」を踏まえて、というより、そこから出発して、福田流の人間観を述べたものです。

当時の、終戦直後の文学界では、「政治と文学論争」というのが盛んで、「一匹と九十九匹と」も、その文脈で読まれたのですが、そんなのは知らなくてもいいです。時代の制約を超えた普遍的な価値のあるエッセイですから。

ロレンスを参照すると、「九十九匹」が「集団的自我」に、「一匹」が「個人的自我」に当ることはすぐに予想できます。福田先生はこの比喩を、新約聖書の黙示録からではなく、福音書から取っています。即ちイエスの言葉。

「なんぢらのうちたれか、百匹の羊をもたんに、もしその一匹を失はば、九十九匹を野におき、失せたるものを見いだすまではたずねざらんや」(ルカ傳第十五章八節)

この教説の解釈は、キリスト教団の内部では、いろいろと、精緻になされているのでしょうが、それもこの際関係ありません。

素朴に読んだ場合、「え?」と思いませんか? 羊を百匹所有している。そのうちの一匹がいなくなった。そうしたら、九十九匹を、どこか囲いの中じゃなくて野っ原に置き去りにして、一匹が見つかるまで探すだろう、それが当然だ、なんて言われたら。

「そうかあ?」となりませんか。九十九匹を放っておいて、狼に襲われたり、羊たちの内部で争いごとがおきたりしたらどうするんだ? 最悪、九十九匹も全部失われる結果になってしまうこともあるんじゃないか、と。そっちをちゃんと面倒を見てくれる人がいなかったら、成り立たない話なんですよ。

つまり、役割分担が必要なのです。福田は、九十九匹の、集団を統べる行為が最も広い意味の政治、集団から必然的に逸れてしまう人間性に関わるものが宗教、宗教一般が昔日の力を失った現在では文学、の仕事になる、と言ったのです。

その、九十九匹=社会的自己と、一匹=個人的自己の二つのうちどちらがより大切か、とは言いません。そのへん、神がかったところのあるロレンスより、福田恆存の方が健全な常識人であったと言えるでしょう。

国家なんてどうでもいい、なんて言えません。国家がダメだと、その中にいる人、つまり国民と、時には外部にいる人にまで、たいへんな厄災になる実例は、今も世界中にあるわけで。

国家も、その中の経済共同体つまり企業とか、地域共同体つまりご近所とか、一番小さいものは家庭ですが、それら共同体の安寧は人間の幸福にとって必要不可欠なものですから、そのために、政治家や公務員はもちろん、一般人も応分の努力しなければならない。

もっとも、努力した結果、誰にとっても満足な、理想社会が実現するかというと、それは難しいでしょう。

一応はこんなことですかね。特別な才覚はなくても、一生真面目に働いてさえいれば、誰でも、家を一軒ぐらいは持てて、子供を二、三人は一人前になるまで育てることができる。一昔前の日本はそれに近かったわけで、その程度ならなんとか、できた。私は政治にはそれ以上を期待してはならん、と思いますが、それでみんな、完全に満足か? 何も文句はないか、というと、それは、どうも……、ということになる。人間とは本当にやっかいなものです。

やっかいなものですが、これが無視されてはならない。そうすれば結局、人間そのものの完全な疎外と抹殺に結びつくから。文学はその一匹の、個人的自己はあると示すことで、結果としてそういう警告を発する。それが言わば文学の、唯一の社会的効用ということになろうかと思います。

なんですが、ここで近代はさらにやっかいな問題を抱えることになってしまった。

ぼくたちが個人の存在感にひけめを感じるやうになつた原因は、前世紀における個人の勝利そのもののうちに見いだされねばならぬのである。

「すべて国民は、個人として尊重される」とか、「一人の人間の命は地球より重い」なんて、タテマエなんですけど、タテマエ上の比喩としてであれ、社会と個人の優劣など考えるべきではありません。元来次元の違うものですから。のみならず、比較するとなると、何かしら同一の尺度が必要になります。その場合は、というか尺度と言えばもう、九十九匹の側にしかない。

その場合、どれくらい社会全体の役に立つかで、個々人の価値は変っていくと自然に感じられる。それが社会、つまり九十九匹の世界というものです。またこの九十九匹を一体として動かすための指導理念、それはその時々の社会正義と呼ばれるわけですが、その有用性も疑うことはできない。

それでいて、民主的な社会(戦前の大日本帝国も立憲君主国なので民主国家です。為念)では、誰もが自立した個人として、国家が抱える困難な現実に「主体的に」取り組むことが求められる。特に、言葉の、観念の世界で指導者であるはずの知識階層がそうです。

求められても、戦前の社会の貧困や、国家の最大の危機である戦争の苛烈な現実を前にすると、彼らの知識の中には現実に対応できるものはないことに気づかざるを得なかった。さらにまた、そこで守られるべき個人の価値も、どこにも見出すことができなかった。そこで現実に対応しているように見えるコミュニズムや国家主義には、その理論的な適否とは別に、いっぺんにもっていかれるしかなかった。

この現実に彼等の個人が足をさらはれたといふ意味において、ぼくは戦争中の知識階級の狂態を一時期前のコミュニズムの流行と同一視するのになんのさはりも感じない。その当時にあつても彼等の眼を奪つたものはコミュニズムそのものであるよりは現実の力であり、その反面に彼等の自我の空虚さであつた。

昭和の終わり頃まで、高名な学者・文芸家たちの大東亜戦争中の言説がほじくり返されることが時折ありました。日本軍を讃え、戦争を鼓吹する内容が、戦後は、文章ぐるみ全部かその部分のみ削除されて、つまり隠されたのです。まことに小狡いやり方と言えますが、これが一人や二人ではない。みんなそうだったと言っても過言ではない。なぜそんなことになるのか? たぶん以下のようなことではなかったでしょうか。

時代の波に抵抗する術は見つからないので、溺れないために、波に乗って向こう側まで行ってしまった。戦後にその波が突然逆向きになると、もうかつての心事を説明する言葉も見つからない。元来彼等の思索や意見など、厳しい現実の前では何物でもない。その身も蓋もない事実が身も蓋もなく露出してしまったのですから。

例えば、戦争中、自分は戦争よりもっとやるべき仕事がある、というような、個々人の思いなどはエゴイズムに過ぎない。そう見える。他の多くの国民が兵士として命がけで戦っている時に、そんなものに拘るとしたら、これを正当化する言葉など見つかるもではない。

しかし、もう一段遡って考えてみよう。エゴイズムはなぜ悪いのか。

社会正義の名によりひとびとが蛇蝎のごとく忌み憎んだエゴイズムとは、かくして社会正義それ自身の専横のもちきたらした当然の帰結にほかならぬのである。

反論も許さぬ社会正義の押しつけこそ、個々人の欲求を単なる自分勝手にする。それでいて、社会正義のほうは、大勢に関わるから、エゴイズムとは関係ないかと言えばそういうことはない。大勢の都合を無理矢理押しつけようとする姿勢において、それもまたエゴイズムと呼び得る。

社会正義がエゴイズムに支へられてゐること、それはそれでいいが、それでゐてその事実を自覚し是認しないといふことになれば、事態は許しがたいものとならうし、わざわひはほとんど収拾しがたいものとなるであらう。

戦後の日本社会では、戦前の共産主義、戦後の国家主義に代って平和主義が社会正義の王座を占め、そこで純粋個人は、全く当然のこととして、またしても無視された。そうせねばならぬ、と感じられたのです。

個人は社会的なものをとほして以外に、それ自身の価値を、それ自身の世界をもつことを許されない。社会は個人をその残余としてみとめず、矛盾対立するものとして拒否するのである。だが、矛盾対立するものはなぜ存在してはいけないか。

矛盾対立するものの相乗と相克こそがこの世界を保つ。これが福田恆存の二元論です。この世界観に立脚して、世の大勢から逸れてしまう一匹の立場を守ろうとすることが、文学をベースとした先生の言論活動を貫く柱となったのです。

現代の風潮は、その左翼と右翼のいづれを問はず、社会の名において個人を抹殺しようともくろんでゐる。ゆゑに個人の名において社会に抗議するものは、反動か時代錯誤のレッテルをはられる。

昭和22年ではまだ福田は保守反動の名を冠されてはいませんでしたが、やがてそうなるだろうことを、先生自身は早くもこの段階から予想していたようです。

最後にこの文章では直接触れられていない、福田恆存にとっての大事なポイントを申し上げます。

社会全体にも抗し得るような個人が成り立つためには、その個人も、共同体も、国家をも超え、また前述した現世の矛盾対立を最終的に止揚する巨大な「全体」の観念が必要なのです。西欧では、キリスト教による唯一絶対神の観念が、衰えたりとはいえ、生活意識の根底に残っているだろうと思われます。

絶対者の前では、個人も集団もそれ自体としては相対的であるしかない。ならば、例えば国家は、もちろん個人よりはるかに強力ですし、またそうであるべきですが、理念的に、必ず上だということはなく、その意向に、本当はその時々の社会的正義に反したからと言って引け目を感じることはない。そしてまた、このような超巨大な全体の中の一部を占めるという感覚が、一個人に窮極の意味を与えるであろう。ロレンスが宗教は純粋個人のものだとした所以です。

絶対者の観念の乏しい日本では、そのような思想的な営為は難しいことではあります。それでもなお、人間社会にはエゴイズムは至る所にあり、誰しもがそこから逃れられない現実のなかで、ごまかすことも絶望することもなく生きていくためには、「一匹と九十九匹と」の最後に言うペシミスティック・オプティミズムのためには、最上の処方箋になり得ることは疑いないと考えます。

サブテキスト:D.H.ロレンス/福田恆存訳『現代人は愛しうるか 黙示録論』(原著は1930年刊。翻訳初版は昭和26年白水社。中公文庫昭和57年)

福田恆存没後三十年記念シンポジウム 令和6年12月15日

左から林宏之氏、前田嘉則氏、金子光彦氏、由紀草一 撮影:山本直人氏

【シンポジウムでは下記のことをお話しする予定でしたが、時間が足りず(一人15分の持ち時間)、大幅に端折らなければならなくなりました。そこで、僅かな改訂を加えて、ここに発表します。「一匹と九十九匹と」については以前にも書いておりますが、別角度から取り上げていますので、重複は気にしないことにします。】

私からは稀代の言説者・福田恆存先生の出発点の、少なくとも一つであろうことをお話ししようと思います。以後、「先生」は省きます。

若い頃の福田恆存に影響を与えた作家というと、まずD.H.ロレンスが挙げられます。福田は昭和16年に彼の最後の著作である『アポカリプス(黙示録)』を訳出。すぐに大東亜戦争が始まったのでこの時は本にならず、戦後に『現代人は愛しうるか』のタイトルで出版されました。

中公文庫版の「訳者あとがき」では「私に思想というものがあるならば、それはこの本によって形造られたと言ってよからう」と言っています。

また「一匹と九十九匹と」の末尾には、

ぼくはこの文章においてかれの「黙示録論」を紹介するつもりで筆をとつたのであるが、そこまでいたらずして終つた。が、ぼくはぼく自身の言葉で語りたかつたし、すでにその目的を果たしてゐる。

とあります。

この『アポカリプス』の中では「集団的自我」と「個人的自我」ということが言われています。

諦念と瞑想と自己認識の宗教はただ個人のためのものである。しかしながら、人は己の本性のほんの一部においてのみ個人たりうる。他の大きな領域においては、人は集団である。

直感的にわかりますでしょう。人間は家庭の中で生まれ育ち、現代日本だと、学校という小社会を経て、職業人として、大きな社会、最大の枠組みは国家ですが、その一員として生きる。そこでどういう位置を占めるかが、その人の、いわゆるアイデンティティですね、自分はどういう人間であるかが決まる、と言ってさしつかえない。たいへん頼もしい人だ、とか、なんだかぱっとしない奴だ、というような具合に。

それに対して、そういう社会的評価は「本当の私」とは違う、少なくとも全てではない、なんて思いも人間は抱きがちなものです。宗教は、もちろん宗教教団の話ではない、広く何かしら超越的なものへの関心をこう呼ぶとして、そういう個人の心の中に生じるのだし、逆に、それがいつの時代にもあるのは、集団には収まりきれない個人の領域があることの証になる。

ロレンスは後者こそ重要だと思っていました。「共同体はつねに非人間的であり、それもかならず人間以下である」とこのすぐ後では言っています。「国家は絶対にクリスト教的ではありえない。あらゆる国家はそれぞれ一つの権力である。それ以外ではありえないのだ」とも。

そうすると、国家とは一段低い、ほとんどどうでもいいものだと、言ってはいませんけど、そう感じられる書き方になっています。

「一匹と九十九匹と」はこの「アポカリプス」を踏まえて、というより、そこから出発して、福田流の人間観を述べたものです。

当時の、終戦直後の文学界では、「政治と文学論争」というのが盛んで、「一匹と九十九匹と」も、その文脈で読まれたのですが、そんなのは知らなくてもいいです。時代の制約を超えた普遍的な価値のあるエッセイですから。

ロレンスを参照すると、「九十九匹」が「集団的自我」に、「一匹」が「個人的自我」に当ることはすぐに予想できます。福田先生はこの比喩を、新約聖書の黙示録からではなく、福音書から取っています。即ちイエスの言葉。

「なんぢらのうちたれか、百匹の羊をもたんに、もしその一匹を失はば、九十九匹を野におき、失せたるものを見いだすまではたずねざらんや」(ルカ傳第十五章八節)

この教説の解釈は、キリスト教団の内部では、いろいろと、精緻になされているのでしょうが、それもこの際関係ありません。

素朴に読んだ場合、「え?」と思いませんか? 羊を百匹所有している。そのうちの一匹がいなくなった。そうしたら、九十九匹を、どこか囲いの中じゃなくて野っ原に置き去りにして、一匹が見つかるまで探すだろう、それが当然だ、なんて言われたら。

「そうかあ?」となりませんか。九十九匹を放っておいて、狼に襲われたり、羊たちの内部で争いごとがおきたりしたらどうするんだ? 最悪、九十九匹も全部失われる結果になってしまうこともあるんじゃないか、と。そっちをちゃんと面倒を見てくれる人がいなかったら、成り立たない話なんですよ。

つまり、役割分担が必要なのです。福田は、九十九匹の、集団を統べる行為が最も広い意味の政治、集団から必然的に逸れてしまう人間性に関わるものが宗教、宗教一般が昔日の力を失った現在では文学、の仕事になる、と言ったのです。

その、九十九匹=社会的自己と、一匹=個人的自己の二つのうちどちらがより大切か、とは言いません。そのへん、神がかったところのあるロレンスより、福田恆存の方が健全な常識人であったと言えるでしょう。

国家なんてどうでもいい、なんて言えません。国家がダメだと、その中にいる人、つまり国民と、時には外部にいる人にまで、たいへんな厄災になる実例は、今も世界中にあるわけで。

国家も、その中の経済共同体つまり企業とか、地域共同体つまりご近所とか、一番小さいものは家庭ですが、それら共同体の安寧は人間の幸福にとって必要不可欠なものですから、そのために、政治家や公務員はもちろん、一般人も応分の努力しなければならない。

もっとも、努力した結果、誰にとっても満足な、理想社会が実現するかというと、それは難しいでしょう。

一応はこんなことですかね。特別な才覚はなくても、一生真面目に働いてさえいれば、誰でも、家を一軒ぐらいは持てて、子供を二、三人は一人前になるまで育てることができる。一昔前の日本はそれに近かったわけで、その程度ならなんとか、できた。私は政治にはそれ以上を期待してはならん、と思いますが、それでみんな、完全に満足か? 何も文句はないか、というと、それは、どうも……、ということになる。人間とは本当にやっかいなものです。

やっかいなものですが、これが無視されてはならない。そうすれば結局、人間そのものの完全な疎外と抹殺に結びつくから。文学はその一匹の、個人的自己はあると示すことで、結果としてそういう警告を発する。それが言わば文学の、唯一の社会的効用ということになろうかと思います。

なんですが、ここで近代はさらにやっかいな問題を抱えることになってしまった。

ぼくたちが個人の存在感にひけめを感じるやうになつた原因は、前世紀における個人の勝利そのもののうちに見いだされねばならぬのである。

「すべて国民は、個人として尊重される」とか、「一人の人間の命は地球より重い」なんて、タテマエなんですけど、タテマエ上の比喩としてであれ、社会と個人の優劣など考えるべきではありません。元来次元の違うものですから。のみならず、比較するとなると、何かしら同一の尺度が必要になります。その場合は、というか尺度と言えばもう、九十九匹の側にしかない。

その場合、どれくらい社会全体の役に立つかで、個々人の価値は変っていくと自然に感じられる。それが社会、つまり九十九匹の世界というものです。またこの九十九匹を一体として動かすための指導理念、それはその時々の社会正義と呼ばれるわけですが、その有用性も疑うことはできない。

それでいて、民主的な社会(戦前の大日本帝国も立憲君主国なので民主国家です。為念)では、誰もが自立した個人として、国家が抱える困難な現実に「主体的に」取り組むことが求められる。特に、言葉の、観念の世界で指導者であるはずの知識階層がそうです。

求められても、戦前の社会の貧困や、国家の最大の危機である戦争の苛烈な現実を前にすると、彼らの知識の中には現実に対応できるものはないことに気づかざるを得なかった。さらにまた、そこで守られるべき個人の価値も、どこにも見出すことができなかった。そこで現実に対応しているように見えるコミュニズムや国家主義には、その理論的な適否とは別に、いっぺんにもっていかれるしかなかった。

この現実に彼等の個人が足をさらはれたといふ意味において、ぼくは戦争中の知識階級の狂態を一時期前のコミュニズムの流行と同一視するのになんのさはりも感じない。その当時にあつても彼等の眼を奪つたものはコミュニズムそのものであるよりは現実の力であり、その反面に彼等の自我の空虚さであつた。

昭和の終わり頃まで、高名な学者・文芸家たちの大東亜戦争中の言説がほじくり返されることが時折ありました。日本軍を讃え、戦争を鼓吹する内容が、戦後は、文章ぐるみ全部かその部分のみ削除されて、つまり隠されたのです。まことに小狡いやり方と言えますが、これが一人や二人ではない。みんなそうだったと言っても過言ではない。なぜそんなことになるのか? たぶん以下のようなことではなかったでしょうか。

時代の波に抵抗する術は見つからないので、溺れないために、波に乗って向こう側まで行ってしまった。戦後にその波が突然逆向きになると、もうかつての心事を説明する言葉も見つからない。元来彼等の思索や意見など、厳しい現実の前では何物でもない。その身も蓋もない事実が身も蓋もなく露出してしまったのですから。

例えば、戦争中、自分は戦争よりもっとやるべき仕事がある、というような、個々人の思いなどはエゴイズムに過ぎない。そう見える。他の多くの国民が兵士として命がけで戦っている時に、そんなものに拘るとしたら、これを正当化する言葉など見つかるもではない。

しかし、もう一段遡って考えてみよう。エゴイズムはなぜ悪いのか。

社会正義の名によりひとびとが蛇蝎のごとく忌み憎んだエゴイズムとは、かくして社会正義それ自身の専横のもちきたらした当然の帰結にほかならぬのである。

反論も許さぬ社会正義の押しつけこそ、個々人の欲求を単なる自分勝手にする。それでいて、社会正義のほうは、大勢に関わるから、エゴイズムとは関係ないかと言えばそういうことはない。大勢の都合を無理矢理押しつけようとする姿勢において、それもまたエゴイズムと呼び得る。

社会正義がエゴイズムに支へられてゐること、それはそれでいいが、それでゐてその事実を自覚し是認しないといふことになれば、事態は許しがたいものとならうし、わざわひはほとんど収拾しがたいものとなるであらう。

戦後の日本社会では、戦前の共産主義、戦後の国家主義に代って平和主義が社会正義の王座を占め、そこで純粋個人は、全く当然のこととして、またしても無視された。そうせねばならぬ、と感じられたのです。

個人は社会的なものをとほして以外に、それ自身の価値を、それ自身の世界をもつことを許されない。社会は個人をその残余としてみとめず、矛盾対立するものとして拒否するのである。だが、矛盾対立するものはなぜ存在してはいけないか。

矛盾対立するものの相乗と相克こそがこの世界を保つ。これが福田恆存の二元論です。この世界観に立脚して、世の大勢から逸れてしまう一匹の立場を守ろうとすることが、文学をベースとした先生の言論活動を貫く柱となったのです。

現代の風潮は、その左翼と右翼のいづれを問はず、社会の名において個人を抹殺しようともくろんでゐる。ゆゑに個人の名において社会に抗議するものは、反動か時代錯誤のレッテルをはられる。

昭和22年ではまだ福田は保守反動の名を冠されてはいませんでしたが、やがてそうなるだろうことを、先生自身は早くもこの段階から予想していたようです。

最後にこの文章では直接触れられていない、福田恆存にとっての大事なポイントを申し上げます。

社会全体にも抗し得るような個人が成り立つためには、その個人も、共同体も、国家をも超え、また前述した現世の矛盾対立を最終的に止揚する巨大な「全体」の観念が必要なのです。西欧では、キリスト教による唯一絶対神の観念が、衰えたりとはいえ、生活意識の根底に残っているだろうと思われます。

絶対者の前では、個人も集団もそれ自体としては相対的であるしかない。ならば、例えば国家は、もちろん個人よりはるかに強力ですし、またそうであるべきですが、理念的に、必ず上だということはなく、その意向に、本当はその時々の社会的正義に反したからと言って引け目を感じることはない。そしてまた、このような超巨大な全体の中の一部を占めるという感覚が、一個人に窮極の意味を与えるであろう。ロレンスが宗教は純粋個人のものだとした所以です。

絶対者の観念の乏しい日本では、そのような思想的な営為は難しいことではあります。それでもなお、人間社会にはエゴイズムは至る所にあり、誰しもがそこから逃れられない現実のなかで、ごまかすことも絶望することもなく生きていくためには、「一匹と九十九匹と」の最後に言うペシミスティック・オプティミズムのためには、最上の処方箋になり得ることは疑いないと考えます。

倚松庵

倚松庵 法隆寺蔵 玉虫厨子に描かれた 捨身飼虎の図

法隆寺蔵 玉虫厨子に描かれた 捨身飼虎の図

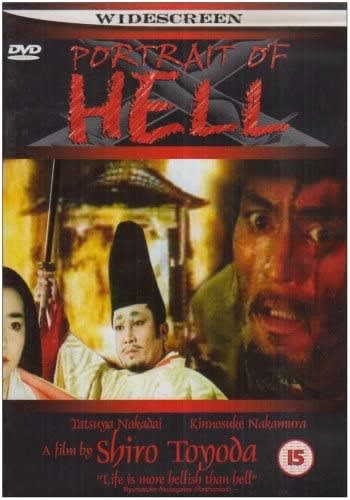

豊田四郎監督「地獄変」(昭和44年)

豊田四郎監督「地獄変」(昭和44年)