小林秀雄旧蔵勾玉

小林秀雄旧蔵勾玉小林秀雄も福田恆存も、戦後すぐに盛んだった「文学者の戦争責任論」には批判的だった。

この問題自体を知る人が今ではそんなに多くはないだろうから、ごく大雑把に記すと、昭和20年、敗戦の年に、戦前弾圧によって壊滅したプロレタリア文学の作家たちが再結集して、新日本文学会を結成し、翌年、「文学者の戦争責任追及」が会の公式活動として採択されたのが始まり。戦中に日本文学報国会や文芸懇話会など、官と密接に連動した組織で活動した者だけでなく、個人的に戦意高揚や戦時翼賛体制に資する文章を発表した文学者も糾弾する、とした。

糾弾されるべきとされた対象の一人に、小林秀雄もいた。この時、新日本文学会とは一線を画した文学者たちが同人誌『近代文学』を創刊し(ただし、両方に参加していた者もいる)、小林はその二回目の座談会に呼ばれている(「座談 コメディ・リテレール 小林秀雄を囲んで」『近代文学』昭和21年2月号)。小林の「僕は無智だから反省なぞしない。利巧な奴はたんと反省してみるがいいじゃないか」という揚言はこのときのものである。

これについて小林は後に自ら何度も言及している。昭和26年の「政治と文学」では、「放言など嘲笑されて然るべきもので、そんな事は何んの事でもないが、当時の私の感情は、今日も変らず、これを口にすればやはり放言とならざるを得まい」云々と言っている。以下に、この文章から、『歴史の真贋』にも引用されている部分を少し長く挙げる。

あれほど歴史の必然といふ言葉が好きだつた知識人達が、大戦争は歴史の偶然だつた様な口の利き方しか出来ないのである。日本人がもつと聡明だつたら、もつと勇気があつたら、もつと文化的であつたら、あんな事は起らなかつたのだと言つてゐる。私達は、若しあゝであつたら、かうであつたらうといふ様な政治的失敗を経験したのではない。正銘の悲劇を演じたのである。悲劇といふものを、私がどう考へてゐるかは既に述べました。悲劇の反省など誰にも不可能です。悲劇は心の痛手を残して行くだけだ。痛手からものを言はうと願ふ者は詩人である。そして詩人が、どんなに沢山の、どんなに当り前な人間の心に住んでゐるかを知るのには、必ずしも専門詩人たるを要しないでせう。(昭和42年版小林秀雄全集第九巻より引用)

「悲劇といふものを……どう考へてゐるか」について、同文中の前の箇所で言われていることは、とても抽象的でわかりづらいのだが、ポイントはこんなところか。「一方に人間の弱さや愚かしさがある、一方これに一顧も与へない必然性の容赦のない動きがある」からといって、それだけでは悲劇は起こらない。「悲劇とは、さういふ条件にもかゝはらず生きる事だ」。

それだけではない。上のような条件で、「若し生きようとする意思が強ければ」、「このどうにもならぬ事態そのものが即ち生きて行く理由である、といふ決意に自ら誘われる」ので、「悲劇の魂は、さういふ自覚された経験の裡にしか棲んでゐない」。

できるだけ自分の言葉に置き換えてみる。人間の愚かさや錯誤、あるいは外部の「必然」から一方的にもたらされた、個人にとっては全く不条理な現実であっても、それを自分のものとして懸命に生きる。たいがいは悲惨な結末に至るので、生き延びれば心の傷が残る。ゆえにこれを「悲劇」と呼ぶ。しかし、全力で生きた以上、反省(≒後悔)などは成り立たない。そして、人間の「真実」とは、そういうところにしかない、少なくとも、「詩人」である自分にはそれにしか興味が持てない…

…やっぱり抽象的ですな。具体例を、小林が発表のために尽力したことで知られる𠮷田満「戦艦大和ノ最期」に求めましょう。

昭和20年4月6日、巨大戦艦・大和は、護衛艦隊とともに徳山沖から豊後水道を通って沖縄に向かった。沖縄は既に米軍の手に落ちており、大日本帝国海軍最後の最期の防衛策としての、特別攻撃(菊水作戦)、即ち航空機による敵艦への体当たり攻撃と連動した海上特攻(天一号作戦)のためだった。つまりは米軍の目を惹きつけて特攻をしやすくする、囮に使われたのだ。沖縄まではまず行き着けないことは、大和に座乗した伊藤整一第二艦隊司令長官を含めた海軍首脳部の共通認識だったし、下士官にも知れわたっていた。

こんな「作戦」を実行せねばならぬくらいなら、戦はもう負けなのだ。そのこともわかっていた。𠮷田満もその一人である学徒兵の懊悩は深かった。自分たちは結局なんのために闘い、なんのために死ぬのか。船内で激論が起こり、ついには殴り合いになった。【この部分は後に書き加えられたもので、「事実」かどうかについては疑念の声もある。後述参照】。

もちろん万人を納得させる答は見つからない。どのみち、彼らに残された時間はほとんどなかった。

翌7日午後12時40分より、米軍による波状攻撃が開始され、約2時間後に沈没。その過程の戦闘場面の描写は、正に他の追随を許さぬ迫力で、乗組員たちは、事前の思い如何にかかわらず、自分の持ち場で懸命に闘い、大部分が死んでいった。傷つき、怒号し、時には笑い(!)ながら。

講談社文芸文庫版『戦艦大和ノ最期』(平成5年)の「解説」で鶴見俊輔も言うように、𠮷田の叙述には「あと智恵によってこうしたらよかったというふう」なところは全くない。また、大和に乗った兵士たちの文字通り必死の働きにとって、そんなものは全く相応しくない、と直ちに納得される。

後智恵によって検証されるべきなのは、戦争に勝つ(勝てないことがわかったら、すぐに終わらせる、まで含む)ための合理性より、大日本帝国海軍の栄光(せっかくの虎の子である世界一の戦艦を、全然役立てないまま終わるより、戦いで華々しく散らせほうが栄える、などということ)を優先させた「作戦」を、立案して実行させたほうだろう。それはつまり、政治的な判断である。

一方、どんな判断によってもたらされた状況であろうと、人は生きる。迷いも議論も戦いも、すべてが「生きる」ということなのであって、人間の生そのものを否定するのでない限り、それに対する「反省」などありようがない。これ自体は不合理で不条理だと言い得るが、ここに示された生の厳粛さの前では、我々は頭を垂れるしかない。

小林秀雄の文章をもう一つ、昭和27年に改稿のうえ創元社から出版された「戦艦大和ノ最期」の跋文から引用しておこう。

(前略)そんなおしやべり(引用者註、自分の過去を他人事の様に語ること)は、本當の反省とは関係がない。過去の玩弄である。これは敗戦そのものより悪い。個人の生命が持続してゐる様に、文化といふ有機体の発展にも不連続といふものはない。

自分の過去を正直に語る為には、昨日も今日も掛けがへなく自分といふ一つの命が生きてゐることに就いての深い内的感覚を要する。従って、正直な経験談の出来ぬ人には、文化の批評も不可能である。(小林秀雄全集第八巻)

福田恆存は上のような点ではほぼ全面的に小林秀雄を継いでいる、と言える。

『新潮』昭和31年11月号から連載された「一度は考へておくべき事」の第一回は「戦争責任はない」(後に「戦争責任といふこと」と改題)で、次の「自己批判について」(「自己批判といふこと」と改題)と併せて、戦後十年を経て再燃した「戦争責任論」を捉えて、その批判を展開している。

福田もそうであるような戦中派にとって、「戦争責任」とは、戦争中の我が身の言動が追求されることを意味する。だいたい、最初に責任追及を呼び掛けた文学者のうち何人かからして、戦争協力とみなし得る文章を書いていたのだから(というか、戦中に文章を発表していた著述家で、そうみなせることを一度も書かなかった者のほうが珍しい)、この運動が尻つぼみなるのは当然だった。

一方、この年に出た吉本隆明・武井昭夫『文学者の戦争責任』(淡路書房)や前出の鶴見(吉田満の一年上)など、戦争中はまだごく若くて国家に逆らいようがなく、脛に傷がない世代(西尾幹二はさらにその下の世代)は、後顧の憂いなく年長者を論難できる。それに応じて「戦争責任」を「自己批判」する者も出てきた。そんなの、見苦しいばかりだから、「おやめなさい」と福田は言う。

自分の弱さを告白するといふのは、一見しほらしいやうに見えますが、じつは一種の思ひあがりにすぎません。誠実さうに見えて、じつはずるいのです。個人は「戦争責任」を背負へるほど、それほど強いものではない。(中略)それに少々意地悪くいへば、「戦争責任」を告白するほど、知識人は戦争協力の効果をあげはしなかった。あげたと思ふのは、うぬぼれです。とすれば、告白はたんに自分の気をすませるものであり、より以上に世間の思惑にたいするものにすぎません。

(前略)第一、あやまられたところで、私たちはその「罪」を許すことも救ふこともできはしない。こちらで救へぬものをあやまらせるなど、まことに悪い趣味です。また罰しも救ひもできぬ国民を相手に、あやまつて見せるといふのもいんちきです。もし告白が、死か社会的追放かをその告白者にもたらすものとすれば、誰も告白などしますまい。「戦争責任」の告白がそれほど厳しいものでないことを承知のうへの「自己批判」だとすれば、国民もずゐぶん甘く見られたものです。(「自己批判といふこと」文藝春秋社昭和62年刊『福田恆存全集 第四巻』より引用。以下、同全集は『全集』と略記します)

二つ並べると、断定をリズミカルに積み上げていく小林に対して、論理の筋をじっくり辿る福田という、両者の文体上の特色がよくわかる。論難されている側から見たら、一発づつ殴ってくる感じの小林に対して、ジリジリ首を絞めてくる福田、ということになろうか。読者に与える爽快感は小林のほうが上かも知れないが、批判のキツさは福田が勝るように思う。

こういうところからくる福田の名声、というより悪名は、既に2年前の昭和29年『中央公論』に発表された「平和論の進め方についての疑問」(後に「平和論にたいする疑問」と改題)以下の、一連のエッセイ(翌30年『平和論にたいする疑問』として文藝春秋社から一書にまとめられた)によって既に確立されていた。

これも今では知る人ぞ知る話になったようだから、ちょっとおさらいする。

戦後の平和運動は、まず、日米安全保障条約によって国内に設置された米軍基地への反対闘争として顕在化した。米軍機による騒音と危険、米兵の起こす不祥事など、現在では沖縄に特有の問題のような観があるが、初期には首都圏も含めた全国各地で問題が起きていた。

昭和27~28年の内灘事件、32~34年の砂川事件などは、昭和35年のいわゆる60年安保闘争にまっすぐにつながっている。もっともこの最後の運動時には基地問題は傍流になってしまった観があるが、これは基地問題の根底には安保条約があり、そのまた根底には東西冷戦構造があり、これをなんとかすべきなんだ、まで話が広がったからだ。これによって反政府の市民運動は、空前絶後の高まりに達し、6月にはデモ隊が国会を連日取り囲む盛り上がりをみせた。

福田恆存によると、この拡大戦術がそもそもインチキなのだった。

基地問題は、その周辺の住民にとっては、それこそ毎日の生活に直結する目前の厄介だが、そこから離れたら他人事である。そこで、もっと「大所高所から見た」問題意識が訴えられた。アメリカに軍事的に支配されていれば、そのうちかの国の世界戦略に巻き込まれ、再び戦争をせねばならないようになる、とか(今から見ると驚くべき話だが、この頃はソ連を筆頭とする共産主義国は「平和勢力」であって、すぐに武力に訴える「戦争勢力」は、アメリカを筆頭とする資本主義国だ、なる「常識」があった)。

一般庶民がいつまでも真剣に懸念するにしてはいかにも雲を掴むような話だが、知識人にとってはむしろ都合がよかった。「(前略)まづ第一に、問題は自分との直接の関係から離れます。第二に、自分ひとりだけの問題ではなくなるので荷が軽くなります。第三に、さしあたつてどうかうできる事柄ではなくなるので行為への責任からまぬがれます」(「平和論にたいする疑問」『全集 第三巻』)。

天下国家の問題を気にかけるそぶりをするのは知識人として当然である。といって、東西冷戦の問題をどうにかなんて、できるわけがない。それはみなさん承知の上で、敢えて大いに憂慮し、さらには自分の無力さを恥じたり嘆いたりして見せる。……本気だとしたら、もはや一種の病気であろう。福田はこれを「自己抹殺病」と呼んだ。

もっとも、「こちらで救へぬものをあやまらせるなど、まことに悪い趣味」だというのは、現在ますます、わかりずらくなっているかも知れない。TVをつければ、事故・事件の責任者やら、不倫などの不道徳なことをした芸能人の「謝罪」であふれかえっている。彼らは、不特定多数の世間に謝ってどうしようというのだろう。見ている世間の側は、謝られてどうしようというのだろう。どうしようもない。だからこそ、できる謝罪。

謝罪も反省も、このように、「世間体」のための儀式にすぎなくなっているとしたら、本当に責任を担うべき主体的な自己など、もはや全く無用の長物になってしまったということだ。【いや、この日本では、そんなものは最初から重んじられてはいなかったのかも知れないが。】

即ち、「戦争責任」も「平和運動」も、せいぜい「臭い物に蓋をする」程度の効果しかない。それなのに、「主体的」にそこに関わることを求めるかのような言論と、関わっているかのような言論。それは畢竟、贋物なのだ。小林秀雄はごく短く、福田恆存は執拗に、それこそ身も蓋もなく指弾し、ために論壇で完全に孤立した。

西尾幹二は上記のことについて、特に福田恆存の場合は、リアルタイムで見聞していたろう。それも含めて、思想家として自己を形成するうえで、ニーチェに匹敵する影響を受けた証拠に、『歴史の真贋』中で、小林・福田について、詳細に、情熱的に語っている。三島由紀夫や竹山道雄など、他の言論人も取り上げられているが、重点は明らかにこの二人にある。ただし、不満がある、とも。

彼らの言論に反対だというわけではない。戦後的な考え方を批判し否定したのはいいし、正しい。その彼らにしてなお、「戦後的価値観で戦後を批判する域を出なかったのではいか」というのが彼の疑問である。

戦争責任について小林さんは「反省なんかしないよ」と言いました。福田さんも戦争責任なんて無いと言いました。その通りだと思います。でもそれは戦後の話ではないですか。戦争に立ち至った時の日本の運命、国家の選択が正当であったか、正当でなかったか。果たしてこの両名は問いましたか。自己責任を持って世界を見ていたあの時代の「一等国民」の認識をもう一度吟味しようとなさいましたか。これをもう一回やらなければ、米中の狭間に立ち竦む現在の日本の立ち位置は危ういことになるのですよ。(P.238)

私は西尾のこのような思いがどこから出てきたか、できるだけ理解しようと努め、ある程度はできたと思っている。その上で言うのだが、小林・福田にこんなことを求めても、無理だ。端的に、「お門違い」なのだ。

小林秀雄は大東亜戦争を悲劇と呼び、「悲劇の反省など……不可能」と言う。悲劇にはいいも悪いもない、ということだ。しかし、戦争を政治上の大イベントとみれば、その開始から終結までの計画(作戦)と実行のすべての範囲で、その適否を、その意味の「よい・悪い」は判定可能だし、それが非常に難しいとしても、判定するように努力すべきでもあろう。今後似たような状況に至ったとき、よりよい選択の参考にするために。

戦争の道義性、つまり大義名分ということになると、さらにずっと難しくなるが、理屈上はできるだろうし、大東亜戦争についてそれは、現に今日も盛んに論じられている。そこでは、日本には理も利もない戦争だった、というのがいわば標準的な見方で、西尾たちはこれをなんとか変えようと努力している。

しかし、小林・福田にはそんなことにはあまり興味がなかった。それは彼らの仕事の範囲にはなかった、ということだ。

では、彼らの仕事とは何か、もう一度振り返っておこう。

小林秀雄は前出「政治と文学」で、「私は機会ある毎に、歴史に関する自分の考へを書いて来ましたが、歴史家としても歴史哲学者としても物を言つたことはありませぬ」と言う。例えばヘーゲルがどんなに精緻な歴史哲学を唱えようと、そこに歴史はなく、ヘーゲルのほうが歴史上の一人物である。「そしてさういふ常識が、私達めいめいの生活経験のうちに、どれほど強く根ざして、貴重な意味合ひを湛へてゐるかに注意しようと努めて来た」と。

こういう言葉を正確に捉えようとするのはまたしても難しいが、小林の仕事の太い柱を辿ると、生身の肉体が巨大な観念に出会ったときの、芸術家たちの運命に最も心を惹かれていたようである。観念、という言葉は、他に思いつくものがないままに仮に使ったのだが、具体的には詩・音楽・美術・小説、の形をとり、最後に、いにしえの言葉を文字通り蘇らせようとした学者の、大和心(日本的なるもの)発見のドラマを描いた。

それが「客観的に」正しいかどうか、つまり、本居宣長以外の人にとっても「大和心」と言えるかどうか、などとは小林は問わない。とりあえずそう呼ばれる得る何ものかが、宣長という一個人の心を捉え、当時誰も読めなくなっていた「古事記」の解読という大仕事に赴かしめた。小林が感応する人間の、また歴史の真実とはそういうところにしかない。

だから小林は宣長の先蹤によって古代人の心に直接分け入ろうとはしないし、宣長自身の思想史的位置づけなども述べなかった。「ドストエフスキイの生活」(昭和14年)にはまだしもあった社会状況への目配りも、「本居宣長」にはない。

これに不満を感じて西尾幹二は『江戸のダイナミズム』(文藝春秋平成19年)を書いたのだ、と、当初から言っている。これによって小林は「とどめを刺」(P.227)されたかどうかは措くとして(それは冗談だ、と本人が言っている)、大東亜戦争の世界史的位置づけは、小林以外の、例えば西尾や彼の後継者がやらねばならぬ事業なのは明らかなのである。

福田恆存になると、日本社会への言及は多い。現在だけでなく、過去についても。近い過去のみではあるにしても。

『文藝春秋』昭和38年10月号から連載された「日本近代化史論」は当初十回の予定が六回で終わってしまって、その中の各回も密接に繋がっているというより、その都度特徴的な問題を扱っているので、このシリーズ名でまとめて出されたことはない。しかし全体として、福田という思想家の問題意識の根源はここに明瞭に出ている。

その五番目の「軍の独走について」には、『全集 第七巻』所収の年譜によると昭和17年、奉職していた日本語教育振興会の視察旅行の一環として旅順を訪れたときの感慨が記されている。

私は爾靈山の頂上に立ち西に北に半身を隠すべき凹凸すら全くない急峻を見降した時、その攻略の任に当つた乃木将軍の苦しい立場が何の説明も無く素直に納得でき、大仰と思はれるかも知れませんが、眼頭が熱くなるのを覚えました。(下略)

それにしても、未だに消えぬその時の私の感慨は、今日の侵略戦争批判などといふ理屈で処理できるものではないし、微温的なヒューマニズムを以て戦争の残虐を説き聴かされた處で、全く余所事としか思へぬものであります。(『全集 第五巻』)

べトン(コンクリート)で塗り固められた要塞に、旧式の村田銃のみをかかえて突進しては、機関銃の一斉射撃で斃される兵士たち、その作戦の無謀を知りながら、他に有効な手段が見出せず、職責として命ずるだけの将軍、この悲痛は譬えようもない。これを近代日本の一つの象徴として、福田の「史論」は展開される。

キーワードは「適応異常」(「日本近代化試論」の二番目のタイトルは「適応異常について」)。西洋の要請によって急激に開国した日本が、急激なゆえになかなか身につかない「近代」という衣装を無理に着た結果、何やら滑稽にも悲惨にもなり、それに焦ってやきもきしたり、逆に癇癪を起して破り捨てようとしたり、大きく見ればその繰り返しが明治以降の日本の姿だった、ということ。

これは、初期の「近代日本文学の系譜」(昭和21年)から福田がずっと抱いてきた史観である。「史観」なるものが小林秀雄にはほとんど無縁だったことを思えば、「人文科学者」としての歴史家に近いようだが、決定的な違いがある。「過去を他人事の様に語る」だけだとしたら、彼らが散々批判した進歩的な歴史論者と変わらないことになってしまう。

もっとも、福田が、特に近代日本文学者を論ずる目は非常に犀利で厳しいので、冷たい印象を受けるときもある。しかし、適応しそこないであるにもせよ、そうならざるを得なかった近代日本人の運命を見つめる彼の目の底には、前述の熱い共感が流れている。「個人の生涯にせよ、民族の歴史にせよ、その必然の線を描き出すものは策や計算を超えた、或はそれらの与り知らぬ無意識の仕事」(同前)だ、などと言うところでは福田は完全に小林秀雄と一致する。彼はただ、前任者より扱う対象を広げて見せただけである。

それでは飽きたりない、と西尾が思うのは自由だが、『歴史の真贋』では、後になるにつれて彼らへの批判が強まる。悪く言うと、悪く絡んでいるような調子である。それも、西尾の小林・福田への愛着の裏返しであろうか。

例えば、日本軍による「戦中起こった残虐事件」とされるものについて。【ちょっと待てよ、と言いたくなった。大東亜戦争が当時の国際情勢から見て正当であったか否かと、個々の戦場で兵士たちが正しく振舞ったかどうかは、次元の違う問題である。しかしとりあえず、日本は現在主に後者の点で非難されていて、ゆえに前者も不当、と判定されているので、これもしかたないのか、と思い返した。】

福田恆存はここでは竹山道雄と並べられ、彼らはもちろん戦中の日本・日本人を現に見聞して、よく知っているはずなのに、外国人から言われると、弁解するばかりで反論しなかった、どうして「そんな馬鹿なことは無い! 我が皇軍に限ってはあり得ない!」と言ってくれなかったのか、と(P.346)。……また、冗談ですか? しかしここにはそういう断りはない。

西尾が挙げている福田と外国人との問答とは、「日本および日本人」(昭和29~30年)中の次の箇所だろう。アメリカで「日本人は和を尊ぶ」という話をしたら、かの地の人にただちに反問された。それでは軍閥の超ナショナリズムやら日本兵の残虐性はどうなるのか、と。福田の答えは、

残虐行為は日本兵だけのものとはおもはぬが、日本兵のそれが常識を逸したものがあつたらうことは私も認める。だが、それは和を原則とする仲間うちの生活習慣と矛盾はしない。戦争が利害のかけひきの手段であり結果であるといふ近代的な考へかたにかれらは馴れてゐないのだ。(中略)和になれてゐればこそ、戦ひとなると、すぐかつとなつてしまふのだ。(『全集 第三巻』)

これがつまり「近代への適応異常」の具体的な一例である。謬見かも知れない。また、事実問題として、日本兵が外に比べて「常識を逸して」残虐であったかどうかには疑念が持たれて当然だろう。また、本人から、これは「冗談」だった、ただその割には、その時話をしたアメリカ人の一人は納得した、とも言われている。

しかし、どこから見ても「弁解」ではない。日本人の残虐さ、と呼ばれるものについて、あってもなくても、弁解しなければならない必要性など、福田は感じていなかった。そんなことで日本および日本人に絶望したり、逆に誇りにしたりする人ではない。そういうことは西尾が一番よく知っているはずだと思っていたので、我々は戸惑うのである。

人、あるいは言はん。そういうのは福田が西洋主義者で、日本を外から見ていたからだ、日本人としての自覚がきちんとしていたら、「日本兵は残虐だった」などと言われて平気なはずはない、と。

これに対しては、上で縷々述べたことを読み返していただきたい、としか言葉はない。ただ、このように言いたくなる西尾の側の事情も考えておくべきだろう。ここまででまたしても多くの言葉を費やしてしまったので、次回改めて述べます。。

St.Basil the fool For Christ of Moscow, around 1700

St.Basil the fool For Christ of Moscow, around 1700

松乃茶屋

松乃茶屋

溝口健二監督 「虞美人草」 昭和10年

溝口健二監督 「虞美人草」 昭和10年 Hans Vaihinger 1852 - 1933

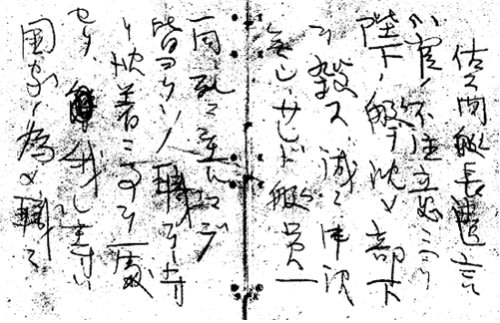

Hans Vaihinger 1852 - 1933 佐久間艇長の遺書

佐久間艇長の遺書