兵庫県宝塚市にある『手塚治虫記念館』

現在、開館30周年をお祝いして

【 火の鳥展 】を開催しているとのことで

この機会に行って来ました。

手塚治虫記念館での【火の鳥】の展示は

実に、20年ぶりになるのだそうです。

これは見ておかなくては…!

で、

名古屋から宝塚市までの移動です。

新幹線が早くて便利なのですが…

せっかくなので

《 ひのとり 》に乗って行こう!

もちろん、本物の火の鳥ではなく…

こちらです ↓

近鉄特急ひのとり広告ポスター

近鉄名古屋駅から大阪難波を結ぶ特急電車で

毎時00分に発車します。

《 ひのとり 》に乗って

【 火の鳥展 】を見に行こう!っていうわけです。

近鉄電車のホーム内には

《 ひのとり 》って

電車好きさんにはかなりの人気のようで…

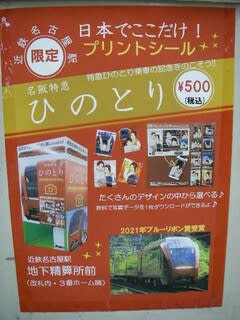

まさか!の、

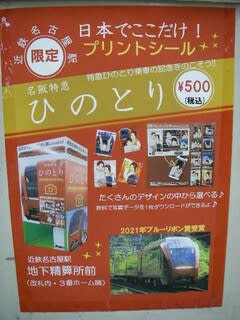

ひのとりプリントシール機 ↓

確かに記念になりますよね。

しかも、この場所限定らしいです ↓

私は撮りませんでしたが

ひのとり好きさんは是非!

さらに、近鉄電車の車両が並んだ広告ポスター ↓

スター選手並の扱いですよね(笑)

乗車時間までまだ時間があったので

ホーム内をウロウロして

気になったのがこちら、

駅弁です。

(ひのとり弁当) ↓

(しまかぜ弁当) ↓

駅弁にも登場です。

さらに、

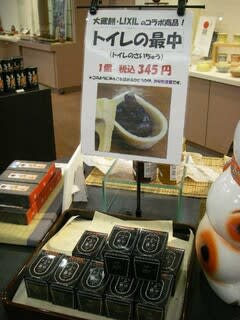

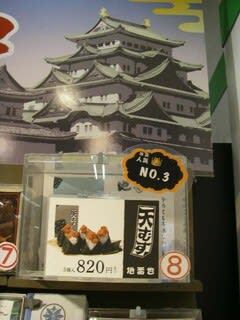

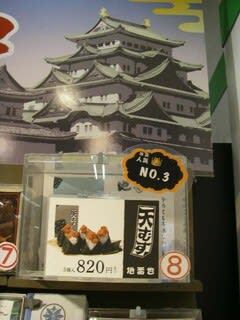

この販売店での駅弁売り上げランキングまでありました。

お弁当人気1位 しまかぜ弁当 ↓

2位 ひのとり弁当 ↓

3位 天むす ↓

駅弁の人気は

しまかぜが上でした。

ちなみに《しまかぜ》は、

大阪難波、京都、名古屋の各駅から

三重県伊勢志摩の賢島(かしこじま)までを

結ぶ観光特急なのだそうです。

そうこうしているうちに

ホーム内にひのとりが入って来ました ↓

このロゴマークも良いですね ↓

特急ひのとりですが、

手塚先生の『火の鳥』とは関連はないそうです。

それでは車内に入りたいと思います。

ひのとり車内にある自販機 ↓

軽食や鉄道グッズが販売されています。

ひのとり鉄道グッズ ↓

コーヒーメーカーも ↓

紙コップはひのとりのロゴマーク入り ↓

挽きたてコーヒーを購入 ↓

そして座席です。

今回

プレミアム車両の座席を予約しました ↓

特急ひのとりは

くつろぎの空間が特徴なのだそうです。

座り心地も良く、さあ、くつろぐか…と思った矢先、

通路を挟んで座った隣のカップルが

まぁビックリするほどしゃべる、しゃべる、しゃべる…

嫌な予感がします…

初めは、まぁ仕方ないよなぁ…と寛大な気持ちで

いたのですが

静まる気配がありません…。

気持ちを切り替えようと

車内からの風景を撮影してみました。

木曽川を渡っていることころです ↓

隣のカップルはしゃべり続けています。

どこからそんなに話題が出てくるのか…

イヤホンをして音楽を聴き、気を紛らせていたのですが

大音量で聴くのは耳に良くないとボリュームを下げると

しゃべり声がイヤホン越しに聞こえてきて

まだしゃべっているのか…と。

車内での会話禁止でもないわけだから

注意するわけにもいかず、

かと言って特別車両の料金を支払っているだけに

納得できない自分もいて…

悶々とした時間が過ぎていきます。

乗車前のウキウキ感も半減どころか急降下です。

指定席にしているばっかりに移動できないし…

“会話席”と“くつろぎぐっすり睡眠席”っていうのを

創ってもらえないだろうか…なんて考えたり

さらに悶々とした時間が過ぎていき…

で、結局、

くつろぎ睡眠する時間のないまま到着しました…

大阪難波駅へ到着前にメロディと照明の演出 ↓

噓だろ、って思うかもしれませんが

名古屋から大阪難波までの2時間8分の乗車時間内を

隣のカップルはずっとしゃべり続けていたのです…

こんな事ならプレミアム車両に乗らなきゃ良かった…

今回、

くつろぎ空間は絶対に確保されるものではないって事を

学びました。

悲しい出だしになってしまいましたが

ここでめげている場合ではありません。

大阪難波から宝塚までの移動が待っています。

大阪難波から歩いて、大阪メトロの御堂筋線へ向かいます。

なんば駅から梅田まで乗車し、

梅田で下車してから歩いて大阪駅へと移動。

大阪駅から

JR福知山線に乗って宝塚駅で下車しました。

宝塚駅に到着です ↓

これは阪急宝塚駅の階段です。

宝塚に来た!って感じがします。

長くなってしまったので

次回、【火の鳥展】に続きます。

お疲れ様でした!

現在、開館30周年をお祝いして

【 火の鳥展 】を開催しているとのことで

この機会に行って来ました。

手塚治虫記念館での【火の鳥】の展示は

実に、20年ぶりになるのだそうです。

これは見ておかなくては…!

で、

名古屋から宝塚市までの移動です。

新幹線が早くて便利なのですが…

せっかくなので

《 ひのとり 》に乗って行こう!

もちろん、本物の火の鳥ではなく…

こちらです ↓

近鉄特急ひのとり広告ポスター

近鉄名古屋駅から大阪難波を結ぶ特急電車で

毎時00分に発車します。

《 ひのとり 》に乗って

【 火の鳥展 】を見に行こう!っていうわけです。

近鉄電車のホーム内には

《 ひのとり 》って

電車好きさんにはかなりの人気のようで…

まさか!の、

ひのとりプリントシール機 ↓

確かに記念になりますよね。

しかも、この場所限定らしいです ↓

私は撮りませんでしたが

ひのとり好きさんは是非!

さらに、近鉄電車の車両が並んだ広告ポスター ↓

スター選手並の扱いですよね(笑)

乗車時間までまだ時間があったので

ホーム内をウロウロして

気になったのがこちら、

駅弁です。

(ひのとり弁当) ↓

(しまかぜ弁当) ↓

駅弁にも登場です。

さらに、

この販売店での駅弁売り上げランキングまでありました。

お弁当人気1位 しまかぜ弁当 ↓

2位 ひのとり弁当 ↓

3位 天むす ↓

駅弁の人気は

しまかぜが上でした。

ちなみに《しまかぜ》は、

大阪難波、京都、名古屋の各駅から

三重県伊勢志摩の賢島(かしこじま)までを

結ぶ観光特急なのだそうです。

そうこうしているうちに

ホーム内にひのとりが入って来ました ↓

このロゴマークも良いですね ↓

特急ひのとりですが、

手塚先生の『火の鳥』とは関連はないそうです。

それでは車内に入りたいと思います。

ひのとり車内にある自販機 ↓

軽食や鉄道グッズが販売されています。

ひのとり鉄道グッズ ↓

コーヒーメーカーも ↓

紙コップはひのとりのロゴマーク入り ↓

挽きたてコーヒーを購入 ↓

そして座席です。

今回

プレミアム車両の座席を予約しました ↓

特急ひのとりは

くつろぎの空間が特徴なのだそうです。

座り心地も良く、さあ、くつろぐか…と思った矢先、

通路を挟んで座った隣のカップルが

まぁビックリするほどしゃべる、しゃべる、しゃべる…

嫌な予感がします…

初めは、まぁ仕方ないよなぁ…と寛大な気持ちで

いたのですが

静まる気配がありません…。

気持ちを切り替えようと

車内からの風景を撮影してみました。

木曽川を渡っていることころです ↓

隣のカップルはしゃべり続けています。

どこからそんなに話題が出てくるのか…

イヤホンをして音楽を聴き、気を紛らせていたのですが

大音量で聴くのは耳に良くないとボリュームを下げると

しゃべり声がイヤホン越しに聞こえてきて

まだしゃべっているのか…と。

車内での会話禁止でもないわけだから

注意するわけにもいかず、

かと言って特別車両の料金を支払っているだけに

納得できない自分もいて…

悶々とした時間が過ぎていきます。

乗車前のウキウキ感も半減どころか急降下です。

指定席にしているばっかりに移動できないし…

“会話席”と“くつろぎぐっすり睡眠席”っていうのを

創ってもらえないだろうか…なんて考えたり

さらに悶々とした時間が過ぎていき…

で、結局、

くつろぎ睡眠する時間のないまま到着しました…

大阪難波駅へ到着前にメロディと照明の演出 ↓

噓だろ、って思うかもしれませんが

名古屋から大阪難波までの2時間8分の乗車時間内を

隣のカップルはずっとしゃべり続けていたのです…

こんな事ならプレミアム車両に乗らなきゃ良かった…

今回、

くつろぎ空間は絶対に確保されるものではないって事を

学びました。

悲しい出だしになってしまいましたが

ここでめげている場合ではありません。

大阪難波から宝塚までの移動が待っています。

大阪難波から歩いて、大阪メトロの御堂筋線へ向かいます。

なんば駅から梅田まで乗車し、

梅田で下車してから歩いて大阪駅へと移動。

大阪駅から

JR福知山線に乗って宝塚駅で下車しました。

宝塚駅に到着です ↓

これは阪急宝塚駅の階段です。

宝塚に来た!って感じがします。

長くなってしまったので

次回、【火の鳥展】に続きます。

お疲れ様でした!