こんにちは。

つどい業務責任者の新福(しんぷく)です。

桜の花が咲く年度末、26年続くFMちゃおは終わりを迎えました。

3月31日20時を持って閉局。本当に残念です。

同日22時25分、送信機の電源をオフにされました。

月が変わり、放送免許が失効され、正式にFMちゃおは姿を消しました。

本当に残念です。

信じ続ける大切さと信じるからこそ使命を持ち続けた

以前、ご挨拶にお伺いした際に「今日が良くても悪くても関係なく、明日を信じて、未来を信じて、走り続けて来たんです。

だからテーマを「Believe」にしたんです。」と鈴木部長(下写真)が仰っていたことが、私の心に残っています。

3月31日の最終放送日は、「アリオ八尾」レッドコートから生放送されました。

私は夕方18時半から最後の1時間半を見届けさせていただきました。

放送中、鈴木部長からの想いが言葉にあらわれる中、「使命感だけで走り続けた。」と言う言葉が、私の心に一番響きました。

私も「社会や人々のお役に立ちたい」想いや使命を持って市民活動とその支援をさせていただきました。

私の場合は、途中で失速もし続けながらさせていただきました。

でもFMちゃおさんは、未来を信じて、本当に休むことなく走り続け、最後にゴールをされました。

だからこそ今日の閉局イベントのテーマを「Believe」にされたのだと思います。

悔いなく、やり切られたと思います。

本当に信じ続けて来たんですね。

信じ続けてたからそこ、使命を持って26年走り続けて来たんだと感じました。

これは、公益を生み出す市民活動にとって、とても大切なことを、最後に教えていただきました。

鈴木部長のリクエストにより、八尾児童合唱団卒団生「ハミール」による「Believe」の合唱。素晴らしかった。

使命を持って走り抜けられるのを見て、気付かされること

FMちゃおさんは、震災時や災害時にラジオで市民や被災者を支える放送局でもありました。

FMコミュニティ局の使命です。

1995年に阪神淡路大震災があり、市民活動とFMコミュニティ局の必要性が高まりました。

八尾では日頃の情報発信と災害時を支える「FMちゃお」が1998年に開局し、

同時期に市民活動団体と行政で話し合いの基、市民活動センターとして2004年に「つどい」が誕生しました。

それぞれは、共に八尾に根を張らせていただいてました。

今回のFMちゃおの閉局は、私にとって翼の片方が失われた気持ちです。

さすがに今回だけは、本当に寂しさが出てきます。

放送の最後は「乾杯!」とゴールを祝福して終わりたいと言うFMちゃおさんの意向があったので、涙を流さぬようになんとか耐えました。

最後は舞台に立つFMちゃおのみなさんが涙した時は泣きそうになりました。

以前お会いした時に、鈴木部長曰く【「笑っていいとも!」(2014年3月31日放送終了)の最終回の様にグランドフィナーレで皆でゴールを乾杯して終わりにしたい。】と仰っていました。

今気付くと「ニュースステーション」(2004年3月26日放送終了)の最終回で司会の久米宏さんが、ビール瓶を栓抜きで栓を抜き、ビールをガラスコップに注ぎ、一気飲みして終わったシーンをイメージされていたのかもしれません。

皆さんへ「やり切った!」を本当に伝えたかったんやと思います。みんなとゴールテープを切りたかったんやと思いました。

命の大切さを伝えることが、残された私たちの使命ではないか

命の大切さを震災時・災害時に被災者や市民を支える役割だったFMコミュニティ局が八尾から姿を消しました。

未来を信じて使命感で26年走り続けた「FMちゃお」が、私たちへ、後世に伝えたかったことはなんだったのか。

その気付きをまとめます。

チラシには「Believe」の後にサブタイトルで「みんなと新しいステージへ!」と書いていました。

昨日は青森県で震度5弱の地震が発生。今日は午前から台湾東部沖でマグニチュード7を超える地震が発生。

今年の元日には震度7を記録した能登半島地震が発生。未だ復旧が進んでいない現状があります。

世界も日本も混沌とする時代、どう歩むか。

天災がますます頻繁に起こる中、もし震災や災害が発生した際に、インターネット等で使用する

通信網が使えなくなった場合に、残るのはラジオでしか残されていないのではないでしょうか。

被災者や市民を支える役割がある中で、ますます求められると思います。

これもSNSの台頭、人材群の構築が出来なかったこと、音響機器の老朽化で閉局になってしまった今、

残念ながら、私たち一人ひとりが対策を講じて行うしかないと思います。自助・共助です。

命の大切さを忘れるからそこ、天災が起こるのではないでしょうか。

命の大切さを伝えて来たのも、FMちゃお・FMコミュニティ局であったと思います。

命が一番大切であることを伝えることで、明るい未来になると信じて、その使命で26年走り続けたのではないでしょうか。

これからは私たち一人ひとりが、一人でも多くの方に命の大切さを伝えることが、私たち市民活動とその支援をさせていただく身として、引き継ぐことではないでしょうか。

命が一番大切であること、命を尊ぶことを引き継がせていただきます。

これからは「FMちゃお」があった有難さに気付かせていただきながら、感謝を深めさせていただきます。

26年間、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。

みなさん、こんにちは。

つどい業務責任者の新福(しんぷく)です。

先日3月30日(土)に「公式ドッジボール体験会」に取材に参加をさせていただきました。

会場は、旧 中高安小学校にある体育館で開催されました。

20年以上前に建築された比較的新しし体育館なので、現在でも活用されているようです。

上記の開催のご案内は下記のブログ記事をご覧くださいね。

つどいブログ「公式ドッジボール、体験してみませんか?」

まずは、どんな体験会だったかご覧くださいね (^O^)/

今日、つどい宛に主催者のつどい登録団体「高安ドッジボールクラブ」の代表の阪井忠夫さんから、

体験会に参加された保護者の皆様へ配信された文面がありますので、この一部を引用させていただきます。

引用文

「高安ブラザーズ(チーム名)」は、24年前、私が小学校のPTA会長を務めた翌年にチームを立ち上げました。

「高安ブラザーズ」は、決して「勝つこと」だけを目指すチームではありません。

もちろん大会に出場して勝つために練習を積んではいますが、練習だけでなく大会参加、お楽しみ行事、

時には遠征などのドッジボール活動を通じて、子どもたちと監督コーチが真剣に関わり合う人間形成の場と考えています。

個々の身体能力よりも、『感謝』『友情』『努力』をテーマにおき、あいさつなどのしつけ、

協調性や思いやりのある優しい心、何事にも屈せず立ち向かうチャレンジ精神を最大に評価して、

子どもたちに自信と勇気と誇りを持たせてやりたいと言う想いで活動を続けています。

(引用文はここまで)

「公式ドッジボール」を通じて、子どもの健全育成として、精神面での健全育成を大切にされているのですね(*^_^*)

さあ、集合です!!

紫のユニホームを着ている児童が「高安ドッジボールクラブ」の「高安ブラザーズ」のみなさんです。

写真、真ん中で固まっている児童が今回、初めて参加される方々です。

みんなで「選手の心得」を斉唱。

近くで撮影できなかったので、文字がぼやけて読めないので、次回主催者に教えてもらいます。

写真に写っている大人は、高安ブラザーズにお子さんが参加されている保護者の方です。

保護者の方は、今回、4名がお母さん、1名がお父さん、合計5名が運営に携わっていました。

お疲れ様です(*^_^*) 頭が下がりますm(_ _)m

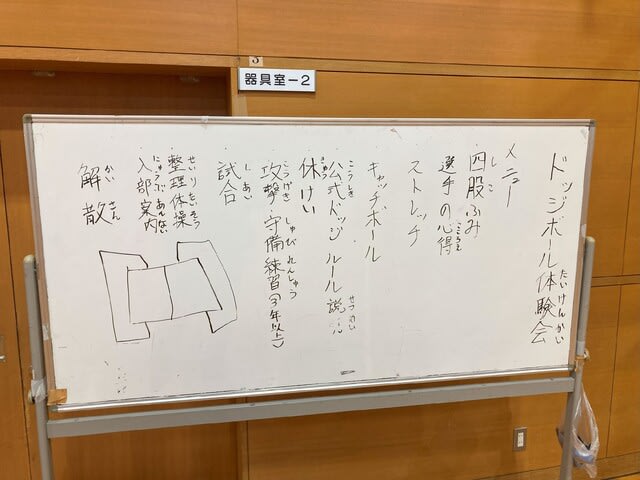

当日の体験会のメニュー(当日の流れ)です。

「ストレッチ」→「キャッチボール」→「公式ドッジボールのルール説明」の後は・・・

お待たせしました。攻撃・守備練習です!!

身体の使い方を見せて、教えて、やってみる!!

主催者代表はチームでは監督をされています。

監督自らが初めて参加される児童にドッジボールの投げ方を身体を使って説明。

身体全体を使ってボールを投げることを見せてくれました!!

そうすると、意識して身体を使ってドッジボールを投げることが出来ました!!

身体全体を使っていますね。

さあ、試合です!!

公式ドッジボールの試合は、わずか5分間だけなんです。

へぇ~知らなんだ。

しかし、この写真のタイマー。懐かしいなぁ~。

小学校の頃は、ミニバスケットボール(ミニバス)では、こんな感じのタイマーを使っていました。

中学校の頃は、バスケ部にはタイマーがなく、めくり式の得点板(スコア―ボード)の黄色の札で残り時間を見ていました。超アナログ。

公式ドッジボールは結構ルールがしっかりしてありました。

小学校の頃に放課後で遊んでたドッジボールとは、大分ルールが違うようです。

5分間なので、ゼッケンの色別で赤チームと青チームで、どちらが内陣に残って

いる人数が多いかでどちらが勝利をしたかを決めます。

主審は、監督の阪井さん。線審は保護者の方々でした。

参加者の子どもたちを2つに分けて、保護者でスタッフのお父さんと

監督がそれぞれ練習を見られていて、アドバイスをするなど分担して

運営をされているのが印象的でした。

今回はとても嬉しい悲鳴で沢山の子どもが参加をされ、とても喜んでおられました。

初参加の児童は低学年が大半でしたので、低学年同士の試合も2回行われました。

顔が写ってはいけないので、今回は撮影と掲載は控えました。

さあ、あっという間に整理体操。片付けをして解散です。

楽しかったかな?また参加して定着してもらえたら、うれしいです(*^_^*)

運営スタッフとして携わっている保護者の方々と監督の阪井さん。

保護者の方に、つどい登録団体の方がプライベートで参加されていました。

お子さんが、以前から高安ドッジボールクラブに参加されているからです。

世間は狭いですね。

ポスティングで、どんな効果があったの?

2月29日に、曙川小学校区にある都塚北町会及び曙川東小学校にある都塚南町会の合計391世帯にポスティングを行いました。

公式ドッジボール体験会のご案内と、茶吉庵プロジェクトのライブイベント案内を封筒に同封して行いました。

阪井さんのFacebook投稿の写真を引用しています。

▼過去のポスティングの記事はこちら▼

初めてのポスティング大作戦 in 都塚北町会

結果はどうなった?

3月30日と3月31日の2日間開催された「公式ドッジボール体験会」に実人数28名の児童が初めて参加されました。

(両日参加と言った延べ人数ではありません)

28名中16名が、ポスティングのチラシを見られたのがきっかけで参加をされました。

16名の内訳は、曙川小学校(10名)と曙川東小学校(6名)でした。

また開催地である高安小中学校も6名が参加されていました。

昨年度との比較

昨年度も開催した際は、高安小中学校の参加者が一番多かったのですが、10名も居なかったそうです。

効果の要因や参加の特徴は?

4才以下のお子さんが住んでいる方が多く、八尾市全体平均よりも6倍近く多い、新興住宅地である

都塚北町会及び都塚南町会にポスティングによる情報提供を行ったことで、例年よりも多く参加をされました。

ポスティング効果がとても大きくあらわれました。

また、16名参加された内、小学校1年生が13名、2年生から4年生が各1名でした。

4月からの新年度に合わせて何か新しいことを始めようと思っていた児童や保護者の方にとって、

この「公式ドッジボール体験会」がお試しとして参加するニーズに、マッチングしたのだと思います。

タイミングも良かったのでしょうね(*^_^*)

ポスティング効果をデータで見ると驚異的なマッチング率

ポスティング効果を珍しく定量化できました。

16名が参加された内、1名は兄弟での参加でしたで、15世帯の方々が参加をされました。

391世帯にポスティングを行いましたので、15世帯/391世帯 = 3.83%のマッチング率となりました。

普通、100枚ポスティングをして、やっと1名が参加されれば、良い方だと言われるポスティング。

その中で3.83%は、驚異的な数字だと思います。

情報を提供して、参加をされることは、本当に嬉しい事です。

これだけ、子どもの健全育成の情報を求めておられると言うことが、数字からもわかると思います。

7年振りに、心の中でガッツポーズ (*^_^*)

ポスティングは非効率と言われますが、電子回覧の普及も方法でしょうが、現在は、この方法しかありません。

検証した結果から、このポスティングによる方法は効果的と考えられますので、今後も継続してさせていただきます。

ちなみに7年振りのガッツポーズとは、八尾小学校の校庭キャンプで、パントマイムを行う団体とマジックを行う団体が

コラボして「魔法の国の冒険」と言うタイトルで1時間出演をしてもらった時以来です。

これを機会に、お互いの団体から有志で「M's」を結成し、つどい登録団体に登録され、各種行事に出演が引っ張りだこになりました。

結果的に、プロデュース・連携による結成・各種主催者との出演依頼による協働につながりました。

つどいブログ「コラボでユニット結成!【八尾小学校校庭キャンプ 開催報告 リトミック&マジック編】」

八尾の良さ、八尾をふるさとだと思い、八尾を好きになってもらいますように(*^_^*)

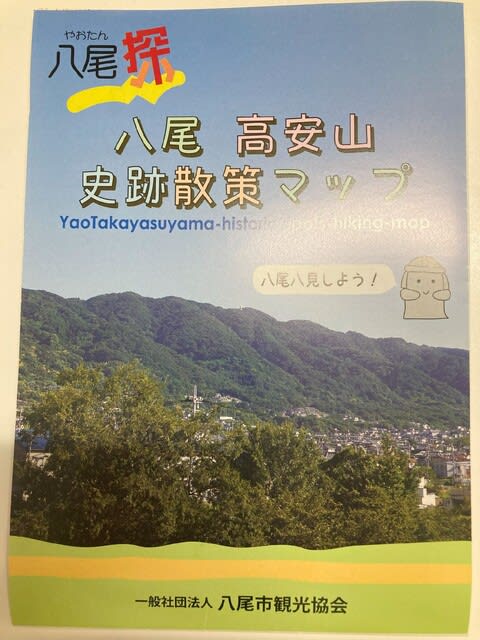

解散の前に主催者の代表である阪井さんから、次のようなパンフレットを高安出張所から調達されました。

配られる意味は、行事に参加して自宅に戻るのはもったいなくて、高安山山麓には八尾の平野部にはない、

自然環境が豊富であること、歴史遺産や歴史関係の施設もあることを、散策しながら、知ってもらうことで、

八尾をふるさとだ思い、八尾を好きになってもらう(郷土愛)が育まれることを願って配付されました。

このマップの写真は、複数枚、イラストレーターの牧江良祐さんが提供されています。

昨年、亡くなられて驚きました。ひとりでも八尾を好きになってもらえれば、牧江さんも

さぞ喜んでいただけるでしょう。

高安中学校区まちづくり協議会が作成をされました。

まちの魅力として、見る、食べる、歩くをキーワードにお店も含め

様々なまちの地域資源を紹介している丸わかりマップです。

阪南大学経学学部 髙橋ゼミナールの方々と、八尾市各関係課や

近畿日本鉄道㈱や近鉄バス㈱とコラボしたおすすめスポットを紹介した

観光・まちあるきマップです。

髙橋先生とは、大阪経済法科大学にゼミがあった頃に、

「八尾市まちづくり教室」でお世話になりました。

以上の様な話を端的に、急遽、主催者代表の阪井さんから

頼まれて、数分でお伝えしました。

とにかく、子どもたちに八尾の良い所を知っていただきたい。

今回ポスティングにより参加された方々は、新興住宅地に

お住いのため、他市町村から引っ越して来られたので八尾のことを

ご存じでないので、お子さんと共に散策してもらい、八尾をふるさと

だと感じていただき、郷土愛を育んでいただきたいとことをお伝えしました。

帰りがけに、指定管理者が変わられる八尾市歴史民俗資料館に

ご挨拶に行った帰りに撮影した高安山の写真です。

八尾市歴史民俗資料館・高安出張所には、毎月の様に「高安の森

自然楽校」や「高安山ふるさと歴史楽校」での集合場所・開催場所でした。

いつも、この道沿いのところから高安山の様子を見たり、撮影したり

していました。懐かしくなって、撮影をしました。余談話です。

今回もレポートが長くなりましたが、ありがとうございました。

これは、ほんまのおまけ

どっかで、見た事のあるパイプ椅子。

「つどい」では臨時にパイプ椅子をお貸しする際に、

貸出用として普段はトイレに保管しています。

そのパイプ椅子と同じパイプ椅子を、会場である

旧 中高安小学校の体育館で発見!

そこで、思い出したのは、確か今の八尾商工会議所

が建つ前は、教育センターでした。

そこからいただいたパイプ椅子だったことを思い出しました。

教育関係なので、この体育館でも同じパイプ椅子があったことで思い出しました。

色々なことが回想されました。

最後まで、ご覧いただき、ありがとうございました。