平成28年6月28日(火)市立図書館において、

三郷市教育委員会学校教育部指導課指導主事の矢野めぐみ先生,

三郷市教育委員会読書活動支援委員の福田孝子先生を講師に迎え、

調べる学習研修会が開催されました。

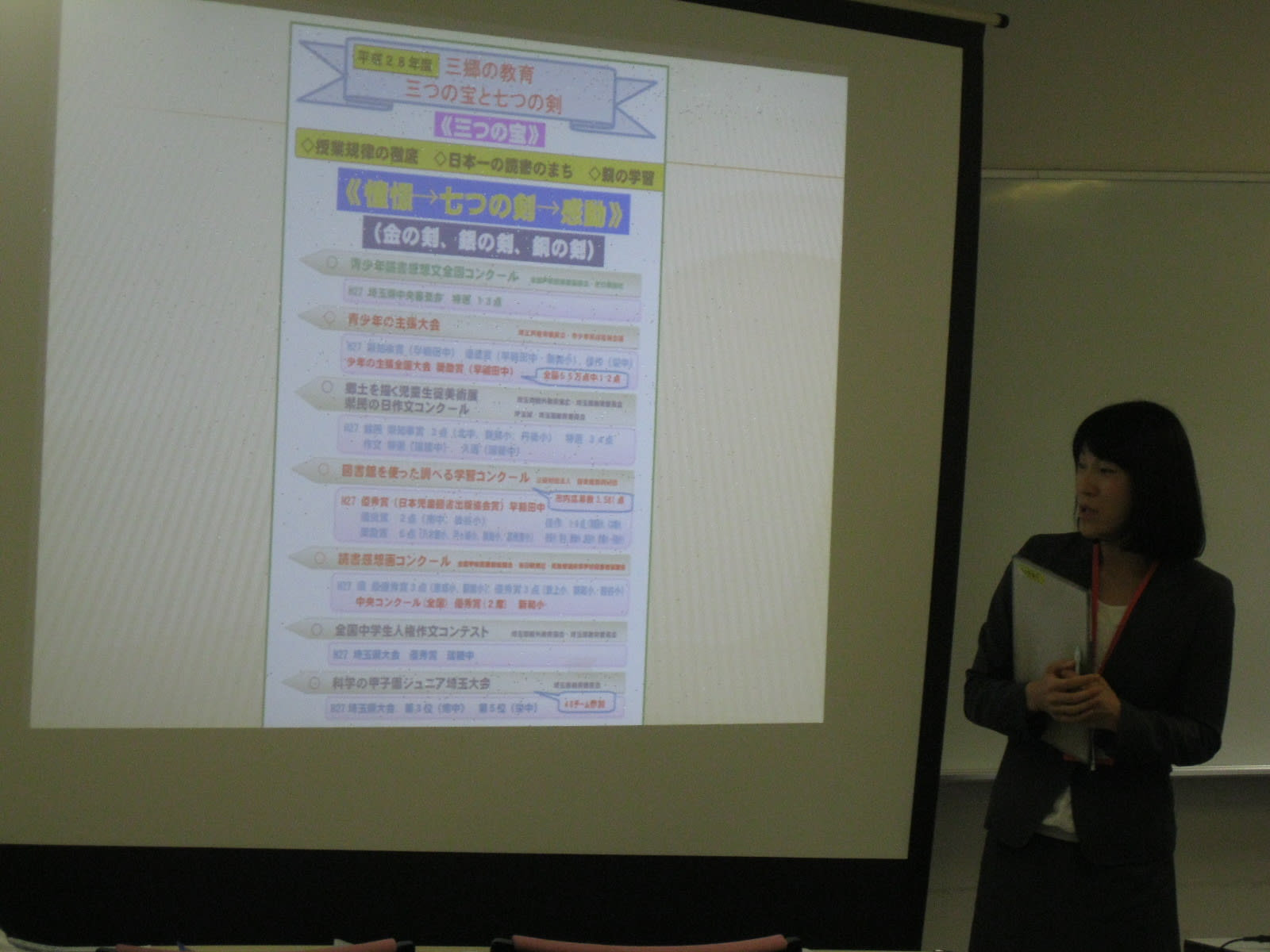

初めに、矢野先生から三郷市地域コンクールの実施経過について紹介がありました。

三郷市が地域コンクールを開始したのは、平成25年度からです。初年度は応募作品数が増えなかったものの、26年度からは読書活動の一環として7つのコンクールに積極的に参加する市の方針を示し、「調べる学習コンクール」もその一つになりました。

各学校から少なくとも1作品の応募を呼びかけたところ、3000作品をこえる応募数になったそうです。

その中からは、全国コンクールで受賞する作品も出てきましたが、個々の応募作品の仕上がりの質を向上させることが課題となっているそうです。

そこで、各学校を巡回して、3年生に「事典」の使い方の授業、5年生に「年鑑」の読み方の学習を行ったり、また、夏季休業中に司書教諭対象の研修会や、図書館で親子対象の調べる学習講座を開いているとのことでした。

続いて、福田先生より「本と子どもと学びをつなぐ」と題して、今求められている学びについての講話と「課題を決める」ワークショップがありました。

福田先生は情報を活用する力を学ばせる指導の重要性を強調され、情報活用能力は、課題設定-情報収集-整理・分析-まとめ表現の4段階の学び方の繰り返しによって身に付くとの説明がありました。

そして、課題設定のあり方に作品を仕上げるポイントがあることについて具体的に説明がありました。

1つは、調べてみたいことを疑問文のかたちで文章化すること。

2つめは、調べようと決めた理由を明確に持つことです。

各段階での実際について見通したあと、「日本の文化」をテーマに課題を決めるワークショップに移りました。

参加者それぞれ、昔の遊び、着物、剣道、お花見、落語、お箸、和菓子などテーマをしぼり、疑問文の形に調べたいことを決めて、資料にあたりました。

調べたいことをたくさん見つけ出すコツをつかむことができました。

調べ方の目安は、本で3冊以上、本以外(新聞記事、インタビュー、アンケート、見学、実験観察、体験など)で2つ以上と示されました。

作品化することが励みにり、学校が課題設定の取りかかりと調べ方を多様化した見通しを持たせること、そのために保護者の協力を得ることが内容に深みを持たせる作品につながると締めくくられました。

今回は、サポートティーチャーをはじめ、各学校からも先生方が参加して下さり、それぞれの学校で調べる学習の作品作りに広がりを期待できるものとなりました。

吉川市立図書館でも、「調べる学習応援講座」を7月16日(土)、17日(日)に行います。

また、夏休み中の火・金・日曜日の午前中は相談会をして、調べる学習コンクールの作品作りをサポートしていきます。

ご興味がおありの方は、市立図書館までお問い合わせ下さい。