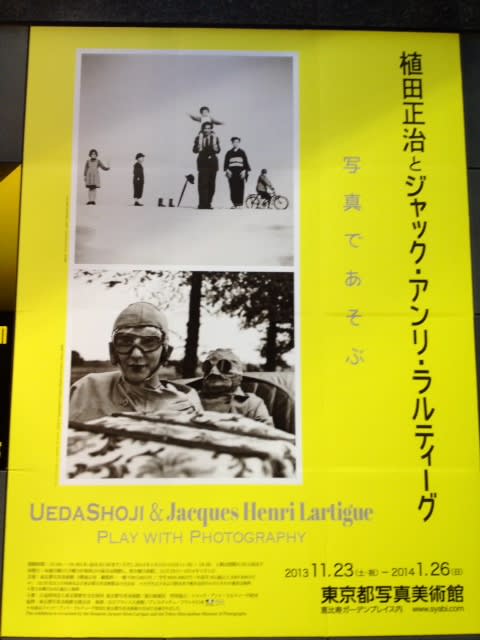

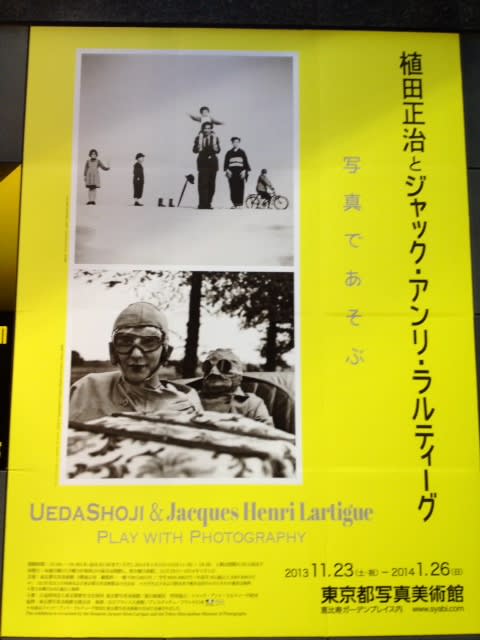

東京都写真美術館 『 植田正治とジャック・アンリ・ラルティーグ 写真であそぶ 』 展

今日の”街歩き・道歩き”は、恵比寿ガーデンプレイスにある東京都写真美術館にて、現在、『 植田正治とジャック・アンリ・ラルティーグ 写真であそぶ 』 展が開催されているので見学に行ってきました。

植田正治(1913-2000):

故郷である山陰地方を拠点に、生涯「アマチュア」を自負し、とりわけ砂丘に人物を配置した独特な演出写真で知られる写真家。今なお広く愛され、国外でも高く評価されています。

ジャック・アンリ・ラルティーグ:

20世紀初頭のフランスのアマチュア写真家。画家としても活動した。 裕福な家庭に生まれる。子どもの頃に親から写真機を買い与えられて写真撮影に熱中する。 極めて個人的・プライベートな視点による日常の写真を数多く残した。 ウィキペディア

この写真展を見ていましたら、私が生まれた故郷が思い浮かびました。

恵比寿ガーデンプレイス:展覧会を見た後は、恵比寿ガーデンプレイスを散歩してきました。

クリスマスツリー

バカラのクリスマスツリー

サッポロビアガーデン

ミシュラン三ツ星レストラン:ジョエルロブション

恵比寿ガーデンプレイスからの帰りは新宿で買い物をしてきました。

新宿西口側

新宿の夕暮れ

記録

仙川のクリニックに行ってリハビリを受けてからのスタートです。

天気:

晴れ。

最高気温(℃)[前日差] 15℃[-3]

最低気温(℃)[前日差] 9℃[+2]

体調:

血圧:92/63

訓練:

<行き>

自宅出発 10:53:05

烏山駅着 10:11:20

タイム: 18分15秒

歩行距離: 2.5km

では今晩も

『

星と

太陽と

青空に願いを』

妻の打撲が早く治りますように。

家族が健康で安全で平和な日でありますように。

私の障害が良くなりますように。

太陽の日が続きますように。

地震が起きませんように。

悪いことが起きませんように。

毎日無事に帰れますように

明日は今日より良いことがありますように

幸運がきますように

訪問者の皆さんが健康で安全で平和な日でありますように。

今晩も『太陽と青空と星に願いを』でおやすみなさい。

今週も”街歩き・道歩き”に行けて充実の一日となりました。

明日はのんびり休日を楽しみます。

記録

記録 晴れ。

晴れ。 星と

星と 太陽と

太陽と 青空に願いを』

青空に願いを』